具体描述

基本信息

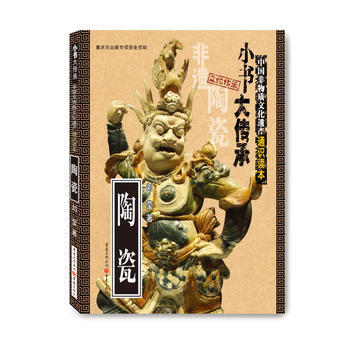

书名:陶瓷

定价:30.00元

售价:20.4元,便宜9.6元,折扣68

作者:刘莹

出版社:重庆出版社

出版日期:2017-12-01

ISBN:9787229125998

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

一套专家精心撰写的非物质文化遗产读本

一场中国传统文化技艺的豪华盛宴

深入浅出的专家讲解

众多精美的非遗插图

让你一套书领略中华民族悠久辉煌的非遗艺术

值得每一位戏曲传统文化爱好者收藏

内容提要

从新石器时始,华夏大地上的先民们就大量使用陶器,商周时期出现了原始青瓷,至东汉时真正的瓷器诞生了,唐代以来瓷器作为中国的特色商品走向世界,获得世界人民的青睐,千百年来一直在国际上享有极高的声誉。China, “中国”的译音,将我们的国家和瓷器永远地连在了一起。中国是世界的陶瓷古国,从原始社会的先民制造陶器开始,到原始瓷器的出现,*终产生质的飞跃,烧造出真正的高温瓷器,成为世界上*早发明瓷器的国家,陶瓷艺术在中国经历了近万年的历史,产生了源远流长的陶瓷文化。我们追溯中国陶瓷发展史,也就是在追溯中华文明的发展史。

本书是一本关于中国陶瓷艺术的普及读物,分为中国陶瓷发展历史概述、传统陶瓷的分类、传统陶瓷制作工艺与技法介绍、传统陶瓷的主要产地及艺术特色与传统陶瓷的文化内涵五部分,比较全面地介绍了中国非物质文化遗产重要组成部分的陶瓷的相关知识。

目录

作者介绍

刘莹,中国美术馆副研究馆员,中国工艺美术学会民间工艺美术专业委员会副秘书长。曾就读于中国艺术研究院研究生院美术系中国民族民间美术保护工程研究专业,获硕士学位;2008年进入中国美术馆典藏部工作至今,从事馆藏民族民间美术品的收藏、保管与研究工作。

发表文章:《浅析宋代耀州青瓷艺术特征及其成因》《略说“彩选格”》《略说“春牛图”》《哈氏风筝的历史、特征、技艺及现状》《热贡唐卡及传承人西合道》《北京清代上元灯画》《北京纸马艺术》等;出版著作《中国民间艺术传承人口述史丛书?世代陶人》、《中国门神画》(与王树村合著)、《中国美?面具脸谱》《中国古版年画珍本?北京卷》等。

文摘

序言

用户评价

初次接触《陶瓷》这本书,我本以为会是一本枯燥的工艺教程,没想到它却给我带来了意想不到的阅读体验。作者以一种非常平易近人的方式,将那些复杂深奥的陶瓷知识娓娓道来。书中对不同种类陶瓷的分类和介绍,清晰明了,即使是没有基础的读者,也能轻松理解。我特别喜欢书中关于“釉”的章节,作者用生动的语言描绘了釉色千变万化的魅力,从晶莹剔透的白釉,到深邃沉静的青釉,再到色彩斑斓的彩釉,仿佛打开了一个五彩斑斓的视觉盛宴。同时,书中还穿插了许多关于著名陶瓷产地和代表性作品的故事,这些故事充满了传奇色彩,让人不禁对那些流传千古的器物产生由衷的敬意。我印象最深的是关于唐三彩的描述,那绚烂的色彩和生动的造型,至今仍让人惊叹于古人的创造力。这本书不仅仅满足了我对陶瓷知识的好奇心,更激发了我对中国传统工艺的浓厚兴趣。它让我明白,陶瓷并非只是简单的器皿,而是承载着民族文化和历史记忆的艺术品。阅读这本书,就像是在和一位博学的老者对话,他用智慧和热情,为我打开了一扇通往陶瓷世界的大门。

评分读完这本《陶瓷》,感觉像是走进了一个充满温度和故事的博物馆。书页翻动间,我仿佛听到了古老窑炉的轰鸣,看到了匠人指尖流淌出的泥土芬芳。作者的笔触细腻得如同釉彩,将那些冰冷的器物赋予了生命。从新石器时代的朴拙陶罐,到宋代汝窑那雨过天青般的神秘,再到明清景德镇的精美绝伦,每一个章节都像是一次跨越时空的旅行。我尤其被书中对不同时期陶瓷工艺演变的描述所吸引,那些关于胎土的选择、釉料的配方、烧造火候的把控,都写得如此详尽,让我这个门外汉也仿佛窥见了其中的奥妙。书中穿插的那些关于陶瓷与历史、文化、生活方式的联系,更是让阅读过程充满了惊喜。它不仅仅是关于制作技艺的介绍,更是对人类文明进程中一个重要载体的深度解读。我常常会在阅读时停下来,想象着那些碗盘杯盏在古代人们手中,承载着怎样的喜怒哀乐,见证了怎样的兴衰变迁。这本书的价值,在于它让冰冷的器物变得有血有肉,让抽象的历史变得触手可及。它不仅是一本关于陶瓷的书,更是一本关于人类智慧和艺术的百科全书,值得反复品味。

评分读《陶瓷》这本书,就像是参加了一场盛大的陶瓷艺术展,只不过这次的展厅是书页,而解说员则是作者充满智慧和热情的文字。书中对不同国家和地区的陶瓷特色进行了广泛而深入的介绍,从东方的温润内敛,到西方的奔放华丽,展现了陶瓷艺术的多元化魅力。我特别喜欢书中关于“色彩”的章节,作者用极其生动的语言,描绘了不同釉色所带来的视觉冲击和情感共鸣,仿佛置身于一个色彩的海洋。书中对一些著名陶瓷品牌的历史渊源和设计理念的剖析,也让我受益匪浅,让我看到了艺术与商业结合的独特魅力。我被书中对“创新”的探讨所触动,作者在讲述传统工艺的同时,也关注着当代陶瓷艺术的发展,展示了许多年轻艺术家在传承与创新之间所做的努力。这本书让我明白,陶瓷艺术并非只属于过去,它是一个充满活力和无限可能的领域。它不仅拓展了我的视野,更激发了我对生活的热爱和对美的追求。它是一本充满启发性的读物,让人在阅读后,对世界有了更深刻的理解和更广阔的想象。

评分我必须承认,在翻开《陶瓷》之前,我对这个话题的了解几乎为零。然而,这本书彻底改变了我的看法。作者用一种极具感染力的方式,将陶瓷的历史、工艺、美学融入了一个引人入胜的故事线中。书中的许多细节都令我大开眼界,比如书中对不同时期瓷器底款的解读,那一个个小小的印记,竟然蕴含着如此丰富的信息,仿佛是历史的密码。我被书中对“青花瓷”的描绘所深深吸引,那笔走龙蛇间的蓝白相映,传递出的不仅是精湛的技艺,更是东方审美的极致体现。作者巧妙地将一些科学原理融入到陶瓷的烧制过程中,使得原本抽象的化学反应和物理变化,变得生动有趣,让我这个理工科背景的人也看得津津有味。书中还穿插了许多与陶瓷相关的传说和轶事,这些故事让原本严肃的技术讨论增添了许多趣味性,也让我对那些伟大的工匠们充满了敬意。总的来说,《陶瓷》这本书让我对中国的陶瓷文化有了全新的认识,它不仅是一本知识性很强的读物,更是一本能够激发人对历史和艺术产生强烈兴趣的佳作。

评分《陶瓷》这本书,给我带来的感受是那种沉静而又充满力量的美。作者的叙事风格非常独特,不像很多科普读物那样枯燥乏味,而是带着一种诗意的韵味,将陶瓷的魅力展现得淋漓尽致。书中的每一个章节,都仿佛是一首精心谱写的赞歌,献给那些历经岁月洗礼的器物。我尤其欣赏书中对“器型”的探讨,那些看似简单的线条和弧度,背后蕴含着怎样的审美情趣和功能考量,作者都进行了深入浅出的剖析。读到关于龙泉窑青瓷的章节时,我仿佛能闻到泥土的清香,感受到那份温润如玉的质感,仿佛置身于静谧的山林之中。书中还提到了许多鲜为人知的陶瓷修复故事,那些工匠们用毕生的心血,修复那些残破的古物,这种对传统的尊重和对技艺的传承,深深地打动了我。这本书让我对“慢”有了新的理解,在快节奏的现代社会,它提醒我们放慢脚步,去感受那些经得起时间考验的美好事物。它不仅仅是一本关于陶瓷的知识书,更是一本关于生活态度和精神追求的哲学书,让人在阅读后,内心感到一种宁静与升华。

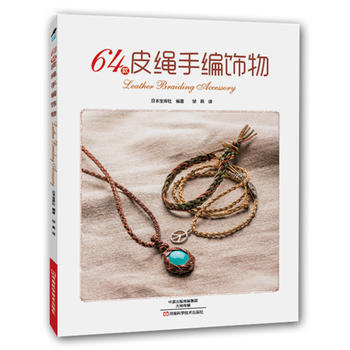

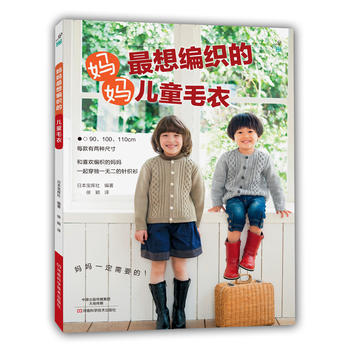

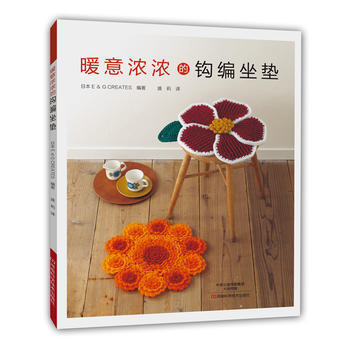

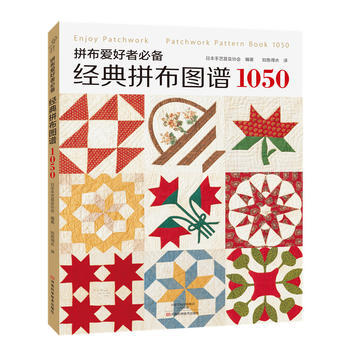

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有