具体描述

基本信息

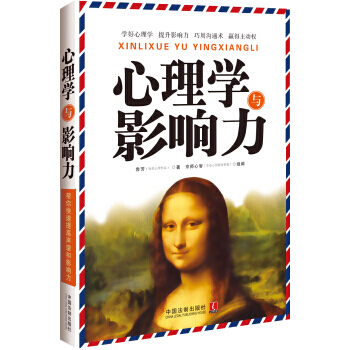

书名:心理学与影响力

:36.00元

售价:26.3元,便宜9.7元,折扣73

作者:鲁芳

出版社:中国法制出版社

出版日期:2014-04-01

ISBN:9787509351444

字数:

页码:244

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

《心理学与影响力》基本内容被分成了八大部分,作者带你分别从日常人际、气场修炼、销售、谈判、职场、情感生活、教育理念以及消费这八个角度认识和了解心理学及其影响力的价值。我们可以把社交、销售、谈判、婚姻相处、教育、消费等方方面面的活动都视为不同形式的心理活动,并将人与人之间的相处与沟通都看做本质上的心理交流、碰撞与融合,这样的话,我们便可对对方的心理状况了然于心,并熟练掌握影响对方心理的技巧,进而获得自己想要的结果。

内容提要

“心理”是看不见也摸不到的东西,可我们的生活却与之息息相关,随着社会的发展,它距离我们也越来越近,常常无形中影响着我们的心情、社交、工作和情感生活。可以说,心理学在生活中无处不在。

《心理学与影响力》将带你分别从日常人际、气场修炼、销售、谈判、职场、情感生活、教育理念以及消费这八个角度认识和了解心理学,使其能更好地为我们的生活服务。提升我们的声望和影响力,让我们在工作和生活中无往而不利。

目录

作者介绍

文摘

俄国有位的文学大师普希金,在他年轻的时候,曾经疯狂地迷恋过一位美丽的女子娜坦丽。这位女子在当时是莫斯科有名的美人,还被称为“莫斯科美女”。普希金也被她美丽的外表吸引了,并迅速展开了狂热的追求,终这位女子被普希金追到,两人结合在一起,组建了家庭。

婚后的娜坦丽似乎越发迷人了,可是令普希金烦恼的是,娜坦丽整天就知道游玩,参加舞会,她不但不懂得欣赏普希金的作品,还要求他放弃写作的时间去陪她一起参加各种各样的活动,四处游山玩水;如果普希金要朗诵他写给娜坦丽的诗,她就会将自己的耳朵堵起来,丝毫不顾及普希金的感受。但不管怎么样,她都是普希金的妻子。

后来,普希金为了取悦她,渐渐放弃了手中的写作,抽出时间陪伴她。日复一日,年复一年,普希金终完全丢下了写作,甚至下了一笔巨债,这颗曾经璀璨一时的文坛过早地失色了。后来,普希金为娜坦丽与另外一个男人决斗,在决斗中不幸丧命。

人们常说“情人眼里出西施”,确实如此,沐浴在爱河中的情侣根本看不清对方身上的缺陷,因为喜欢,因为爱,心境似乎也变得开阔了,把不足和缺点都看成是对方的个性,并认为这是天经地义的。在普希金的眼中,美丽的娜坦丽拥有迷人的外表,而正是这外表让普希金深陷在爱情的漩涡中,他认为,美丽的外表下就一定是一个美丽的灵魂。

可事实上,娜坦丽与他不管是在价值观上,还是在人生观方面都显得格格不入,后普希金因为她放弃了写作,过早地在文坛上销声匿迹。这是一个被很多人知晓的故事,在感叹和惋惜之后,我们也应该想到,是什么原因让普希金甘愿放弃毕生的写作事业?其实并非娜坦丽本身,而是围绕在娜坦丽身边的那圈光环。

1950年,美国社会心理学家凯利曾经做过这样一个实验:他找来麻省理工学院经济学系两个班的大学生参加实验,告知他们经济学教授有事请假了,临时找来一位研究生代课;同时他还发给每个学生一份关于该代课研究生的资料,要求大家在课后填写一份关于对这位研究生代课老师的印象的评分问卷。

而凯利发给学生的资料有两种,种是:柏兰特先生是本校经济研究所的研究生,曾经有过一年半的教学经验,今年26岁,已婚,曾服过兵役;熟识他的朋友都认为他是一个热忱、勤奋、机敏、果断而又实际的人。而第二种描述只是把其中的“热忱”二字改成了“冷漠”,其他的文字描述不变。

在后来的问卷调查中,看到种文字描述的大学生在课堂上都很愿意与柏兰特积极配合,主动参与到问题的探讨中来,在填写问卷时也都使用积极的、正面的词语进行描绘;而凡是看过第二种文字描述的学生在课堂上明显不愿意与之配合,在课后的问卷调查中也大多使用了很多不好的、消极的词汇来描述柏兰特先生。实验的结果证明,正是“热忱”和“冷漠”引起了晕轮效应,产生了两种截然不同的印象。

“晕轮”一词源自摄影学,摄影成像的原理是光线在底片的乳剂层上感光而成;而当光线过于强烈时,不但会刺穿乳剂层,还会透过乳剂层到达片基并被片基反射回来,形成了乳剂层的二次感光。这样一来,在成像的四周便会出现一圈如同月晕一样的影像,这就是所谓的晕轮现象。正如大自然中的太阳和月亮的光辉一样,因此,心理学家也把晕轮效应称为光环效应。

关于晕轮效应的成因,如果从心理学角度分析,与人类的知觉特征之一——整体性密不可分。我们知道,人们在认知一些客观事物时,总是倾向于将拥有很多不同的属性和组成部分的对象视为一个整体,而不是从个别的属性或部分进行孤立的感知。就好比我们闭着眼睛去闻花的香味时,闻到了花香,而当我们用手去触摸花朵的形状时,就感知到了花朵的形状,于是,在我们的大脑中便形成了对花朵的整体印象。

当然,晕轮效应的产生还有另外一个原因——人格的内隐理论。很多性格特征其实是具有联系的,比如,性格外向的人多半都是善于交际的,他们爱交朋友,也很乐于与人相处,即便是陌生人,也能够很快熟识起来;相比之下,性格内向的人就显得内敛许多,喜欢独处,还少与人交流;性情冷漠的人有古板、不善变通、难以接触的共性……于是,很多人在得知了某个人性格内向或冷漠之后,便不自觉地去捕捉其他关联性的性格特征,并心安理得地安插在这个人的身上。而各种不同的性格特征之间也具有相互联系和相互制约的特点。譬如,一个性格直爽的人,为人也敢作敢当,直率果敢,性格普遍比较外向,善于交际;而一个胆小怕事儿的人,在为人处事方面常会缩手缩脚,软弱、怯懦,甚至敢做不敢当。就这样,人们可以从外表感知一个人的内心,还可以从内在性格推断出某种外部行为特征。

……

序言

用户评价

这本书的阅读体验非常独特,与其说是一本“读物”,不如说它是一次深刻的“自我探索”。我一直以来都对人类的内在世界充满好奇,但很多时候,那些专业的心理学书籍往往充斥着晦涩的理论和复杂的术语,让人望而却步。而这本书的叙述方式却截然不同,它像一位耐心而睿智的长者,娓娓道来,用生活化的语言和引人入胜的故事,将那些看似深奥的心理学概念一一剖析。我尤其喜欢书中对“社会认同”的解读,它让我看到了群体心理的强大力量,以及我们在不确定环境下如何倾向于模仿他人的行为。这不仅仅是对外部现象的观察,更是对我们内心深处“跟随大流”的渴望和担忧的精准捕捉。书中还探讨了“权威效应”,让我反思了自己是如何受到专业人士意见的影响,以及如何辨别真正的权威与虚假的包装。读完之后,我感觉自己仿佛经历了一场心理的“洗礼”,对周围的世界和人有了更具穿透力的洞察力。它不仅提升了我的认知水平,更重要的是,它赋予了我一种更主动、更理性的思考方式,让我不再轻易被外界的潮流所裹挟,而是能够独立地做出自己的判断。

评分这本书对我来说,不仅仅是一次阅读,更像是一场心灵的“洗礼”。我一直觉得自己是个相对独立和有主见的人,但通过这本书,我才意识到,原来在我们做出很多选择时,潜意识中的某些心理机制在悄悄地发挥着作用。书中对“社会证明”的阐述,让我看到了群体行为的强大影响力,以及我们在不确定时,是如何倾向于参考他人的行为来做出判断的。这让我反思了自己在很多场合下,是如何在不知不觉中受到了群体效应的影响。同时,书中关于“说服力”的分析,也让我对如何更有效地与人沟通有了更深刻的认识。它并非鼓励我们去操纵他人,而是教导我们如何通过理解对方的需求和心理,来达成 mutual benefit 的结果。我尤其欣赏书中对于“承诺和一致性”的解读,它让我明白,一旦我们做出一个承诺,就会有一种内在的动力去维持这种一致性,这对于自我提升和达成目标非常有帮助。总而言之,这本书的内容非常深刻,它不仅提供了丰富的心理学知识,更重要的是,它引导我进行了一次深入的自我反思,让我对自己的行为模式有了更清晰的认识,并为未来的成长提供了宝贵的启示。

评分读完这本书,我感觉自己像是被打开了新世界的大门。一直以来,我对于“说服”和“影响”这两个词都抱有一些抵触情绪,觉得它们似乎带有某种操纵的意味。然而,这本书彻底颠覆了我的这种看法。它并没有教导读者如何去“欺骗”或“控制”他人,而是以一种非常正面和建设性的方式,阐述了如何在尊重他人的前提下,有效地传达自己的观点,并促成积极的改变。书中对于“互惠”和“承诺”的讨论,让我意识到,原来良好的关系和相互的理解才是实现有效影响力的基础。我开始明白,与其一味地强硬表达,不如先付出一些善意,建立信任,这样在后续的沟通中,对方更容易接受我们的建议。同时,书中也强调了“认知失调”的心理,让我意识到,当人们的行为与他们的信念不一致时,会产生一种不适感,而这种不适感可以成为引导他们改变的契机。这本书的内容非常丰富,涵盖了心理学的多个重要方面,但作者的讲解清晰易懂,让我能够轻松地掌握这些概念,并将其应用于实际生活中。

评分这本书的洞察力简直令人惊叹!它精准地描绘出了人类行为背后那些微小却强大的力量,让我不禁反复思考自己的过往经历。我一直以为自己是个理性的人,做决定时都是基于逻辑和事实,但读了这本书,我才意识到,原来很多时候,情感和潜意识的影响力远远超出我的想象。例如,书中关于“稀缺性原理”的分析,让我瞬间理解了为什么越是难以得到的东西,我们越会觉得它珍贵。这种心理在日常生活中屡见不鲜,从限量版商品到机会的稍纵即逝,都巧妙地利用了人类对“失去”的恐惧和对“拥有”的渴望。还有“喜好原则”,更是让我明白了为什么我们更容易被自己喜欢的人说服。这不仅仅是简单的好感,而是将好感与接受信息的过程巧妙地结合起来。作者通过大量真实的案例,将这些心理学原理融入其中,使得整个阅读过程既充实又充满启发。我感觉这本书不仅在教授知识,更是在引导我们去认识自己内心深处那些不曾察觉的“弱点”和“习惯”,从而有机会去进行更有效的自我管理和人际互动。

评分这本书让我彻底改变了对人际交往的看法。之前我总是觉得,和人打交道无非就是真诚、善良,保持良好的沟通就行了。但读了这本书之后,我才意识到,原来在我们不经意间,无数的心理学原理在悄悄地影响着我们的决策和行为。作者以非常生动形象的例子,揭示了那些隐藏在日常对话、消费习惯甚至社会现象背后的驱动力。比如,书中关于“互惠原则”的阐述,让我瞬间明白了为什么有时候我们明明不太需要某件小礼物,却会因为收到了而心生愧疚,并在之后回报对方。还有“承诺和一致性”的原理,更是让我恍然大悟,为什么一旦我们做出某个公开的承诺,就很难轻易改变自己的立场,即使内心可能有所动摇。这些理论并非高高在上,而是与我们的生活息息相关,一旦掌握了,就会发现生活中许多曾经困惑不解的现象都变得豁然开朗。我开始审视自己与家人、朋友、同事的互动,发现自己原来也常常在不自觉地运用或被影响着这些原则。这不仅仅是一本书,更像是一把解锁人心的钥匙,让我能够更深刻地理解自己和他人的行为模式,从而在未来的交往中更加游刃有余。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有