具体描述

用户评价

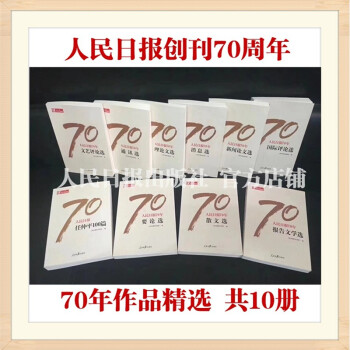

总的来说,这本选集给我的感觉是“沉甸甸”的,它不是那种读完就束之高阁的书籍,而是需要时常拿出来翻阅、对照、思考的工具书和精神食粮。不同文体之间的穿插阅读,形成了一种多维度、全景式的观察视角,避免了单一文体可能带来的审美疲劳或理解偏差。无论是对报告文学的现场感、散文的温情、新闻论文的思辨,还是早年新闻报道的朴实,都得到了充分的展现。这本书成功地将一份国家级报纸七十年的发展脉络,提炼成了具有高度概括性和思想深度的文本集合,它像一个巨大的时间胶囊,完整地保存了不同时代的声音和记忆,对于任何想要深入了解现代中国发展轨迹的人来说,都是一份极其珍贵和值得珍藏的文献。

评分我对其中某些篇章的叙事手法感到非常震撼,那种直击人心的力量,是现在许多追求速度和效率的文字难以比拟的。比如,某些报告文学的片段,作者的笔触极其细腻,没有夸张的渲染,却能通过对细节的精准捕捉,将人物的内心挣扎和时代的洪流交织在一起,读起来让人唏嘘不已。它没有使用当下流行的那种碎片化叙事,而是遵循着一种古典的、富有逻辑性的结构,层层递进,将事件的来龙去脉交代得清晰明了。阅读这些文字时,我常常需要停下来,反复琢磨某一个词语的深层含义,因为它承载了太多的时代背景和政治语境。这种需要“慢下来”去品味的阅读体验,在如今这个信息爆炸的时代显得尤为珍贵。它迫使我跳出日常的思维定势,从更宏观的角度去审视过去几十年间我们社会是如何一步步走到今天的,这种思想上的被触动和引导,是任何娱乐性读物都无法给予的深度。

评分新闻论文的选段,则像是一套精密的思想工具箱,展现了那个时期理论工作者对国家发展方向的深刻思考和前瞻性布局。这些文章的论证逻辑严密,引经据典,逻辑链条清晰可见,即便是隔了数十年再读,其理论框架依然具有相当的启发性。它们不是空泛的理论说教,而是紧密结合当时的社会实践和面临的重大抉择。通过研读这些文字,我得以一窥当时决策层是如何在复杂的国内外环境下,构建和阐释国家战略的。这对于任何有志于从事公共政策研究或者历史研究的人来说,都是不可多得的原始材料。它们不仅是历史记录,更是对特定历史阶段社会治理模式和理论构建过程的深度剖析,让我看到了知识分子的责任与担当是如何通过文字来体现的。

评分散文部分的选材,则展现了《人民日报》在严肃报道之外的另一番温情面貌。这些文字,少了些许官方的定调,多了几分人情味和烟火气。我尤其欣赏那些描绘劳动者风貌和普通家庭生活的篇章,它们用朴素的语言,勾勒出了几代中国人的精神底色和生活图景。其中有些篇章的抒情方式非常含蓄内敛,表达的情感深沉而不外露,需要读者细心体会那种“言有尽而意无穷”的韵味。这部分内容对于理解特定历史时期知识分子和普通民众的情感世界,提供了非常生动的侧面证据。它们像是历史长河中的小溪,虽然不似主干河流那样气势磅礴,却滋养了沿岸无数人的心灵。我甚至能从中感受到作者们在特定历史背景下,努力在个人情感与集体叙事之间寻求平衡时的那种微妙心境,这对于研究当时的文化心理状态极具价值。

评分这本书的装帧实在让人眼前一亮,那种略带陈旧却又透着厚重感的封面设计,一下子就将人拉回了那个波澜壮阔的年代。我特意找了个安静的午后,泡上一杯清茶,小心翼翼地翻开了它。首先映入眼帘的是那些跨越七十年的光影,那些黑白或泛黄的照片,仿佛有魔力一般,能让你瞬间感受到历史的温度。特别是那些早期的报道,文字的排版、用词的选择,都带着那个时代特有的庄严和朴实,读起来让人不禁感叹时间的流逝和时代精神的传承。这本书的选篇眼光独到,没有那种简单的罗列,而是精心挑选了最能代表不同历史时期的关键篇章,无论是宏大的叙事还是细微的民生记录,都把握得恰到好处,让人在阅读中不仅是在看历史,更像是在与过去的时光进行一场深刻的对话。这不仅仅是一本简单的选集,更像是一部活着的史书,沉默地诉说着七十载风云变幻中的点点滴滴,是研究那个特定时期社会思潮变迁的绝佳参考资料,我甚至能想象到当年撰写这些文字的记者们,在现场目睹一切时内心的激动与思考。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有