具体描述

| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |

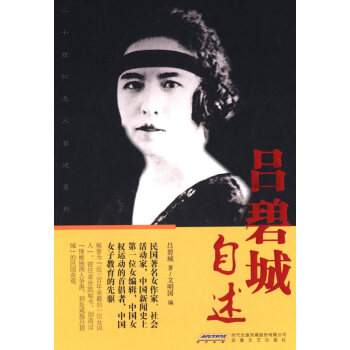

| 商品名称: | 吕碧城自述 传记 书籍 |

| 作者: | 吕碧城 ,文明国 |

| 定价: | 28.0 |

| 出版社: | 安徽文艺出版社 |

| 出版日期: | 2014-07-01 |

| ISBN: | 9787539648583 |

| 印次: | |

| 版次: | 1 |

| 装帧: | 平装 |

| 开本: | 小16开 |

| 内容简介 | |

| 吕碧城编著的《吕碧城自述》是“二十世纪名人自述系列”的一种,是中国近代作家、词人、教育家吕碧城的自述文集。全书分为三编,了作者的自述、散文、游记和见解主张等,内容既有其自述与追忆,又有其国内外漫游和交往感悟,还有其对于教育和妇女问题的一些评论,在中国现代文学具有重要的史料价值。 |

| 目录 | |

十日,病体也没见加减,午间出外喝了一杯牛奶,下午在屋里看看报纸。顾德文女士来了,他要求和我合伙,把中国有趣的历史和故事,卖给各报和杂志,由他去和各方接洽,得了钱,我两人平分。可是,我想我现在已经认识了许多报界的人,如果要卖文,也很便当,何白白的分一半钱给他,岂不冤枉?所以我就当时拒绝了他。他说早已和我谈判过的,我说虽经谈判,但并没有约定。他又说,那么那个总统卖鱼的新闻,请你许我宣布。我说,你的信昨天已经收到,但是我不能许你(因为有一天,我和他闲谈,无意中说漏了。说我国里有一个总统,把三海里的鱼都卖了。他的商标,应当画一个人,穿着总统衣装,驼着一条大鱼在他背上,如同那鳘鱼肝油的商标一样)。他的为人,我很鄙薄他,但此事关系我国的体面,你若宣布,我就拿你要求的信起诉。他说并不要强行宣布,也值不了几个钱,说完了,就气愤愤的去了。

他走后,又有两次电话。有人要来见我,我因为被顾德文咭啦咕噜的一阵话,吵得我头脑格外加痛,我再也不能见客了,就一概辞谢。晚间在东饭厅里,喝了两杯鸡汁,就回来睡觉了。? ? ?七月九日,病了。晚间睡的很早,就是不能睡的着,于是把床上的电灯开开,拿几本《礼拜六》闲看。那插画里面有《宋园鬼影》一幅,看着可怕,毛发都竖起来。可是我想这是摄影的人故弄手术也,不足信。看了一时,疲倦了,丢了书,模模糊糊的渐入了梦境。忽然,听见有纸声从门外头送进来(这个旅馆的门制造的很巧,不论甚么书报信件,都可以从外面送进来,里面依然是关锁着,不用开开)。我知道是乔治的信,因为他每天在晚九点或十点钟的时候,来寻我闲谈。有时候报馆里事情忙,他就十一点以后才来。可是那时候,我多半是已经睡了,他就写一封信,叫人从门外送进来。要在平常的时候,不论谁的信,我都急急的要拆开看,可是近来我很心灰意懒,仿佛是参禅的人,大彻

| 编辑 | |

吕碧城编著的《吕碧城自述》记叙了民国时期一代才女吕碧城的传奇人生,从而反映出那个时代的波澜壮阔。吕碧城是中国近代妇女史、文学史、教育史和思想一个不可多得的人物。她那不同寻常的传奇经历,折射出一个时代社会变革和一代知识分子的艰难抉择。 |

用户评价

每一次阅读这本书,都会有新的感悟。吕碧城女士的自述,与其说是一部传记,不如说是一场与智者对话的盛宴。我看到了她作为一名女性,在时代洪流中的挣扎与抗争。她没有被动地接受命运的安排,而是主动地去书写自己的人生篇章。从她与李鸿章的交往,到她创办女子学堂,再到她远赴海外求学,每一步都充满了前瞻性和魄力。她对传统文化有着深厚的理解,但她并没有被其束缚,而是积极吸收西方先进的教育理念和思想,试图为当时的中国女性寻找一条更广阔的发展道路。我尤其被她对待事业的严谨和对知识的渴望所打动。她不仅仅满足于已有的成就,而是不断地挑战自我,寻求新的突破。书中的每一个细节,都仿佛在诉说着那个时代女性的无奈与抗争,而吕碧城,无疑是那个时代中最耀眼的一颗星。她的故事,激励着无数后人,勇敢地追求自己的梦想,实现自己的人生价值。

评分翻开这本书,我仿佛穿越了时空,置身于那个风云变幻的时代,与吕碧城女士共呼吸、同感受。书页中流淌的文字,如同陈年的美酒,醇厚而富有韵味,让我沉浸在她跌宕起伏的人生画卷之中。我看到了她早年的聪慧过人,年少成名,却又遭受命运的捉弄,家庭的变故让她过早地成熟,开始了独立自主的人生。她的才情在文字间闪耀,无论是诗词歌赋,还是文章论述,都展现出超越时代的思想和深邃的洞察力。我尤其被她对待爱情的独立和对婚姻的态度所打动,在那个女性地位极其低下的年代,她敢于挣脱封建礼教的束缚,追求属于自己的自由和幸福,这份勇气至今仍令人钦佩。书中的细节描绘得极为生动,无论是她与父亲的 epistolary exchanges,还是她投身教育事业的艰辛与喜悦,都跃然纸上,让我真切地感受到她内心的挣扎与成长。她不仅仅是一位才女,更是一位具有先锋思想的女性,她的经历是对那个时代女性困境的有力反驳,也为后来的女性树立了榜样。我从她身上学到了,无论身处何种逆境,都要保持独立思考的能力,勇敢地追求自己的理想。

评分掩卷沉思,吕碧城的人生轨迹在我脑海中挥之不去。她的一生,是一场精彩绝伦的探索,一场对自我价值的极致追求。从一个被命运推向风口浪尖的少女,到一位在教育、文学、慈善等领域都留下了深刻印记的杰出女性,她的每一步都充满了智慧与勇气。我被她面对家族变故时表现出的冷静与坚毅所折服,在那个女性几乎没有经济独立能力的时代,她选择了一条与众不同的道路,用自己的双手为自己和家人开创未来。她对西方文化的吸收与融合,对新思想的拥抱,都让她在那个保守的时代显得尤为突出。她的文字,既有东方女性的细腻婉约,又不失现代女性的独立与理性。我看到了她对教育事业的执着,她深知教育是改变命运、改变国家未来的重要力量。她在办学过程中所遇到的困难和挑战,她如何克服,如何坚持,都让我深受感动。她的人生,是一部女性独立奋斗的教科书,告诉我们,只要有梦想,有毅力,女性也能创造属于自己的辉煌。

评分这本书带给我的震撼,远不止于对一位传奇女性的了解,更在于她所折射出的那个时代的光影。读着吕碧城的自述,我仿佛能听到百年前古老中国的呼吸,感受到那个时代女性在夹缝中求生存的艰难与不易。她身上那种与生俱来的才情,在当时的社会环境下,既是荣耀,也是一种负担。她打破了“女子无才便是德”的陈规,用自己的笔触和思想,为女性开辟了一条新的道路。书中所提及的她与汪精卫、戴季陶等人的交往,虽然点到为止,却也隐约勾勒出了那个时代知识分子的精神面貌和政治风云。她对教育的热忱,对民族独立和国家富强的思考,都超越了个人情感的范畴,展现了她作为一位知识分子的担当。我尤其欣赏她在晚年依旧保持的学习热情和对世界的好奇心,这是一种永不枯竭的精神力量。她的一生,是不断探索、不断超越自我的过程,每一次跌倒,都让她更加坚韧;每一次反思,都让她更加成熟。这本书不仅仅是吕碧城的个人传记,更是那个时代女性觉醒的缩影,是一部关于勇气、智慧和独立精神的赞歌。

评分读完这本书,我的内心久久不能平静。吕碧城女士的一生,是一部传奇,一部关于勇气、智慧和独立精神的史诗。她的人生,充满了戏剧性的转折,但她始终没有放弃对自我价值的追求。在那个男性主导的社会里,她凭借自己的才华和毅力,闯出了一片属于自己的天地。我看到了她对故国的深情,对民族的责任感,以及她对教育事业的执着。她不仅仅是一位才华横溢的作家,更是一位具有远见卓识的教育家和社会活动家。她对西方思想的引进,对女子教育的推动,都为当时的中国社会带来了新的活力。她的思想,具有超越时代的进步性,她对女性解放的呼唤,至今仍具有深刻的现实意义。这本书让我看到了一个女性的强大力量,看到了她在困境中如何保持乐观,如何在逆境中寻求突破。她的人生,是一曲荡气回肠的歌,激励着我们,勇敢地去追求属于自己的精彩人生。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[二手] 忏悔无门 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/28824986440/5b12427cNf5936f40.jpg)