具体描述

图书基本信息

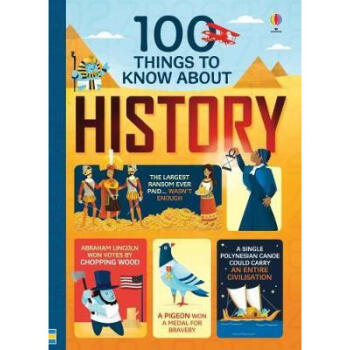

100 things to know about History

ISBN13: 9781474922753

类型: 精装(精装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2018-02-08

出版社: Usborne Publishing Ltd

页数: 128

重量(克): 525

尺寸: 170 x 240 x 17 mm

商品简介

Did you know that mammoths and pharaohs walked the earth at the same time? Or that over 30 types of gladiators fought in ancient Rome? This fascinating book is filled with 100 historical facts, bright, infographic-style illustrations, a glossary and index. There are also links to specially selected websites with video clips and more information.用户评价

本书在材料的筛选和观点的提出上,展现出一种非常令人耳目一新的“去中心化”视角。通常我们接触到的历史读物,视角往往局限于主流的西方或东方大国叙事,但这本书似乎刻意地去挖掘和呈现那些被长期忽略的“边缘声音”。我惊喜地发现了很多关于中亚贸易路线上的小王国、美洲原住民文明的社会结构,甚至是古代海洋贸易中普通水手的生活细节的记载。这些内容的引入,极大地丰富了我对“历史是什么”的认知。它打破了历史叙事中常见的英雄主义和单一文明优越论的窠臼,代之以一种更加多元、更具同理心的观察角度。这种选择性地聚焦于那些“非主流”或“被遗忘的角落”的做法,体现了作者深厚的史料功底和开阔的全球史视野,也促使我开始反思自己过去学习历史时所接受的那些既定框架。

评分我必须得说,这本书的叙事风格简直是教科书级别的“引人入胜”,作者显然深谙如何用讲故事的方式来解构复杂的历史脉络。他没有采取那种冷冰冰的年代罗列法,而是总能找到一个极具戏剧张力的切入点,比如从一个不起眼的古代物件的流转,或是某个关键历史人物不为人知的一个小小决定开始,然后层层剥开背后的时代背景和社会思潮。这种叙事策略极大地降低了历史的门槛,让那些原本晦涩难懂的政治博弈和文化冲突,读起来就像在听一位博学的长者娓娓道来当年的奇闻轶事。而且,作者的语言功力也十分了得,既有学术的严谨,又不失文学的生动,常常使用一些精妙的比喻来阐释深奥的理论,使得知识点在脑海中留下深刻的印记。每次读完一个章节,我都会有一种豁然开朗的感觉,仿佛之前那些零散的历史碎片一下子被串联成了一幅完整的宏大图景。这种行文节奏的把控,让我在长时间阅读中也丝毫没有感到疲惫。

评分这本书最让我感到惊喜的是它所构建的知识体系的“互联性”。它不是将历史简单地切割成政治史、经济史、文化史等独立的板块,而是像一张巨大的蛛网,清晰地展示了不同领域之间是如何相互作用、彼此牵动的。例如,在讲述某一次技术革新时,作者会立刻联系到它对社会阶层流动的影响,进而分析它如何反作用于当时的宗教思想,最终影响了某一个特定时期的艺术风格。这种跨学科的视野,让历史的学习变得不再枯燥和碎片化,而是成了一个动态的、有机的整体。它成功地证明了历史不仅仅是“过去发生的事情”,更是理解我们当下社会结构和思维模式的钥匙。读完后,我感觉自己的思维模式都得到了一次升级,看待当前世界局势时,总能不自觉地从更宏大、更具时间深度的角度去审视,这种思维上的拓展,才是这本书带给我最宝贵的财富。

评分这本书的装帧设计真的太吸引人了,封面那种复古的油画质感,配上精致的字体排版,让我一拿到手就爱不释手。内页的纸张选择也很有考究,那种略带米白色的、触感温润的纸张,让阅读过程变成了一种享受,丝毫没有廉价感。我尤其欣赏作者在视觉呈现上的用心,书中穿插了大量的历史地图、文物高清图片以及一些手绘的场景还原图,这些元素绝不是简单地堆砌在那里,而是巧妙地与文字内容形成互文关系,比如讲到古罗马的建筑结构时,旁边立马配上一张精准的剖面图,让抽象的知识瞬间变得立体可感。这使得整本书的阅读体验非常流畅,即便是我这种对历史细节要求较高的人,也能在欣赏设计的同时,被内容本身所吸引。我发现,光是翻阅那些插图和图表,就已经能获得不少信息增量,这比单纯的文字描述要高效得多,也更符合现代读者的阅读习惯。这本书显然在设计和内容排版上投入了巨大的心血,它不仅仅是一本知识的载体,更像是一件精美的工艺品。

评分从知识密度和信息准确性的角度来衡量,这本书的质量是毋庸置疑的。虽然它以一种轻松的口吻呈现,但其背后支撑的学术基础却是非常扎实的。我特意去核对了其中几个关于中世纪经济转型的论断,发现作者引用的原始资料和学界最新的研究成果都是同步的,没有出现任何明显的知识性硬伤或基于过时理论的误导。更难能可贵的是,作者在呈现事实的同时,并没有急于给出绝对的结论,而是巧妙地设置了一些“历史悬念”或“争议点”,引导读者去思考史学研究本身的不确定性。比如在讨论某个历史转折点时,作者会并列展示两到三种主流的解释,并简要分析每种解释的论据强弱,这种处理方式非常高明,它培养的不仅仅是知识的接受,更是批判性思维的萌芽。对于希望深入了解历史细节的严肃读者来说,这本书提供的知识“骨架”是极其可靠的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]DK 漫威黑豹百科书 英文原版 Marvel Black Panther The pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/27550764402/5b0fb0adN819830c8.jpg)