具体描述

用户评价

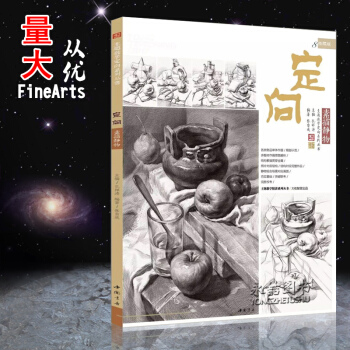

“我是一个刚开始接触素描不久的新手,对所有绘画技巧都充满了好奇和求知欲。我一直在寻找一本能够系统地引导我入门的教材,最好能包含从基础的线条、明暗关系,到具体的物体塑造,再到不同材质的表现。我看到这本《2017 万像静物照片 单体组合素描静物写生 静物质感表现技法 解》的介绍,尤其是‘单体组合素描静物写生’和‘静物质感表现技法’这些关键词,觉得它应该能很好地满足我的需求。我满怀期待地打开它,希望能够看到一些循序渐进的教学步骤,比如从一个简单的苹果开始,讲解如何用明暗来表现它的体积,如何通过线条勾勒出它的轮廓。然后逐步过渡到一些更复杂的组合,以及如何表现不同物体的质感,比如玻璃的透明、金属的坚硬、布料的柔软。然而,这本书的内容让我感到非常困惑。它似乎直接跳过了基础的讲解,直接展示了各种静物组合的照片,然后就是一些似乎是素描的作品。但是,这些素描作品和照片之间,以及作品本身,都缺乏足够的分析和讲解。我不知道这些素描作品是如何从照片转化过来的,作者是如何思考光影的,笔触又起到了什么作用。我期待的是能够看到‘如何画’的指导,而不是仅仅看到‘画好的作品’。书里的讲解非常 sparse(稀疏),很多地方都让我感觉一头雾水。我需要的是能够一步步教我如何下笔,如何观察,如何思考的书,而不是一本让我自己去揣摩的‘答案集’。作为一个新手,这本书的难度对我来说太大了,而且缺乏指导性,让我感到无从下手,实在是有点头疼。”

评分“这本书真是让我大失所望!我一直对静物写生很感兴趣,尤其是在素描方面,希望能找到一些能够帮助我提升技法的书籍。我冲着‘多本低折扣’和‘正版新书’的宣传,以为能淘到宝,结果……完全不是我想要的那种。我期待的是能够提供系统性学习路径,从基础的构图、透视,到不同材质(比如金属、玻璃、布料)的质感表现,再到光影的处理技巧,甚至是一些不同风格的静物组合范例,能够给我一些灵感和实操指导。然而,这本书给我的感觉更像是各种零散的素材堆砌,缺乏连贯性和深度。里面的图片虽然不少,但很多都只是简单的单体组合,缺乏深度的分析和讲解,比如为什么这样摆放会更好看?如何通过笔触来表现物体的体积感和光滑度?这些关键的问题都没有得到充分的解答。我翻了好几页,看到的只是一些照片,虽然是‘万像静物照片’,但它们更像是拍照作品集,而不是教学范例。我想要的不是看别人拍得多好,而是想知道他们是怎么画出来的。这本书给我的感觉就是,它告诉你‘这里有很多静物照片’,但却没告诉你‘如何用素描把它们画出来’。我想要的是那种能让我边学边练,一步步提升的教材,而不是一本图片集。这本书真的让我觉得浪费了时间和金钱,完全没有达到我预期的效果,非常不推荐给真正想学习静物素描的人。”

评分“我一直觉得,绘画作品不仅仅是二维平面的呈现,更是对三维世界的一种理解和表达。而静物写生,正是这种理解和表达的绝佳载体,尤其是对物体材质的细致描绘,更是考验一个画家的观察力和表现力。我之所以对这本《2017 万像静物照片 单体组合素描静物写生 静物质感表现技法 解》抱有期待,是因为我想要深入了解‘静物质感表现技法’。我以为它能提供一些关于如何通过笔触、明暗、线条等元素来‘翻译’不同材质特性的方法。比如,如何用短促有力的笔触来表现金属的坚硬,如何用细腻柔和的笔触来描绘丝绒的柔软,又或者如何通过对光线折射的精准捕捉来呈现玻璃的剔透。然而,这本书的内容,更像是一场视觉的盛宴,而非教学的课堂。它提供了大量的‘万像静物照片’,供人欣赏,也提供了一些‘单体组合素描静物’的范例。但是,这些范例和照片之间的联系,以及作品本身,都缺乏关键的‘解’。我找不到作者是如何从客观事物转化为笔下线条的思路,也没有看到关于如何通过笔触的变化来赋予物体生命力的具体指导。我希望书中能够有详细的步骤演示,或者作者的创作心得,分享他/她在描绘特定质感时所遇到的挑战和解决方案。但这本书,给我的感觉是,它只是把‘结果’摆在了你面前,而‘过程’和‘方法’却缺失了。这让我觉得,它更适合作为一本参考画册,而不是一本真正能够指导我提升绘画技法的教材。对于我这样一个渴望学习‘如何画’的读者来说,这本书提供的帮助非常有限。”

评分“我一直对写实绘画有着深深的迷恋,尤其是在静物素描领域,我追求的是能够精确地捕捉物体的形态、结构,更重要的是,能够赋予它们真实的‘触感’。所以,当我在书架上看到这本《2017 万像静物照片 单体组合素描静物写生 静物质感表现技法 解》时,我的眼睛亮了。‘静物质感表现技法’这几个字,仿佛指明了我一直以来探索的方向。我渴望从中学习到如何通过精湛的笔触、巧妙的光影处理,以及对不同材质的细致观察,来让画面中的物体仿佛触手可及。我期待书中能够有详细的案例分析,比如,作者是如何运用不同方向的排线来表现金属的冷峻和光滑,又或者如何通过对高光和反光的精准描绘来展现玻璃的晶莹剔透。然而,当我真正翻阅这本书后,我发现它远没有达到我预期的深度。书中的‘万像静物照片’虽然数量不少,也算得上是‘万像’,但它们更多的是作为参考,而缺乏对这些参考的深入解读。而所谓的‘素描静物’部分,虽然也提供了一些作品,但对于这些作品是如何从照片转化而来,以及作者在表现不同质感时所采用的具体技法,却几乎没有提及。我找不到关于‘如何下笔’的明确指导,也看不到关于‘笔触如何影响质感’的系统讲解。这让我觉得,这本书更像是一本‘图片欣赏指南’,而不是一本‘绘画技法教程’。对于我这样一个渴望学习‘如何画’的人来说,这本书提供的帮助非常有限,它更多的是让你‘看’,而不是让你‘学’。”

评分“我一直以来对素描静物都情有独钟,觉得那是展现绘画功底和观察能力最直接的方式。最近我一直在寻找能够提升我画面表现力的书籍,尤其是对物体质感的刻画,我希望能在这方面有所突破。所以我看到《2017 万像静物照片 单体组合素描静物写生 静物质感表现技法 解》这个书名,觉得它正是我需要的。我期待这本书能够提供一些关于如何通过细腻的笔触,准确的光影,以及恰当的线条来表现不同物体,比如陶瓷的温润、金属的光滑、布料的褶皱等。然而,当我拿到这本书之后,我发现它的内容和我的期待存在着巨大的落差。书中的‘万像静物照片’虽然很多,也很有参考价值,但它们更多的是展示了各种静物的组合,而对于如何将这些画面转化为素描作品,以及如何在素描中表现出物体的真实质感,却缺乏深入的讲解。我期待的是能够看到作者是如何通过观察,然后将这种观察转化为具体的绘画语言。比如,在描绘一个玻璃杯时,我需要注意哪些高光和反光的细节?如何通过笔触的变化来表现出玻璃的通透感?书里并没有提供这方面的详细指导。它更多的是提供了一些‘成品’,让我去猜测作者是如何完成的,这对于想要系统学习技法的我来说,非常困难。我需要的是能够一步步指导我如何去画的书,而不是仅仅展示‘画得好’的作品。总的来说,这本书对于想要提升绘画质感表现力的读者来说,帮助非常有限,它更像是一本图片集,而不是一本真正意义上的教学书籍。”

评分“老实说,这本书的排版和印刷质量尚可,‘万像静物照片’这个噱头也确实吸引了不少眼球,包括我。我一直对静物写生情有独钟,觉得这是锻炼造型能力和观察力的绝佳方式。我希望通过阅读这本‘正版新书’,能够学习到一些新的构图思路,一些处理光影的独到之处,以及如何将不同质感的物体和谐地融入到一幅画面中。我尤其看重‘静物质感表现技法’,因为我觉得质感是让静物画‘活’过来的关键。然而,这本书的内容,远远没有达到我预期的深度。它更像是一本图片集,展示了大量的静物照片和一些相对粗略的素描作品。问题在于,这些照片和作品之间,以及作品本身,都缺乏深入的分析和讲解。比如,为什么这张照片的光影处理能营造出如此宁静的氛围?这张素描作品是如何通过笔触的疏密来表现出金属的冷冽感的?书中对于这些‘为什么’和‘如何做’的阐述,几乎是空白。我期待的是那种能够引导我思考的教程,它应该提供作者的创作思路,分享他/她在处理特定材质时遇到的困难以及解决方法。哪怕是几个经典的静物组合,作者也能从构图、光影、质感等多个角度进行拆解分析,让我能从中学习到方法论。但这本书,更多的是‘看’,而不是‘学’。我希望它能告诉我‘怎么画’,而不是仅仅展示‘画成了什么样子’。这种缺乏教学深度的内容,对于想要提升绘画技巧的我来说,实在是用处不大,感觉就像对着一堆精美的食材,却不知道如何烹饪。”

评分“我是一名美术专业的学生,正在为即将到来的静物写生考试做准备。我需要的是能够提供系统性训练和关键技巧指导的书籍。我了解到这本书包含了‘单体组合素描静物写生’和‘静物质感表现技法’,听起来非常符合我的需求。我本以为这会是一本能够帮助我提升画面表现力、掌握不同材质特点的宝典。但实际翻阅后,我感到非常失望。首先,书中的‘万像静物照片’虽然数量不少,但它们更多的是展示了各种物品的组合,而缺乏对这些组合在构图、视觉引导、故事性等方面的专业分析。我期待的是能够看到一些经典的静物组合,并配以详细的讲解,比如如何通过物品的摆放来营造视觉焦点,如何通过虚实对比来突出主体。其次,关于‘静物质感表现技法’的内容,更是让人大失所望。书中展示了一些素描作品,但对于这些作品是如何表现出不同质感的,例如玻璃的晶莹剔透、陶瓷的温润、金属的冰冷、木材的粗糙,几乎没有给出任何有针对性的技法指导。我需要的是能够告诉我如何运用不同的笔触、线条、明暗层次来呈现这些质感,而不是仅仅看到最终效果。我希望能学到如何通过细微的笔触变化来表现丝绸的光泽,如何通过大量的皴擦来刻画岩石的粗糙感,如何通过精准的轮廓线和高光来表现金属的锐利。这本书在这方面显得尤为单薄,更多的是陈列作品,而缺乏对‘如何画’的深入剖析。这让我觉得这本书的内容与它的宣传语‘技法解’相去甚远,对于我这样需要专业指导的学生来说,它的价值非常有限。”

评分“说实话,这本书的‘低折扣’标签确实让我心动了。我一直对绘画有着浓厚的兴趣,尤其喜欢静物写生,觉得它能够锻炼我的观察力和对细节的捕捉能力。我一直想找一本能指导我如何更生动地表现物体质感的书,所以我看到了‘静物质感表现技法’这个关键词,觉得它正是我需要的。我期待这本书能够提供一些实用的技巧,比如如何用笔触来表现金属的光泽,如何用明暗对比来突出玻璃的通透感,如何通过细腻的线条来描绘丝绸的柔滑。然而,当我拿到书后,我发现它并没有真正地‘解’释‘技法’。书里有很多‘万像静物照片’,它们确实提供了很多静物组合的参考,这对于构图和色彩(虽然是素描)的构思很有帮助。但是,在‘如何画’的层面,尤其是‘质感表现’方面,这本书的指导实在太少了。它更像是一个精美的画册,展示了很多漂亮的静物照片和一些素描作品,但我很难从这些作品中提取出有效的绘画方法。我希望书中能够有更多的作者对作品的解读,例如,‘在这幅画中,我如何运用交叉排线来表现石头的粗糙感’,或者‘我如何通过调整笔触的轻重来营造水珠的晶莹感’。而这本书,更多的是‘看’,而‘学’的部分却显得非常薄弱。我没有看到详细的步骤讲解,也没有看到针对不同材质的深入分析。这让我觉得,这本书的‘技法解’,更多的是一个宣传口号,而不是真正的内容。对于一个想要学习绘画技法的读者来说,这本书的帮助非常有限,更多的是提供一种视觉上的参考,而不是一种实用的教学。”

评分“作为一个有着多年绘画经验的老油条,我本来对市面上大多数的静物写生教程都有些免疫了,总觉得那些内容不是过于基础,就是流于表面。所以,当我看到这本《2017 万像静物照片 单体组合素描静物写生 静物质感表现技法 解》时,我心里是抱着一丝怀疑的,但又隐隐期待能有些不一样的东西。毕竟,‘质感表现技法’这个词,听起来就很有分量。然而,经过细细品读(或者说,试图品读),我发现这本书的内容,和我的期望值偏差实在太大了。我想要的是那种能深入剖析不同材质如何通过笔触、明暗、线条来呈现其独特质感的教程,比如如何用细腻的排线表现出陶瓷的光泽,如何用粗犷的笔触勾勒出粗糙的木纹,甚至是金属的冷峻和玻璃的通透,这本书在这方面几乎是空白。它更多的是提供了一些‘万像静物照片’,供人参考,但这些照片的‘参考’价值在哪里?是构图?是光影?还是色彩(虽然是素描,但色彩的理解也会影响黑白灰的把握)?书里并没有给出任何引导性的分析。我期待的是书中能有大量的范例,并配以作者的详细讲解,比如‘在画这只苹果时,我如何处理高光,如何表现果皮的细腻纹理’,或者‘面对这堆铜器,我如何运用不同方向的笔触来表现其金属的光泽和磨损感’。但这本书,更像是一个摄影作品的展览,而不是一个绘画教程。我找不到任何关于‘如何画’的线索,它只是展示了‘画什么’。这种内容,对我这个想要进一步提升绘画细节表现力的老手来说,实在提不起兴趣,感觉就是一本披着‘技法’外衣的图片集,让我感到十分失望。”

评分“我一直坚信,素描的魅力在于它能够捕捉事物的本质,而静物写生,则是这种捕捉过程的绝佳实践。我尤其对如何通过素描来表现物体的‘质感’有着浓厚的兴趣,总觉得这是让画面‘活’起来的关键。所以,当我在书店看到这本《2017 万像静物照片 单体组合素描静物写生 静物质感表现技法 解》时,我抱着极大的期望。我希望它能够深入浅出地讲解如何通过笔触的细腻与粗犷、明暗的强弱对比、线条的刚与柔来传达不同材质的触感和视觉效果。例如,如何用短促有力、层层叠加的笔触来表现金属的硬朗与光泽,如何用轻柔细腻、流畅的线条来描绘丝绸的垂坠与柔滑,又如何通过对光线折射与反射的精准把握来呈现玻璃的晶莹与通透。然而,翻阅这本书后,我发现它更像是一本精美的画册,里面充斥着各种‘万像静物照片’和一些素描作品,但关于‘如何表现’的‘技法解’却显得尤为单薄。我找不到作者是如何从客观的物体转化为笔下的线条的思路,也没有看到关于如何通过笔触的疏密、方向来刻画不同质感的具体示范。这本书更像是‘展示’,而不是‘教学’。它仅仅呈现了‘作品’,却回避了‘创作过程’和‘方法论’。这让我觉得,它对于想要真正学习如何提升绘画技法的读者来说,价值非常有限。我期待的是能够有更多的‘为什么’和‘怎么做’的阐释,而不是仅仅‘看’,然后自己去‘猜’。这种缺乏深度教学的内容,实在让我感到有些失望。”

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有