具体描述

基本信息

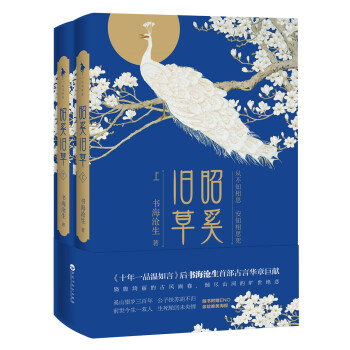

- 商品名称:余生多关照+余生多关照(2)

- 作者:原城大总裁

- 定价:67.6

- 出版社:百花洲文艺

- ISBN号:9787550025097

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2017-12-01

- 印刷时间:

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:其他

- 页数:

内容提要

……

作者简介

……

目录

……

用户评价

评价四 这是一部极其注重细节和考据的作品,看得出作者在写作前做了大量的案头工作。无论是历史背景的还原,还是专业知识的穿插,都显得扎实而可信,丝毫没有为了情节服务而生硬堆砌的感觉,而是水到渠成地融入了故事肌理之中。这种严谨的态度,极大地增强了故事的说服力和沉浸感。我尤其欣赏作者在处理情感爆发戏份时的克制与内敛,它不是用夸张的辞藻去渲染悲伤或喜悦,而是通过人物细微的动作、一个眼神的交汇,将深层的情感张力展现出来,这种“留白”的艺术处理,比直接倾泻更具冲击力。读这本书的过程,与其说是阅读,不如说是一次沉浸式的体验,我仿佛跟着主角一起经历了漫长的时光洗礼,对许多事物的看法也变得更加辩证和成熟。非常推荐给喜欢深度阅读和历史文化题材的读者。

评分评价二 说实话,刚开始翻开这本书,我还有点担心会是那种老套的叙事模式,但接下来的阅读体验完全颠覆了我的预期。这本书的节奏把握得太精准了,简直是教科书级别的。从情节的推进速度到人物情感的爆发点,都拿捏得恰到好处,让人欲罢不能,常常为了知道下一章会发生什么而熬夜。我特别喜欢作者在描绘环境和氛围时所用的那种富有画面感的语言,仿佛自己就身处那个故事发生地,能感受到空气中的湿度和微风拂面的触感。更难得的是,这本书在探讨社会现象时,角度非常新颖,它没有流于表面的批判,而是深入到个体命运的肌理之中,展现了时代的洪流是如何塑造和改变每一个平凡人的。读完之后,我感觉自己不仅经历了一场跌宕起伏的冒险,更像上了一堂关于人生哲学的课,受益匪浅。这本书的深度和广度,绝对值得反复品味。

评分评价三 这本书给我的感觉,就像是夏日里一场突如其来的暴雨,酣畅淋漓,洗涤心灵。作者的叙事视角转换非常流畅自然,时而宏大叙事,时而聚焦于个体的内心独白,使得整本书读起来层次非常丰富。我印象最深的是其中关于“选择与代价”这一主题的探讨,没有绝对的对错,只有立场和无奈,这种现实的残酷感被刻画得极其到位,让人感同身受。书中的配角塑造也极其出彩,每一个人物都有其存在的理由和无法言说的苦衷,绝非功能性的“工具人”,这使得整个故事世界观更加立体可信。我很少能遇到一部作品能让我对书中所有主要人物都产生复杂的情感,既心疼又理解,甚至能从中看到自己的影子。看完后,我推荐给了好几个朋友,每个人都有不同的感触,这大概就是一部好书的魅力所在吧。

评分评价五 这本书的语言风格非常独特,有一种古典的美感,但又融入了现代的叙事节奏,读起来既有韵味又不觉得沉闷晦涩。作者非常擅长营造氛围,光是描述那些场景,我就能闻到某种植物的气息,听到某种特定的声响。情节上,虽然主线清晰,但支线故事的穿插和伏笔的回收处理得非常高明,每当以为故事即将走向某个方向时,作者总能巧妙地设置转折,带来意想不到的惊喜。尤其是关于“记忆与遗忘”这一概念的处理,它不仅仅是故事背景的一部分,更是驱动人物行动的核心动力。我欣赏这种不落俗套的叙事方式,它挑战了读者对传统故事结构的固有认知,让人在阅读过程中始终保持高度的参与感和探索欲。总而言之,这是一次非常高质量的阅读享受,让我重新审视了文学作品的可能性边界。

评分评价一 最近读完的这本书,给我的震撼真的不是一星半点。作者的文笔细腻入微,仿佛能直接触摸到人物的内心世界。故事情节的铺陈非常巧妙,高潮迭起,但又不失平缓中的温情。我特别欣赏作者对于人性复杂面的刻画,那种在困境中挣扎、在抉择时彷徨,最终找到自我和解的过程,写得真实而动人。这本书的主题非常深刻,探讨了爱、失去与救赎的永恒命题,读完后我陷入了长久的沉思,甚至会时不时地回想起书中的某些场景,久久不能忘怀。它不是那种读完就束之高阁的快消品,更像是一面镜子,映照出我们生活中那些不愿直面的部分。尤其是主角在面对巨大变故时的那种坚韧与成长,真的让人由衷地感到敬佩。这本书的结构也非常完整,无论是开篇的悬念设置,还是结尾的圆满收束,都处理得恰到好处,让人感觉酣畅淋漓,意犹未尽。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有