具体描述

目录

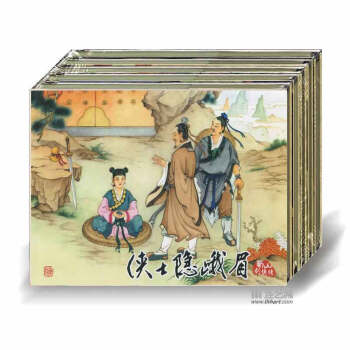

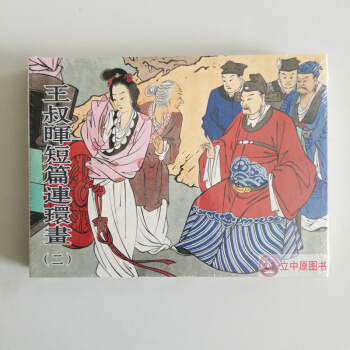

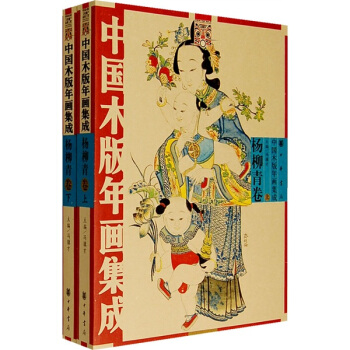

《博古叶子》001

《新镌节义鸳鸯冢娇红记》插图 051

《张深之正北西厢记》插图 057

《水浒叶子》071

《陈老莲离骚图像》 113

陈老莲 木刻版画 博古叶子 水浒叶子 精细版本

陈洪绶

明末清初著名书画家、诗人。字章侯,幼名莲子,一名胥岸,号老莲,别号小净名,晚号老迟、悔迟,又号悔僧、云门僧。汉族,浙江绍兴府诸暨县人。一生以画见长,尤工人物画,与顺天崔子忠齐名,号称“南陈北崔”,人谓其人物画成就“力量气局,超拔磊落,在仇(英)、唐(寅)之上,盖明三百年无此笔墨”,当代国际学者推尊他为“代表十七世纪出现许多有彻底的个人独特风格艺术家之中的

一人”。陈洪绶去世后,其画艺画技为后学所师承,堪称一代宗师,名作《九歌图》(含《屈子行吟图》)、《西厢记》插图、《水浒叶子》、《博古叶子》等版刻传世。

用户评价

说实话,初拿到这本书的时候,我有点担心内容会不会太过学术化,毕竟涉及到“传世画谱”这样的字眼,总觉得会有些门槛。但翻开之后,那种担忧立刻烟消云散了。它用一种非常直观且富有感染力的方式,展示了陈老莲木刻的魅力。那些对古代故事的重新诠释,那些对生活场景的捕捉,都展现了一种超脱于时代的审美趣味。我特别喜欢其中一些小幅的插图,虽然篇幅不大,但人物神态的拿捏极其到位,寥寥数笔,便勾勒出一个鲜活的形象。这本书不仅仅是作品的汇编,更像是一本关于“如何看懂”老莲版画的入门指南,即便你不是科班出身,也能被其强大的艺术张力所吸引,感受到那种穿越时空的人文情怀。

评分坦白说,我收藏了不少明清时期的版画集,但这一本《传世画谱》给我的震撼是独特的。它的选材精良,几乎囊括了陈老莲木刻艺术的精华部分,排版上也看得出是用心良苦,将不同时期的风格变化巧妙地串联了起来。我甚至对着其中几幅细节复杂的作品,拿放大镜仔细研究刀法,那种力量的控制和节奏的把握,简直令人叹为观止。这本书的出现,无疑为研究和欣赏这位艺术大师提供了一个极佳的窗口。它不仅仅是一本画册,更像是一份沉甸甸的艺术遗产的见证,让我深刻体会到“一刀一线皆是功夫”的真正含义。对于资深藏家来说,这是不可多得的参考用书。

评分我一直觉得,衡量一本艺术图册价值的关键,在于它能否激发读者的创作欲望。这本书无疑做到了这一点。我最近在尝试一些传统绘画的练习,很多时候会陷入瓶颈,但在反复研读这些陈老莲的刻版作品后,灵感就像泉涌一样。那些大胆的造型处理、那些充满张力的空间布局,简直是教科书级别的示范。特别是那些对民间故事的刻画,那种粗犷与细腻的完美结合,让人不得不佩服大师的匠心。它不是那种摆在书架上积灰的“装饰品”,而是真正可以用来学习、借鉴、甚至临摹的宝贵资料。装帧设计也体现了对原版艺术品的尊重,古雅大方,拿在手上分量十足,让人感到珍重。

评分这本画册真是让人爱不释手,里面的版画作品细节之丰富,线条之老辣,简直是视觉的盛宴。我特意花了好几天时间,慢慢品味每一幅图的构图和意境。陈老莲的功力真是了得,那种古朴典雅中又带着几分洒脱不羁的气质,隔着纸都能扑面而来。尤其是那些人物刻画,个个栩栩如生,仿佛能听见他们之间的对话,感受到他们身上的故事感。看这些版画,就像穿越回了那个时代,与古人进行了一场无声的交流。装帧和印刷质量也无可挑剔,纸张的手感温润,墨色层次分明,使得原本就精妙的线条更显立体和韵味。对于任何一个热爱中国传统艺术,尤其是痴迷于版画艺术的朋友来说,这本书绝对是案头必备的珍品,值得反复翻阅,每一次都能发现新的惊喜和体会。

评分这套画谱带给我的最深感受,是一种久违的“扎实感”。在充斥着各种快速消费视觉信息的今天,沉下心来欣赏这种需要时间去消化的艺术形式,本身就是一种享受。每一条线、每一个交叉点,都凝聚着雕刻者和印制者的心血。我尤其关注了书中对于某些经典母题的处理,比如对那些历史人物的重新演绎,陈老莲的视角总是那么独特,既尊重传统母题的精髓,又注入了自己强烈的个人风格,使得这些流传已久的故事焕发出新的生命力。这种对传统的继承与创新,是这本书最核心的价值所在,也让我对中国木刻艺术的博大精深有了更深一层的理解和敬畏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有