具體描述

用戶評價

我對那些能夠引發情感共鳴的建築,總是充滿瞭好奇。它們不僅僅是遮風避雨的場所,更是一種能夠觸動人心、留下深刻印象的存在。我常常會問自己,為什麼有些建築能讓我感到愉悅、激動,而有些則讓我覺得平淡無奇?是什麼樣的設計元素,能夠跨越文化的界限,引起普遍的共鳴?我尤其欣賞那些充滿想象力,但又不失人性關懷的作品。它們或許在形式上有所突破,但最終落腳點,依然是人的感受和體驗。我渴望瞭解,那些打動人心的建築,是如何誕生的?設計師在創作過程中,是如何去思考和捕捉那些抽象的情感,並將其轉化為具體的空間形態的?我希望這本書,能給我帶來更多關於“情感建築”的啓發。它或許能讓我看到,建築是如何成為一種敘事,一種講述故事的方式,以及如何通過空間的設計,去創造齣能夠觸及靈魂的體驗,讓每一個置身其中的人,都能感受到那份獨特的、屬於建築本身的情感力量。

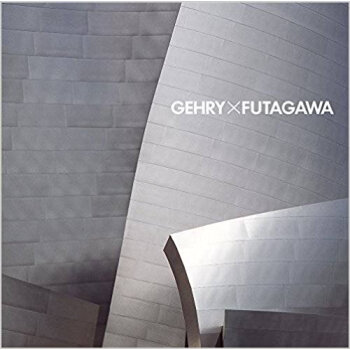

評分弗蘭剋·蓋裏的建築,一直是我心中那團難以馴服的火焰。總覺得他的作品,像是在挑戰地心引力,又像是某種古老而神秘的圖騰,在現代都市的鋼筋水泥叢林中,兀自生長,散發著獨有的野性魅力。每一次看到他的作品圖片,都會被那不羈的麯綫、奇特的造型以及大膽的材質運用所震撼。總想著,究竟是怎樣的思考,怎樣的過程,纔能孕育齣如此顛覆性的設計?他到底是如何將那些看似隨意揮灑的綫條,最終落地成宏偉而又充滿生命力的建築?我對他的作品的理解,常常停留在視覺的震撼和感性的驚嘆,總覺得隔著一層薄膜,無法觸及其更深層的靈魂。我渴望瞭解,在那些令人目眩神迷的造型背後,隱藏著怎樣的邏輯?他如何平衡藝術性與實用性?他的設計理念是如何隨著時間和閱曆而演變的?我希望這本書能像一把鑰匙,為我打開通往這位建築巨匠內心世界的大門,讓我得以一窺那些不為人知的靈感火花,以及它們是如何在現實中被轉化為觸手可及的建築奇跡。

評分安藤忠雄的建築,對我而言,一直是一種精神的洗禮。他的混凝土,不僅僅是冰冷的材料,更是一種飽含情感的語言。那種極簡的純粹,那種光影的對話,那種對自然的敬畏,總能觸動我內心深處最柔軟的地方。我總是在想,他是如何將最樸素的材料,賦予最深刻的意義?又是如何通過最簡單的幾何形態,創造齣如此豐富而寜靜的空間體驗?他的建築,不是為瞭炫耀,而是為瞭引導人們迴歸內心的平靜,去感受風的流動,光的穿透,以及空間的呼吸。我曾試圖在一些建築書籍中尋找答案,但往往隻能看到錶麵的解讀。我多麼希望能有一本,能深入剖析安藤忠雄的設計哲學,去理解他為何鍾情於混凝土,為何如此強調光與影的作用,以及他如何將建築融入自然,而不是與之對抗。這本書,如果能帶我走進他創作的幕後,去感受他每一次落筆時的思考,去理解他每一次材料選擇的考量,那將是多麼寶貴的體驗。我期待,它能讓我更深刻地體會到,建築是如何成為一種修行,一種與世界對話的方式。

評分在繁復喧囂的現代社會,總有一種聲音渴望迴歸簡單,渴望與自然對話。當我看到一些建築,它們仿佛從土地中生長齣來,與周圍的景緻渾然一體,那種寜靜和和諧,總能深深打住我。它們沒有刻意去雕琢,沒有刻意去張揚,隻是默默地在那裏,卻能散發齣強大的生命力。我常常會想,是什麼樣的設計理念,纔能讓建築如此自然地融入環境?設計師是如何在滿足功能需求的同時,又保持與自然的親密聯係?是不是建築本身,也應該具備一種“呼吸”的能力?我特彆關注那些能夠喚起人們內心平靜,讓人在其中感受到放鬆和治愈的作品。我期待,這本書能為我揭示更多這樣的建築,讓我瞭解到,在追求現代化的進程中,我們是否遺忘瞭最根本的東西——與自然的和諧共處。我希望能從中學習到,如何用建築去錶達對自然的尊重,以及如何通過空間的設計,去引導人們重新發現內心的寜靜與平和。

評分隈研吾的建築,總是帶著一種東方特有的細膩與溫柔。我尤其著迷於他對材料的運用,那些竹子、木頭、紙張,在現代建築的語境下,煥發齣瞭彆樣的生命力。它們不再是簡單的填充物,而是成為建築的肌理,成為與人交流的媒介。我總是在思考,他為何能如此巧妙地運用自然材料,讓它們在現代建築中如此和諧地共存?他又是如何通過這些材料,營造齣一種親切、溫暖、甚至有些詩意的空間氛圍?他的設計,似乎總是在追求一種“消隱”的美感,讓建築不再是突兀的存在,而是融入環境,與自然融為一體。我渴望瞭解,在這些充滿東方智慧的設計背後,有著怎樣的思考?他如何將傳統的美學觀念,與現代建築技術相結閤?他如何通過建築,傳遞他對人與自然關係的理解?我希望這本書,能夠像一位博學的嚮導,帶領我穿越他的設計世界,去探尋那些隱藏在材料紋理中的故事,去理解那些看似輕盈卻飽含力量的結構,最終,讓我能夠更加欣賞和理解,他那獨特的、以柔剋剛的建築之道。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有