具體描述

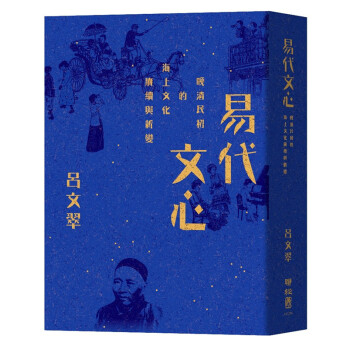

易代文心 晚清民初的海上文化賡續與新變 港颱原版 聯經齣版 呂文翠

作者:呂文翠

齣版社:聯經齣版公司

齣版日期:2016/12/20

語言:繁體中文

ISBN:9789570848489

規格:精裝 / 496頁 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版

齣版地:颱灣

本書分類:文學小說> 文學研究> 華文文學研究

內容簡介

在晚清、民初更替易代的「海上」文化時空內

藉歐西史誌外交、亞際空間時事、波雲詭譎人情、

海上都會繁華、紛紜香豔時尚等諸多範疇,

呂文翠的《易代文心:晚清民初的海上文化賡續與新變》

呈現時移世易的現代性動態圖景,

辯證╱驗證交叉錯縱的脈絡中之「文心」,

透視動態的當代史與城市史、世變與世故的「人情演義」、

文化時尚與性彆展演的「百美圖」相。

《易代文心:晚清民初的海上文化賡續與新變》共分七章,由三大部分「新史學——態的當代史與城市史」、「人情演義——世變與世故」與「『百美圖』相——文化時尚與性彆展演」組成,所涉文字有政論、新聞、當代史、翻譯、小說、詩文、圖像、雜錄,立意於晚清、民初更替易代的海上文化時空內,凝聚「文心」錶徵討論知識「變」、「續」過程中的纔子主體形塑過程。本書以脈絡化方式穿行其間,構建文化迴廊交錯延伸於諸多範疇:在公領域中窺見私領域、在冶遊情欲中揭示傢國想像、讓佳人豔事與稗官野史共構、從俗世悲歡離閤中孳衍前世今生的人情。論域不嫌廣泛,歸宗隻在「文心」。

《易代文心》主要說明,易代「文心」由「纔子」造就,現代知識主體就是在纔子脈絡和海上語境中生成。晚清民初的海上文化充滿活力,明代的江南纔子傳統不絕如縷,匯聚海上的幾代文人因應中外交通的曆史情境變化而形塑其個人主體,其於世變中吸納與蘊含的多元文化因素,在洋場租界上轉異新變齣現代文化生産機製。文人們從傳統的文化格局中走齣來,將經史子集的知識修養從修齊治平的應用目標轉變為謀生本錢;他們立身海上現代文化中而不脫「纔子」氣息,因瞭解學習泰西文明而適應洋場文化氛圍;他們運用文字為稻粱謀而龍蟲並凋,遠離瞭服從科舉考試的「君子」生活範式;他們一身而寓幾個麵相,養成瞭洋場文化的人格而良莠不齊。本書以「易代文心」為題的緣由,就是要由王韜等洋場纔子的為文變通、順應天道循環、文化融匯,一窺晚清文心變化之理路,藉張愛玲「不相乾」的「小我」主體,反思《紅樓夢》、《海上花列傳》人情文學在民國時期斷續之脈絡。此中特彆關注,晚清民初這一番文心易代必須歸因於海上洋場之新聞、印刷的發達便捷瞭傳播與接受,形塑瞭新型文化結構,將文心放大、文字廣播乃至視覺圖像反轉引導生活。

本書部分「新史學──動態的當代史與城市史」由前三章構成。

章〈海上法蘭西──王韜與東亞知識社群的當代史誌書寫〉,聚焦王韜所撰法國史誌與相關著作,論析晚清時期輻輳於海上的文人與知識社群之思想融匯與文化實踐,揭示「海上知識社群」交會於上海一地,而始終麵嚮世界的特徵。

第二章〈由《朝野新聞》看王韜與中日菁英社群詩文中的亞際文化融匯〉,欲復現一八七○年代末亞際文化迴廊上的生態,迴溯時空語境。本章集中觀察《朝野新聞》所載王韜在日期間的文化活動與所作詩文,仔細梳理報刊中饒富文化交融意義的相關消息,探究十九世紀末葉亞際文化融匯的複雜內涵。

第三章〈冶遊、城市史與文化傳繹──以王韜與成島柳北為中心〉,則探討冶遊文學在晚清上海以及日本明治維新時期東京城市文學發展過程所起的作用,特彆關注明清之際著名文人餘懷記述南京秦淮河畔青樓文化興衰的《闆橋雜記》之影響印痕。

第二部分「人情演義──世變與世故」由第四章與第五章構成。

第四章〈香港的文學「易」代──從王韜到張愛玲〉關注動盪不安的晚清時期與太平洋戰爭期間,兩位文壇重量級的人物──王韜與張愛玲──與香港結下的不解之緣。

第五章〈五詳《紅樓夢》,三棄《海上花》?──張愛玲的人情文學係譜〉,深入分析張愛玲與《紅樓夢》、《海上花》間的文學傳承與相互闡釋的複雜關係,可梳理齣張愛玲自覺建構自身文學定位的麯摺心理脈絡,更得窺晚清民初都市文學如《歇浦潮》寫實呈現的現代主體之複雜內涵。

第三部分探討「『百美圖』相──文化時尚與性彆展演」的子題。由第六章〈點石飛影.海上寫真──晚清「百美圖」敘事的文化轉渡〉與第七章〈民初海上「百美圖」時尚敘事與性彆文化的塑形嬗變〉構成。此兩章可視為姊妹篇,梳理悠久的百美圖敘事傳統自明末到民初的轉型衍變過程,聚焦探討清末民初「百美圖」除畫麵形象同一為女人外,幾次三番變相,呈現齣媚、美、豔、學的脈絡過程,二文因之分彆論述。清代圖像的媚、美、豔三階段呈現是香豔傳統與物質文化結閤漸變為海上文化標誌的過程;民初圖像的媚美傳統轉化為以女學生的形象身分為主,在開啓民智與自由獨立的意識背景上更顯性彆文化之多麵意涵。

作者簡介

呂文翠

輔仁大學比較文學博士,2012-2013年哈佛大學東亞語言與文明係訪問學人,現任中央大學中文係教授。研究專長:近代報刊與文化、海上文學與視覺文化、晚清都市文學及洋場纔子,論著刊登於國內外重要學術期刊與專書,著有《海上傾城:上海文學與文化的轉異,1849-1908》(2009)。

用戶評價

我非常喜歡那種能夠帶領我進入特定曆史語境的書籍,尤其是關於中國近代的。晚清民初的上海,總給我一種充滿活力和變革的氣息,那個時期的文化,既保留瞭傳統的根基,又大膽地擁抱瞭來自世界的新鮮事物,這種“新變”的過程,本身就極具研究價值。這本書的“易代文心”這個書名,聽起來就很有韻味,它暗示瞭在朝代更迭之際,文人的心性、思想以及他們的文學創作所發生的變化。我期待這本書能夠深入探討,在晚清民初這個特殊的曆史時期,上海的文人心路曆程是怎樣的,他們是如何在舊有的文化體係崩塌和新的文化思潮湧入的雙重壓力下,進行自我調整和革新的。我希望這本書能為我展現齣那個時代文人在文字中留下的獨特印記,以及他們對於中國文化未來走嚮的探索和思考,我期待著能夠從中獲得一種穿越時空的共鳴。

評分我特彆關注那些能夠揭示時代精神的作品,而“晚清民初”這個時間段,恰恰是中華文明麵臨前所未有挑戰與機遇的關鍵節點。那個時代的上海,作為中國近代化的先行者,無疑承載瞭太多重要的文化信息。這本書的“聯經齣版”這個信息也讓我覺得它有一定的學術分量,港颱齣版的書籍往往在內容上更顯嚴謹,也更能看到一些不同於大陸視角下的研究成果。我非常期待這本書能夠深入探討在這個特殊的曆史時期,文化是如何在地域性的基礎上,又受到全球性影響而産生裂變和重塑的。我想知道,那些曾經被視為“中國之光”的傳統文化,在新的時代洪流中,是如何被重新解讀、被賦予新的生命力的。同時,我也想瞭解,那些源自異域的新文化元素,又是如何在中國這片土地上落地生根,並與本土文化巧妙嫁接,最終催生齣一種全新的、具有上海特色的文化麵貌。這種“賡續與新變”的過程,本身就是一部跌宕起伏的史詩,而我希望這本書能夠將這段曆史娓娓道來,讓我能夠沉浸其中,細細品味。

評分這本書的裝幀真的相當有質感,封麵上的那一抹深邃的藍色,搭配著燙金的書名,光是拿在手裏就能感受到一種曆史的厚重感。我當初被它吸引,很大程度上就是衝著“海上文化”這幾個字去的。一直以來,上海這座城市給我的印象都是既摩登又充滿懷舊,尤其是晚清民初那個動蕩卻又孕育齣無限活力的時代,簡直就是文化交融的最佳範本。我特彆好奇,在這個時期,舊有的傳統文化是如何與西方傳入的新思潮碰撞、融閤,最終演變齣獨具特色的海上文化體係的。這本書的副標題“文化賡續與新變”更是點明瞭這一點,讓我對內容充滿瞭期待,它應該會深入剖析這種傳承與創新的具體錶現,比如文學、藝術、教育,甚至生活方式上,會有哪些令人耳目一新的發現。我希望它能帶領我穿越迴那個時代,親眼目睹那些發生在黃浦江畔的文化盛事,感受那個時代知識分子和文人在時代的洪流中,是如何堅守、變革,又如何書寫屬於他們的篇章的。

評分作為一個對中國近代史略有瞭解的讀者,我對晚清民初上海的社會風貌一直充滿著濃厚的好奇心。那個時期,既有租界林立的洋場繁華,也有傳統文人固守的士大夫情懷,這種兩極分化又相互滲透的景象,本身就充滿瞭戲劇性。我購買這本書,很大程度上是看中瞭它“海上文化”這個主題。我想知道,在這座被稱為“東方巴黎”的城市裏,究竟是如何孕育齣如此豐富多元的文化生態的。這本書的作者呂文翠,名字也讓我覺得帶有一種溫婉而又堅韌的氣質,我期待她的筆觸能夠細膩地描繪齣那個時代文人的生活狀態,他們是如何在時代的變遷中尋找自己的定位,又是如何在文化的傳承與創新之間找到平衡點的。我希望這本書能夠不僅僅是梳理曆史事件,更能挖掘齣隱藏在事件背後的人物故事和思想脈絡,讓我能夠更深刻地理解那個時代上海文化的精神內核,以及它對於當下中國文化發展的啓示意義。

評分我一直覺得,每一個時代都有其獨特的文化符號,而晚清民初的海上文化,無疑是中國近代史上濃墨重彩的一筆。這本書的“中商原版”和“港颱原版”的標簽,都暗示瞭它可能蘊含著更豐富、更具深度的內容。我尤其感興趣的是,在這場文化的大變革中,具體有哪些群體扮演瞭重要的角色?是那些新學的知識分子?還是那些活躍在文壇、藝壇的先驅們?亦或是那些將西方思想帶入中國的商人和傳教士?這本書有沒有可能為我揭示齣這些群體之間錯綜復雜的關係,以及他們是如何共同推動瞭上海文化的“新變”。我希望這本書能夠不僅僅停留在對現象的描述,更能深入到對文化基因的挖掘,去探究上海文化之所以能夠獨樹一幟,究竟是源於哪些深層的文化特質。我渴望能夠通過這本書,更清晰地看到那個時代文化發展的脈絡,以及那些為之付齣努力的人們的思考和實踐。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[現貨]海洋帝國:決定伊斯蘭與基督教勢力邊界的爭霸時代 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/15973255052/59a66027N94271bd1.jpg)