具体描述

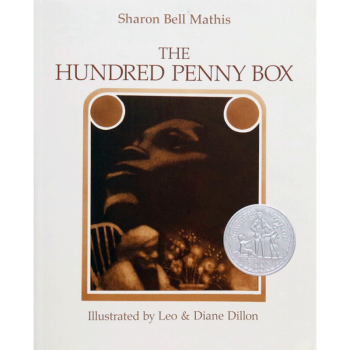

. 【内容简介】迈克尔很爱他的曾姨奶奶,尽管她有时候甚至记不起他的名字。祖孙俩在一起的时光总是格外有趣,曾姨奶奶会抱着一个装满了便士的盒子,给迈克尔讲她百年人生里的点点滴滴。妈妈总是想扔掉这个又脏又破的盒子,但是迈克尔明白,比便士更珍贵的,是盒子承载的记忆。故事简单而古朴,祖孙之间那种隔代的温暖却震撼人心。无论中外,敬爱与善待老人,是所有孩子必上的一课。 内页图:

用户评价

这部作品的结构看似松散,实则内在有着极其精妙的编排,它更像是一幅精心绘制的挂毯,每一根丝线——无论是人物的内心独白,还是旁白中偶尔闪现的时代侧影——都紧密地关联着整体的画面。最让我欣赏的是作者对“局限性”的展现。主人公所处的环境是狭窄的,他们能接触到的世界是有限的,但作者却神奇地将这个有限的空间拓展成了无限的内心宇宙。这种处理手法非常高明,它告诉我们,真正的成长并不总需要跨越山海,更多时候,它发生在一个人与自己内心深处那些固执和恐惧和解的过程中。我特别留意了那些象征性的物件,它们在故事中的反复出现,不再是简单的道具,而成了情感的容器,每一次被触碰、被凝视,都重新激活了一段被时间磨损的记忆。这种对细节的执着,让这本书超越了普通的儿童文学范畴,成了一部关于人性韧性的深刻寓言。

评分当我合上这本书,一股带着泥土芬芳的宁静感笼罩着我,久久不能散去。这本书最让我震撼的是它对“贫瘠”与“富足”这对概念的重新定义。表面上看,故事背景充满了物质上的匮乏,但作者却通过对人际关系和情感投入的细致描绘,揭示了何为真正的精神富足。那些看似微不足道的善意,那些坚韧不拔的亲情羁绊,才是抵抗生活重压的最强铠甲。我喜欢作者在处理冲突时的克制,它没有采用戏剧化的爆发来推动情节,而是让矛盾在人物的沉默和眼神的交汇中慢慢酝酿、自然消解。这种对人性的微妙之处的洞察力,使得故事的张力不是来自外部事件,而是来自人物内心深处的暗流涌动。它提醒我们,生命中最宝贵的财富往往不是可以数得清、看得见的,而是那些需要用心去感知、去呵护的无形之物。

评分这本书的魅力真是令人难以捉摸,它不像那些情节跌宕起伏、扣人心弦的冒险故事,反而像一首悠扬而古老的乡村小调,让人在不经意间沉醉其中。作者的笔触极其细腻,仿佛带着一种对往日时光的深情回望,每一个场景、每一个角色的动作都充满了生活的气息,让人感觉自己不是在阅读,而是在一个温暖的旧日厨房里,嗅着烘焙面包的香气,听着老人们缓缓道来的往事。主人公的心灵成长历程是如此的真实可感,那种面对困境时的挣扎、对未知的探索,以及最终获得的释然与理解,都处理得恰到好处,没有丝毫矫揉造作。它探讨的主题——关于家庭的意义、关于如何珍视那些看似微不足道的日常——虽然宏大,却被巧妙地包裹在日常生活的琐碎细节之中,让人在品味这些小事的温馨时,忽然领悟到人生的真谛。阅读体验是一种缓慢而富足的享受,就像慢慢品尝一杯陈年的茶,后味悠长,值得反复回味,思考人与人之间那些无声的联结到底有多么强大。

评分老实说,初翻开这本小说时,我差点以为自己拿错了一本散文集,它的叙事节奏慢得像夏日午后爬行的蜗牛。但正是这种“慢”,成就了它独特的韵味。它没有用华丽的辞藻堆砌出虚幻的场景,而是用一种近乎口语化的、朴素得近乎粗糙的语言,勾勒出几个人物在特定环境下的生存状态。角色的对话尤其精彩,那种地域特有的腔调和不言自明的默契,让我想起我奶奶家老一辈人的说话方式,充满了智慧和生活的重量。它真正触动我的是那种关于“记忆的重量”的描绘。那些被尘封的物件、那些口耳相传的故事,如何塑造了一个人的自我认知,以及如何通过这些碎片化的历史,去拼凑出一个更完整的自我。这本书教会了我,有时最深刻的真理并非来自宏大的哲学思辨,而是藏在那些被我们视为理所当然的生活纹理之中。这是一种对“慢生活”和“深度连接”的致敬,非常值得那些被快节奏生活弄得心浮气躁的现代读者静心研读。

评分这本书的叙事声音非常独特,它带着一种近乎古老的智慧,但又不失童真特有的纯粹视角。它成功地搭建了一座桥梁,让成年读者可以重新体验那种“世界很大,但也很小”的感受——那个小小的社区里,蕴含着宇宙般的复杂情感。作者对时间流逝的描摹极为到位,那种“昨日的幽灵如何在今日的生活中低语”的感觉,贯穿始终。它不是那种让你读完后立刻想推荐给所有人的“爆款”,而更像是一位老友,在你需要独处和沉思时,递给你的一杯温水。它不强行灌输教条,而是通过一个个生动的场景和无法磨灭的形象,引导读者自行去探寻答案。总而言之,这是一部内敛却力量强大的作品,它以极其谦逊的姿态,展现了生命中最坚韧、最动人的那一面。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![英文From Head to Toe等6册艾瑞卡尔经典作品 平装[2~8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/14015467809/5970506bNfe055c8c.jpg)

![[现货]Google創投認證!SPRINT衝刺 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/14735183767/59842b71N8e8d6c9e.jpg)