具体描述

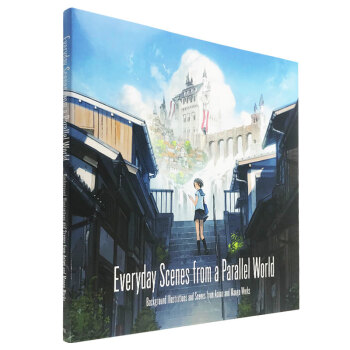

触动人心的美丽风景特选

学生时代的教室、街道往来的车辆、房间阳台看去的景色、失恋时下着大雨的夜晚、和爱犬一起散步、夏天盛开的向日葵、隔着天桥的夕阳…。很多时候看似稀松平常的光景,总能轻易撩拨那些被我们选择遗忘或者埋藏在内心深处的记忆,当然,那也可能是带着怀念与愁怅的情绪。这本美丽风景情景插画精选,一共网罗40名插画家笔下充满感情的作品,包括饴村、池上幸辉、海岛千本、HJL、木皿木云、草壁、KUMAORI纯、田中宽崇…等;卷末另收录由插画家吉田诚治着手的封面作品、作画现场解说,还有全作家基本档案数据,方便同业者、想增进绘画实力的读者参考。

收录作家

あきま / 浅野 / 飴村 / 池上幸輝 / 海島千本 / HJL / カオミン / カタヒラシュンシ / 木皿木雲 / 草壁 / くまおり純 / げみ / ジャーマン☆ドッグ / ショウイチ / syo5 / 田中寛崇 / Tamaki / tigaa / ど~ら / とろっち / 中村至宏 / なつ / ナナカワ / hiko / ぴっぴ / ふぃーる / ふぉ~ど / ふすい / BoCuden / ぽち / pomodorosa / 前田ミック / mocha / もぐさ / ヤマウチシズ / ゆうこ / 楊 喩淇 / 四々九 / 吉田誠治 / loundraw

- 平装: 160页

- 语种: 日英双语

- ISBN: 4756249582

- 条形码: 9784756249586

- 商品尺寸: 26.2 x 1.3 x 24.9 cm

- 商品重量: 635 g

用户评价

这本《Everyday Scenes》的艺术风格真是让人耳目一新,它巧妙地将我们熟悉的日常元素,用一种近乎诗意的、带着疏离感的视角重新诠释。我最欣赏的是作者对细节的把控,无论是人物的微小表情,还是环境中物件的纹理,都处理得非常到位。这种精雕细琢让我感觉这不仅仅是二维的图像,而是可以触摸、可以呼吸的空间。装帧和印刷质量也十分出色,纸张的选择让色彩的饱和度和层次感得到了最大程度的展现,即便是最微小的笔触也能清晰可见。每次翻阅,我都能从中发现一些之前忽略的微妙之处,这让我对插画师的观察力和表达欲深感佩服。它没有宏大的叙事,却在每一个寻常的瞬间里蕴含了无穷的回味,仿佛在提醒我们,即使在最平凡的生活中,也隐藏着非凡的美丽。对于热爱插画艺术和视觉叙事的朋友来说,这绝对是一本值得收藏的宝典,它拓宽了我对“日常”这个概念的理解边界。

评分我对这本画册的结构安排感到非常惊喜。它似乎没有一个线性的时间轴,而是将不同的场景随机地打散开来,这种非线性的呈现方式,反而更贴合我们记忆中对生活片段的捕捉——常常是跳跃的、碎片化的。你可能上一秒还在一个熙攘的室内空间,下一秒就被拉到了一个空旷的室外广场,但过渡却异常自然,仿佛是灵魂在不同场景间的瞬间切换。这种叙事手法非常考验作者的画面衔接能力,而这本书无疑是成功的。原画的质感通过高品质的印刷得以完美再现,那些手工绘制的痕迹,仿佛能让人感受到画笔与纸面摩擦的沙沙声。它不是那种需要你费力去“读懂”的艺术品,它更像是一种沉浸式的体验,让你自然而然地成为那个场景中的一个短暂的过客,默默感受着那里的一切。

评分这本书的色彩哲学实在令人叹为观止。它并非追求现实的色彩还原,而是建立了一套属于那个平行世界的色彩规范——饱和度适中,对比度克制,但又充满了情绪张力。很多时候,一个特定的色调就能瞬间设定整个画面的基调,例如那种带着灰调的粉色和低饱和度的蓝色交织在一起,营造出一种既怀旧又新鲜的氛围。这种对色彩的精确控制,体现了插画师极高的专业素养。而且,从艺术家的角度来看,这本书在构图上的创新也值得深入研究,它们打破了传统的中心对称,引入了更多斜线和不对称的平衡,使得画面在稳定中蕴含着动态的张力。总而言之,这本书不仅仅是一次视觉享受,它更像是一本关于如何“观看”世界的艺术指南,教会我们在习以为常的场景中,去发现那些被我们忽略的,值得被记录和珍藏的瞬间之美。

评分这本书的画面感真是太强了,每一页都像是一扇通往另一个世界的窗户。我一直觉得,艺术的魅力就在于它能超越语言和文化的界限,而这本画册完美地做到了这一点。插画师对于光影的运用简直炉火纯青,那种细腻入微的笔触,让我仿佛能感受到空气中尘埃的流动,以及阳光穿过树叶洒下的那种温暖。特别是描绘那些日常场景的部分,比如咖啡馆里人们低语的瞬间,或是清晨街道上忙碌的身影,都充满了生活的气息,却又带着一丝超现实的梦幻感。这本书的排版设计也非常用心,色彩的搭配和构图的平衡都体现了极高的审美水平。它不仅仅是一本画册,更像是一次视觉的深度冥想,让人在欣赏美的同时,也能感受到一种宁静的力量。我特别喜欢那种略带复古却又充满未来感的色彩基调,它成功地营造出一种“似曾相识却又全然陌生”的氛围,让人忍不住一页一页地翻下去,探索这个平行世界里的每一个角落。

评分作为一本双语对照的艺术书籍,它的跨文化传播潜力是巨大的,但更让我着迷的是它所构建的那个世界的“温度”。尽管场景设定在“平行世界”,但其中的情绪表达却是如此普遍和真实。那种淡淡的忧郁、突如其来的喜悦,都被光线和阴影无声地捕捉了下来。我尤其注意到,很多场景都使用了大面积的留白,这不仅在视觉上带来了呼吸感,更让观者有空间去填补自己的想象和故事。这种留白的处理,使得每幅画都具有了开放性的解读。英国和日本的艺术语言在这种融合中产生了奇妙的化学反应,既有东方审美的含蓄与韵味,又不失西方现代设计的清晰与结构感。这本书对我而言,更像是一本视觉日记,记录了一个不存在的地方,却让我们更清晰地认识了我们自己的存在。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]进口日文 漫画 文豪野犬 文豪ストレイドッグス 13 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16384634774/59b26856N976b98d1.jpg)

![[现货]命运2 游戏艺术设定集 艺术画册 英文原版 The Art of Destiny pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/17127688124/5a40bc7cN5f717265.jpg)

![[现货]阿波罗的审判:隐藏的神谕甲骨文 英文原版 The Trials of Apollo pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/18609455147/5a029c79N1d0c6f5a.jpg)