具体描述

详细描述

用户评价

说实话,我更看重的是书籍内容所反映出的社会风貌。这些“剩技”往往是最接地气、最能体现普通民众生活智慧的地方。它们不像官方史书那样宏大叙事,而是充满了烟火气。我希望通过阅读这些零散的技艺记载,能构建一个更立体、更生动的古代社会图景。比如,他们如何应对季节变化,如何就地取材解决生活中的小麻烦。这些知识体系的完整性,对于理解古代的自给自足的经济结构,有着不可替代的研究价值。

评分我对传统书籍的开本和排版有着一种近乎苛刻的偏爱。八开的线装本,在古代是很正式的一种形制,通常用于收录重要的或篇幅较大的典籍。这种大开本的优势在于,作者在布局时有更宽裕的空间来安排文字和可能的图解,使得版面疏朗有致,阅读起来毫不费力。我希望这套书的版式设计能体现出古人对阅读舒适度的重视,而不是为了省纸而挤压内容。如果里面配有清晰的图示说明那些技艺,那这份体验就更加完美了。

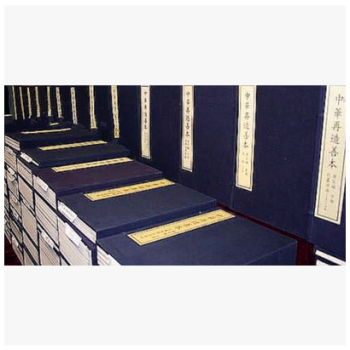

评分作为一名对中国传统文化有深入研究的爱好者,我深知“中华再造善本”这个系列的意义。这意味着我们今天看到的版本,是经过极其严谨的考证和精良的影印技术重现的。这套书的问世,无疑是为学术界和普通爱好者提供了一份珍贵的文献资料。我对影印的清晰度和细节还原度非常关注,一套好的善本,必须能够让读者仿佛身临其境地感受到原著的风貌。希望这套书在细节处理上能达到我心中对“善本”的最高标准,真正做到“再造”而非简单的复制。

评分这本书的装帧简直是艺术品,那种老派的线装,厚实的纸张,拿在手里沉甸甸的,充满了岁月的痕迹。尤其是那个八开的尺寸,展开后阅读体验极佳,能清晰地看到每一个细节。我是一个非常注重书籍实体感的读者,很多时候,书籍的物理属性本身就是一种享受。这套书的外观设计透露着一种历史的厚重感,让人忍不住想要去探究书页里承载的那些“耕余剩技”究竟是什么。光是看着它静静地躺在书架上,就觉得品味都提升了好几个档次。它不仅仅是一本书,更像是一件值得珍藏的古董。

评分我喜欢研究古代匠人的思维模式和他们处理日常事务的智慧。这本书的标题“耕余剩技”就极大地激发了我的好奇心。它暗示了在主要的生产劳动之余,人们如何利用闲暇时间发展那些看似“不务正业”却蕴含着生活哲学的实用技能。我猜想里面可能收录了许多关于农忙之余的木工、编织、园艺、甚至是民间医药的小窍门。现代社会效率至上,很多这些精细的手艺和知识已经失传了。我非常期待能够从中找到一些可以融入当代生活的灵感,重拾那种慢工出细活的乐趣。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有