具体描述

内容简介

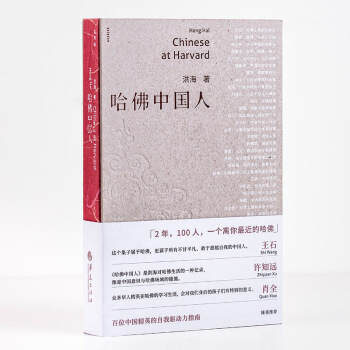

《哈佛中国人》选取了100位中国在哈佛访问、求学的精英人物,这其中既有王石、许知远、余华、俞敏洪等为大众所熟悉的公众人物,也有目前还默默无名的莘莘学子,称《哈佛中国人》为中国精英哈佛众生相并不为过。《哈佛中国人》不是单纯的摄影集,除了洪海先生独具特色的摄影作品,还包括人物专访、自述、演讲等,对了解中国精英在哈佛的生活、学习、思考状况可谓不可多得的资料。

著名设计师韩湛宁先生全程指导了《哈佛中国人》策划、设计。万科企业股份有限公司创始人、万科集团董事会名誉主席、万科公益基金会主席王石先生,英国《金融时报》专栏作家、《那些忧伤的年轻人》作者、著名公共知识分子许知远先生,著名摄影家肖全先生作序。

作者简介

洪海,毕业于浙江传媒学院和中国传媒大学。2012-2014 加州大学伯克利分校新闻研究生院纪录片专业,2014~2016 哈佛大学担任访问学者,曾任旧金山州立大学、堪萨斯大学纪录片课程讲师。两次登顶珠峰,是首位从珠峰南北坡分别登顶的中国制片人。两项大世界基尼斯纪录创造者和保持者;美国亚洲协会“绿色中国”纪录电影节联合创始人;阿拉善生态协会资深会员;深圳红树林湿地保护基金会联合发起人。美国圣丹斯电影节评委会大奖、台湾金马奖纪录片The Chinese Mayor 监制;捷克电影节开幕影片、美国USC 纪录片DNA Dreams 联合制片人;美国休斯敦电影节雷米金奖纪录片《遵道》出品人、制片人;电视连续剧《大宅门》副导演。著有《王石说》上下册、《移民与海》上下册、《深圳记忆》、《滨海深圳》、《褚时健说》、《哈佛中国人》等。

目录

目录Contents

序言

002 哈佛中国人 / 王石

004 哈佛场域 / 许知远

006 我认识的洪海 / 肖全

聆听哈佛

003 王石:哈佛让我如获新生

013 汤和松:“妇科男大夫”

015 唐宁:穷人有信用、信用有价值

017 徐小平:永不停息的追梦人

023 俞敏洪:投势,投事,投人

025 郁亮:管理,从自己开始

029 毛大庆:大众创业,万众创新

031 祁斌:“资本市场” 论

033 骆家辉:严谨的驻华大使

035 莫言:讲故事的人

037 余华:正负总是同时出现

043 欧阳江河:拒绝交流的诗歌

045 李娟:20 世纪最后的散文

047 梁鸿:作家的终极对象是自己

051 颜歌:文学的永恒

053 杨紫烨:人生不该标签化

055 贺延光:一图胜千言

057 刘晓庆:人生不怕从头再来

059 Lincoln C.Chen:与慈善为伍

061 杨东平:教育“三化”的思考

063 普鸣:传道,授业,解惑者

梦想哈佛

067 尹禺然:2016 派会是什么

071 倪珮芸:凡事取乎其上

073 秦宇熙:工地经历让我心静

075 徐姗姗:追求高效人生

077 徐云飞:在逆境中翱翔

081 喻晓:公益与资本结合

085 贾晓童:清楚自己不想要什么

089 魏沛然:已在路上

093 洪玉洁:T 型人才的设计

095 任祎:坚持自己

099 高远:幸福结局

107 曹嫄:追寻梦想,逆风飞翔

111 殷珺:探索宇宙暗物质

115 戴华伟郎:活在当下,不以物喜不以己悲

121 孙雨朦与孙雨彤:90 后个性姐妹花

129 蔡毅:从细节中发现价值

135 何江:我比其他人要好奇一点

141 何立:认识自己的路

143 Maggie:罗德岛家乡

145 蔡师傅:平凡人的不平凡活法

147 孙玉红:学会为他人付出

探索哈佛

153 丛乐:让基因编写成为世界话题

155 杨志勇:把事情做到极致

161 周胡峰和高高:家庭与学术的平衡

167 关成贺:规划人生

173 韩璧丞:脑控万物

183 戎子钦:专注智能算法

185 张安琪:让材料长成我想要的样子

187 杨欣玫:对社会的贡献是人生的意义

191 苏雅青:活体实验的动物对人类贡献很大

193 乔杨:成长就是不断增值的过程

203 崔璨:人生,跳出黑白才有颜色

211 张翠梅:跨界思考,教育为本

对话哈佛

215 王石:绝对真相

221 王浩然:诺华制药领衔科学家

225 卫明:迪士尼的学问

227 张璐:创投圈华人史上最高荣誉获得者

229 袁越:创新梦工场

231 卢阳:打造幸福的办公生活

233 艾诚:为你而问

237 王德源:律诗写得不错的投资人

239 陈川水:改变独立个体

241 刘小钢:做公益是我最快乐的时候

243 苏奇:找对的人

245 李琛:创业社会的领英

247 王开元:做有胆色的投资者

249 沈文馨:创作不一样的视频

253 张晋元:自由人生

259 刘圣:生活是一场冒险

261 高星:专注的心灵,互补的灵魂

267 覃叩:随心而行

273 周谢韶蔚:和自己对话

275 魏天天:持续地寻找自己

277 柳茜:坚持梦想 付诸实践

279 李榕南:追寻真理的执着者

281 毛毅翔:数学改变我,也会改变世界

283 赵清:创造别人的幸福感

289 孙陆:尝试无限可能

291 何熙昱锦:推理让人着迷

293 俞晓牧:你不知道你不知道什么

295 赵行:解决一个小问题也是有意义的

299 万之缓:百折不挠

301 陆昊辰:自省而后奋进

感悟哈佛

305 王石:一路感恩,遵道而行

317 许知远:创业改变了我

321 徐少春:诗人企业家

323 刘欣诺:诚智相伴

329 杨鹏:华大基因的狂想

333 徐敬眉:深潜人生

335 陈劲松:世界上最会卖房子的人

339 李成才:拍摄有中国气息的纪录片

341 程辽:禅与人生

343 张锋:订制DNA

345 吕瑛英:用设计让城市 ”升温“

347 荣蔚:好奇和尝试

349 胡耀敏:医改的难点

351 梁东:从观众出发

355 周宇鸣:宝洁终身成就奖获得者

357 洪海:感恩哈佛

跋

精彩书摘

王石:哈佛让我如获新生

王石,万科企业股份有限公司创始人、万科集团董事会名誉主席、万科公益基金会主席、中国房地产协会常务理事、中国房地产协会城市住宅开发委员会副主任委员、深圳市房地产协会副会长、深圳市总商会副会长、首届Deep Dive 企业家训练营“营长”、亚洲赛艇协会主席。

王石谈哈佛与剑桥的区别

“别人总是问我剑桥和哈佛有什么区别,其实我一直没想好怎么表达,所以两年了,回哈佛我都很犹豫。现在我知道怎么说了,哈佛,让我如获新生;剑桥,让我如沐春风。”王石在哈佛校园里边走边说。这次他来,是专程为了看望Deep Dive 学员,明天在哈佛WeldBoathouse,集训两周的学员将会有一场赛艇友谊赛,他是总裁判。

王石在西雅图“深圳日”国际低碳城论坛上发言

“‘互联网+’还是‘+ 互联网’,这是个问题。‘互联网+’的意思是以互联网为主体,用互联网代替传统行业,把一切吃下去。‘+ 互联网’是什么?是指传统行业要用上互联网这个工具,如果不用,你不是被‘互联网+’淘汰掉的,而是被‘+ 互联网’淘汰掉的。”王石在“深圳日”国际低碳城论坛上说。

徐小平:永不停息的追梦人

“The best way to protect your idea is move faster.”

(保护你想法的最好方法是先人一步。)

“写《中国合伙人》的本子只用了三个月,三万字,因为那是百分之百真实的故事。实现理想的要素有三点:行动,行动,行动。机遇就是今天你看他是risk(危险),明天你会regret(后悔)的东西。想要知道梨子的味道,咬一口不就知道了么?”

——2014 年11 月21 日在哈佛

徐小平,新东方创始人,真格基金负责人。曾任新东方教育科技集团董事、新东方文化发展研究院院长。他是电影《中国合伙人》主角之一的人物原型。

他坐着一辆儿童玩具汽车进入晚会现场。人们把他带来的欢乐归类为“平叔Style”。他把天使投资看做是他的青年导师生涯的延续,被称为最受尊敬的天使投资人。他说“科学是三轨的,发现、创新、创业制造。如果没有制造业的话,那么屠呦呦教授的青蒿素依然不能让人类获益。幸运的是,它最终被生产成了人人可用的药物。但不幸的是,制成药品的不是中国公司,而是外国公司,那时中国自己的企业家在哪里?”

补:“那个时候他们(中国企业家)在沉睡。这就是我期待2005委员会这个论坛要达到的效果(唤醒中国企业家)。”

——2016 年1 月11 日

“I got it !”,试着划了几桨之后,他终于找到了节奏和用力的方式,开始划着赛艇在康河上一桨一桨地舒展。虽然还偶有别桨,但都没关系,因为他已觉得,“终于体验到乐趣了,赛艇确实很有魅力。”这是一次为欧美同学会2005 委员会专门组织的Deep Dive Open 剑桥大学营。他担任队长,当给赛艇队起名字和定口号的时候,他脱口而出“就叫Shark 鲨鱼吧,Shark! Shark! 水上无敌!”他是,徐小平。

——2017 年4 月9 日

他觉得王石对徐志摩的诗的解读很独特。徐志摩的著名诗句“……悄悄的我走了,正如我悄悄的来……”,王石先生的解读是:“这是一种文化人的心虚。”因为徐志摩来剑桥时,中国人虽然在剑桥的学术界比较活跃,但是对英国主流社会活动的参与却很少。虽然赛艇起源于剑桥大学,是学生们最为重要和活跃的运动之一,但是在当时,很少看到中国人甚至亚洲人划赛艇。也因此,让当时的剑桥中国人缺失了一份文化自信。

补:中国人在康河划赛艇具有划时代的意义。赛艇不仅仅是一项运动,更是沟通东西方文明的工具,是建立中国学子文化自信的手段…几天的赛艇训练和名师讲堂下来,徐小平说:“我一生的工作就是写作、演讲、咨询,总是在‘输出’,这次,Deep Dive剑桥训练营给我输入了能量。”

余华:正负总是同时出现

“中国改革开放30 年,年年好像都有很多问题,这不是年年都过来了吗?小国家环境单一,人口少,一个问题就能致命。中国大,很多问题负负得正,问题太多也就不怕问题了。现在在慢慢写,写一个新的小说。要看反应效果,因为任何东西不可能都只有正面的,肯定还有负面的,负面的结果出来以后,你要去思考如何克服。正负总是同时出现,这是好事。如果只是正面的话反而可怕,将来会有大问题的。”

——2016 年5 月14 日在哈佛

余华,中国当代著名作家 ,中国先锋派小说的代表人。成名作《十八岁出门远行》。代表作品《兄弟》《许三观卖血记》《活着》《在细雨中呼喊》等。其中《活着》和《许三观卖血记》同时入选百位批评家和文学编辑评选的“二十世纪九十年代最有影响的十部作品”。《兄弟》被瑞士《时报》评选为2000 年至2010 年全球最重要的15 部小说之一。

“莫言获奖,就是四个字,实至名归。其实获奖前他的能力就是业内公认的。有趣的是,他获奖以后,骂他的人反倒是多了。出多大的名,就要顶多大的压力,一正一反,就是这样。”

“‘虚构’是一种角度,我在寻找一个角度,用这个角度来看我认为更加真实的东西。无论是艺术家也好,作家也好,科学家也好,穷其毕生经验,追求什么?不就是追求一个真实吗?有时候虚构的东西可能比那个真实还要真实。”

“今天我花了一小时,在微信上看了几十篇关于魏则西的文章,基本上对这个事情的来龙去脉了解了一个大概。这个工具太好了!现在理论类的书看得少了,纪录片看得蛮多的,但拍个纪录片太难了,耗费时间之长。好的纪录片是耗费多少年,一点一滴地拍,太不容易了。”

——2016 年5 月14 日在哈佛

“山东的疫苗事件出来以后,有部门去检测疫苗,检测完了结果还是符合标准的。很多人都不信,我相信,为什么呢?我绝对相信中国人做假疫苗都做得跟真的一样。因为现在做假的水平之高,登峰造极。造假的能力,有用错的地方,也有用对的地方,需要引导。中国这个社会什么毛病都有,全世界现在的、过去的、将来的毛病,中国都已经有了。也正因为这样,反而什么毛病他都不再怕了!”

“我最喜欢自己的哪部作品?当然是《兄弟》啊,因为骂的人多嘛。在中国,你不要相信一面之词,不要非黑即白。很多事情都是这样的。”

——2016 年5 月16 日在哈佛

用户评价

这本书,嗯,拿到手的时候其实挺意外的。封面设计得还挺简洁大方的,那种素雅的风格,总觉得会有点分量。翻开扉页,一股淡淡的油墨香,现在这样的书不多了。我是在一个雨天的下午开始看的,窗外雨声淅沥,屋内安安静静,捧着这本书,感觉整个世界都慢了下来。最开始吸引我的,是作者那种娓娓道来的叙事方式,好像一位老朋友在絮絮叨叨地讲着一些陈年旧事,又带着点距离感,让你既能感受到真切的情感,又不会觉得过于侵入。书中的一些细节描写,比如某个场景的光线,人物的一个微表情,都处理得特别细腻,有时候你会突然觉得,啊,原来是这样,或者,我好像也经历过类似的感觉。它不是那种让你一口气读完然后拍案叫绝的书,更像是一杯温水,缓缓地滋润你的心田,让你在不经意间,对某些人和事有了新的理解。我特别喜欢它在描绘人物心理的那部分,那种不露痕迹的刻画,让你仿佛能看到人物内心的波澜壮阔,尽管表面上可能风平浪静。有时候,我会停下来,合上书,望着窗外,回味刚才读到的某句话,脑海中会浮现出一些画面,一些很久以前的记忆,就这么被勾起来了。

评分这本书带给我的感受,是一种意料之外的惊喜。我本来以为会是一本比较严肃、有些沉重的作品,但读起来却意外地轻松,又带着一丝淡淡的忧伤。作者的文笔非常流畅,仿佛一条小溪,缓缓地在你眼前流淌。很多段落,我都忍不住会多读几遍,因为它那种不经意间流露出的智慧和洞察力,总能让我眼前一亮。我特别喜欢书中对人性的探讨,那种剖析得入木三分,却又不带任何评判的态度,让你在阅读的过程中,不断反思自己。比如,书中对一些人物行为的描写,看似简单,但背后却蕴含着复杂的心理动机,作者用一种非常巧妙的方式把它展现出来,让你不由自主地去理解,去共情。我印象最深刻的是,在一个描写人物内心挣扎的段落,那种无声的呐喊,那种矛盾的纠结,被作者写得太真实了,我仿佛能感受到那种窒息般的压抑。读完之后,我并没有立刻去想情节,而是会去回味那些触动我的句子,那些让我产生共鸣的瞬间,它们像一颗颗珍珠,散落在我的脑海中,闪闪发光。

评分说实话,当初是被书名吸引的。那种有点古典又带着些许神秘感的组合,让人忍不住想知道里面究竟藏着什么故事。拿到书后,我最先关注的是它的排版和字体,这点非常重要,直接影响阅读体验。这本书在这方面做得相当不错,字体大小适中,行间距也恰到好处,长时间阅读也不会觉得眼睛疲劳。内容上,我发现作者对细节的把握非常到位,即便是最微小的事件,也能被他/她描绘得有声有色,仿佛带我置身其中。比如,书中对某个年代的街景的描写,那种嘈杂的人声、车马的喧嚣、店铺的吆喝,一下子就把我拉回了那个时空。而且,作者的语言很有特色,不堆砌华丽的辞藻,但字字句句都带着力量,能够精准地传达出情感和意境。我尤其欣赏的是,它在处理人物关系时,那种分寸感拿捏得极好,没有刻意去制造戏剧冲突,但人物之间的情感纠葛,那种微妙的变化,却被展现得淋漓尽致,让人读来不禁感叹人世间的复杂与微妙。我会在通勤的路上读,也会在睡前读,总能在其中找到一些触动我内心深处的东西,一些关于生活、关于人性的思考。

评分这本书给我的感觉,就像在一家安静的书店里,偶然遇到一本老旧的书。封面或许不那么光鲜,但当你翻开它,就会被里面沉淀下来的时光和故事所吸引。作者的语言有一种独特的韵味,不疾不徐,像是在低语,又像是在讲述一个古老的传说。我尤其喜欢它对于情感的描绘,那种克制而又深沉的情感,不张扬,却能直击人心。在阅读的过程中,我常常会想起一些自己的经历,一些被遗忘的感受,仿佛这本书就是一把钥匙,打开了我内心深处的某个角落。它没有惊心动魄的情节,也没有跌宕起伏的转折,但那种娓娓道来的叙述,却有着强大的吸引力,让你沉浸其中,久久不能自拔。我喜欢它那种对人物内心世界的挖掘,那种深入骨髓的洞察,让你不仅仅看到表面的行为,更能理解行为背后的动机和挣扎。这本书,更像是一种陪伴,一种在寂静的时光里,与自己对话的契机。

评分拿到这本书的那天,天气正好,阳光透过窗户洒进来,暖暖的。我随手翻开,就被那种文字的质感吸引住了。它不是那种华丽辞藻的堆砌,而是像经过精心打磨的玉石,温润而有光泽。作者的叙事节奏掌握得非常好,有张有弛,让人读起来一点都不觉得枯燥。尤其是一些人物的对话,写得特别有意思,每个人物都有自己的说话方式,而且很多对话都暗藏玄机,读的时候需要细细品味。我喜欢它对细节的描绘,那种不动声色的观察,比如一个眼神,一个动作,都能传递出很多信息。有时候,我会觉得作者就像一个隐匿在幕后的观察者,静静地看着发生的一切,然后用最精炼的语言把它们呈现出来。这本书带给我的,不只是一个故事,更是一种对生活、对人性的理解。它让我开始思考,我们身边的许多事情,究竟是怎样的。我会把它放在床头,每天睡前读上几页,然后带着一些思考入睡,感觉特别充实。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![1962-1991 私人文学史 [Le dernier des métiers. Entretiens (1962-1991)] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12350546/5b05196fN8a40aeb1.jpg)

![贝克特全集 16:等待戈多 [En attendant godot] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12350592/5afa4067N2ca50d26.jpg)