具体描述

编辑推荐

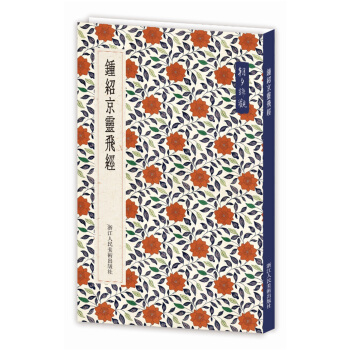

适读人群 :书法、篆刻爱好者对于书法爱好者来说,平时出门在外,想带一本经典的书法作品,方便学习、欣赏,却苦于开本太大,携带不便的烦恼应该都有遇到过。《朝夕谛观》是一套汇集历代书法精品的小丛书,内容经典,配有释文,开本也小巧雅致,口袋、书包、公文包等都是适合它们“藏身”的好去处,实乃出差、旅行、居家好伙伴。

内容简介

“朝夕谛观”语出姜夔《续书谱·临摹》:“唯初学者不得不摹,亦以节度其手,易于成就。皆须是古人名笔,置之几案,悬之座右,朝夕谛观,思其用笔之理,然后可以摹临。”此处的“朝夕谛观”指读帖。为此,我们特组织编撰了这套小巧雅致、方便携带的《朝夕谛观》小丛书,读者贤达若时时读之察之,必能日有所思,日有所进。为便于读者更好地赏玩,每册碑帖前还概述了作品的基本情况与艺术特色,碑帖后另附集评及名家相关论述。本册钟绍京《灵飞经》即是其中一种。作者简介

艺文类聚金石书画馆是浙江人民美术出版社艺文类聚部门所设置的一个与书法、绘画、篆刻等相关的策划、编撰小组,是艺文类聚品牌的一部分。精彩书评

集评其(紹京)字畫妍媚,遒勁有法,誠少與為比。(宋曾鞏《襄州徧學寺禪院碑》)《靈飛六甲經》一卷,唐開元間書。當時名能書者,莫若李泰和、徐季海,然皆變習行體,獨鍾紹京守鍾王舊法。余嘗見《愛州刺史碑》《黄庭經》,無毫髮違越。至開元間,從貶所入朝,一時字畫,皆出其手。此卷沉著遒正,知非經生輩可到,審定為紹京無疑。(元袁桷《題唐玉真公主六甲經》)

此卷有宋徽宗標題及「大觀」「政和」小璽,内諱字如「泯」「泄」二字,皆缺其偏,不止「世」「民」二字避諱已也。開元時經生皆仿褚河南,此獨宗右軍《黄庭》,袁清容定為鍾紹京,亦以宋思陵於經生書不收入内府,而書家品韻可望而知耳。又觀點定訛字,似為進呈揀本,當時夜光抵鵲,屑越太甚。余獲此卷,則如窶人解衣珠矣,書以志幸!(明董其昌《靈飛經》跋)……

精彩书摘

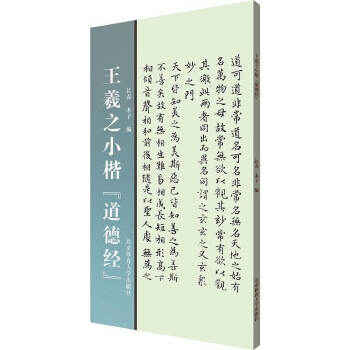

概述《靈飛經》又名《靈飛六甲經》,今《道藏》中有《上清瓊宫靈飛六甲左右上符》及《上清瓊宫靈飛六甲籙》二書,合稱《靈飛經》。卷上未見作者名款,署「開元二十六年(七三八)二月」年款。現行的版本有渤海摹刻本與望雲摹刻本,以及紙本墨跡四十三行。據啟功先生考證,《靈飛經》在明代晚期發現,曾由董其昌收藏,後來海寧陳元瑞借出摹刻上石,但中間脱漏了十二行,陳元瑞歸還董其昌時又扣留了四十三行,清嘉慶年間喜善人謝恭銘獲取陳元瑞所扣留的四十三行墨跡,刻入《望雲樓帖》。這四十三行清末流傳到常熟翁同龢處,現藏紐約大都會藝術博物館。《靈飛經》未署名款,關於作者有兩種説法:一云鍾紹京,一云唐代經生。元代袁桷、明代董其昌以為鍾紹京書,清代王澍、錢泳則以為唐經生書寫。純粹從書法的角度來看,《靈飛經》與鍾紹京名下的《升仙太子碑陰》與《轉輪王經》的風格極為相似。或有學者多置疑開元二十六年鍾紹京已八十高齡,何以能寫出如此精到的小楷,此純為以己度人,試想文徵明八十九歲高齡時尚能書寫精到至極的《四山五十詠》。此外,《靈飛經》雖是經體書法,但寫經體的習氣很少,用筆、結構與體勢接近褚遂良一路,受到較多唐代流行書風的影響,可見作者應該不是弘文館的職業經生,而是一位具有極高藝術水準的書家。因此,我們認為鍾紹京係《靈飛經》書者當無誤。鍾紹京是鍾繇十世孫,生卒年月不詳。他繼承了家學淵源,以書法著名於世,尤工小楷。當時人稱紹京為「小鍾」,鍾繇為「大鍾」。鍾紹京曾經做過司農録事、中書令,後以善書直鳳閣,被封為越國公,享年八十餘。歷來對其評價很高。宋代曾鞏《元豐類稿》説他「紹京字畫妍媚,遒勁有法」,米芾《書史》稱鍾紹京書「筆勢圓勁」。明董其昌説紹京「筆法精妙」。清包世臣《藝舟雙楫》評價「紹京如新鶯矜百囀之聲」,葉昌熾《語石》認為「紹京與薛少保齊名,開元初書家第一」。

《靈飛經》作為鍾紹京的代表作品,是為了科舉考試而作的。其書法有以下幾個特點:一是用筆精妙。筆法於嚴謹中求俊朗,字跡風格和《磚塔銘》一派非常相近,但筆鋒飛動,墨彩奕奕,遠非石刻所能媲美。露鋒順入居多,提按從容不迫,轉折頓挫均非常到位,流暢中求穩健,輕而不浮,重而不滯,給人以雍容瀟灑、神采秀麗之感。二是結體方正。一絲不苟,字體端正,均匀平正,結構精巧,從頭到尾無一筆鬆懈,字形稍扁,誇張長横筆或捺脚或折鉤等作主筆,方正中見秀逸,看上去特别穩當,舒暢自然。三是章法一體。平正的筆畫和字體構成十分連貫的行氣中軸線,使每行的氣勢十分通貫,行距整齊劃一,每行字數大致趨同,充分體現了作者把握疏密縱斂的章法技巧。總體而言,《靈飛經》秀美中有古趣的風格,舒展中有團聚的結體,平易中有變化的用筆,已把唐人小楷書法的特色表達無餘,代表了唐代小楷書法的最高成就。

《靈飛經》對於元代趙孟頫、明代文徵明和董其昌、當代啟功等書法名家都有著重要影響。明代晚期翻刻入《望雲樓帖》《滋蕙堂帖》和《渤海藏真》叢帖後,由於影印技術尚未出現,《靈飛經》的翻刻拓本得以廣泛傳播,對於清代書家影響極大,清代館閣卷折吸取《靈飛》刻本的書風,使清朝數百年的文人墨客、學生士子心追手摹,争相仿效。

前言/序言

前言“朝夕諦觀”一詞語出宋姜夔《續書譜·臨摹》,白石以為:“唯初學者不得不摹,亦以節度其手,易於成就。皆須是古人名筆,置之几案,懸之座右,朝夕諦觀,思其用筆之理,然後可以摹臨。”姜夔此處“朝夕諦觀”指讀帖。

所謂讀帖,按照鄧散木先生在《怎樣臨帖》的説法,“不是為了認字、記詞而高聲朗讀,實際上就是要多看,多與帖裏的字打交道”。讀帖是臨帖的前提,認真地讀帖能加深對筆法、章法、筆勢、筆意的理解。時間長了,必然在頭腦中形成印象,自然而然見諸筆端。

歷代書家均極重視讀帖。《新唐書》記載,歐陽詢“嘗行見索靖所書碑,觀之。去數步復反,及疲,乃布坐,至宿其旁三日”。宋黄庭堅《論書》云:“古人學書不盡臨摹,張古人書於壁間,觀之入神,則下筆時隨人意。”明豐坊《書訣》亦云:“學書者,既知用筆之訣,尤須博觀古帖,於結構布置,行間疏密,照應起伏,正變巧拙,無不默識於心,務使下筆之際,無一點一畫,不自法帖中來,然後能成家數。”明潘之淙《書法離鉤》云:“取古人之書而熟觀之,閉目而索之,心中若有成字,然後舉筆而追之,字成而以相較,始得其二三,既得四五,然後多書以極其量,自將去古人不遠矣。”清包世臣《藝舟雙楫》云:“擬進一分,則察亦進一分,先能察而後能擬,擬既精而察益精。”沈尹默先生《書法論叢》談讀帖的經驗説:“把身邊携帶著的米老七帖照片,時時把玩。對於帖中‘惜無索靖真跡,觀其下筆處’一語,若有領悟。就是他不説用筆,而説下筆,這一‘下’字,很有分寸。我就依照他的指示,去看他七帖中所有的字,每一個下筆處,都注意到,始恍然大悟,這就是從來所説的用筆之法。非如此,筆鋒就不能夠中;非如此,牽絲就不容易對頭,筆勢往來就不合。明白了這個道理,去著手隨意遍臨歷代名家法書,細心地求其所同,發現了所同者,恰恰是下筆皆如此,這就是中鋒。不可不從同,其他皆不妨存異。”由古人今人的切身體驗不難發現,讀帖于寫好字非常重要,它既鍛煉人的眼力,也鍛煉人的心力,平時多讀帖,多用心,對于書寫大有裨益。

讀帖的第一步是熟悉書法的形質和細節,也就是認真細緻地解讀、體會每一點、每一畫的細微之處;第二步則是在通篇字跡的曲直剛柔、陰陽疏密、錯落奇正、擒縱收放中,領會書法的意趣與境界,進而增進我們的藝術品鑒能力,提高審美修養。我們在朝夕諦觀中旁參相關書史、書論和書品,久而久之,便會對書法珍品的氣韻、格調、風神、意境等有更為深切的體悟。為此,我們特别組織編撰了這套小叢書,讀者賢達時時讀之察之,必能日有所思,日有所進。

為使讀者更好地賞玩,特于碑帖前概述作品基本情況與藝術特色,碑帖後附集評及名家相關論述等。希望“朝夕諦觀”有助於大家在讀帖、賞文中更好地領會書法之妙,獲得美的享受。

用户评价

老实说,我一开始对这种题材并不是特别感冒,但朋友极力推荐,说一定要试试看。翻开第一页,就被那种扑面而来的“气场”给镇住了。作者的知识储备量是毋庸置疑的,他引经据典的功力让人叹为观止,但更难得的是,他能将那些深奥的学问用一种近乎诗意的语言娓娓道来,让外行人也能领略到其中的趣味。读这本书的过程,就像是进行一场智力上的探险,每当你以为自己要迷失方向时,总会有那么一句话,像灯塔一样为你指引方向。对于那些喜欢在阅读中寻求知识增益的读者来说,这无疑是一份珍贵的礼物。它不仅仅是文字的堆砌,更像是一座知识的殿堂,等待着有心人去探索。

评分这本读物给我的触动非常深,它不是那种快餐式的阅读体验,而是需要沉下心来,一点一滴去消化的。作者的叙事方式很独特,他似乎很擅长在看似松散的叙述中,巧妙地埋下伏笔,引导读者去思考更深层次的问题。我常常在想,他是如何做到在讲述一个故事的同时,还能将哲学的思辨融入其中,而且不让人感到突兀。语言风格多变,时而如清风拂面般舒缓,时而又如山洪爆发般激荡人心,这种节奏的掌控力着实令人佩服。每读完一个章节,我都会合上书本,闭目凝神,让那些文字在脑海中回响。它更像是一面镜子,映照出我内心深处的一些困惑与期待,引发了我对自身处境更深层次的审视。

评分这本书的结构安排堪称一绝,犹如精密的钟表机械,每一个零件都紧密相扣,缺一不可。我特别欣赏作者在章节过渡时的处理手法,往往在两个看似不相干的叙述段落之间,存在着一种微妙的、需要细心体察的内在联系。这种“留白”的艺术,使得读者拥有了极大的想象和解读空间,每个人都能从中读出属于自己的感悟。从文学性上讲,它的想象力极为丰富,常常能构建出一些宏大而又精妙的场景,让人仿佛身临其境。它成功地打破了传统叙事的窠臼,提供了一种全新的阅读体验。看完后,我会忍不住向身边的人大力推荐,并和他们热烈讨论其中那些令人拍案叫绝的构思。

评分很久没有读到这样能让人感到“充实”的书了。这里的充实,不是指信息量的堆砌,而是指精神层面的满足感。作者的文字有一种魔力,能将世间万物的运转规律,用一种既宏观又微观的视角展现出来。读起来,你能感受到一种时间流逝的不可逆转和生命存在的永恒性之间的辩证关系。特别是关于“选择”与“必然”的论述,写得极其深刻,让人在佩服其逻辑严密性的同时,也被其洞察人性的精准所折服。这本书的价值在于,它提供的不仅仅是一个故事或一套理论,而是一套观察世界、理解自我的新方法论。它值得被反复阅读,因为每次重温,都会有新的感悟浮现,就像从不同的角度去审视同一块晶体,总能发现新的切面和光泽。

评分这本书的装帧设计简直让人爱不释手,封面那种细腻的肌理感,搭配着古朴的字体,初见时便觉其内涵不凡。我特别喜欢它在细节上的处理,比如书页边缘的微微泛黄,仿佛穿越了时光,让人在翻阅时仿佛能触摸到历史的温度。内容上,作者的文笔极其典雅,字里行间流淌着一种沉静而有力量的美感。他似乎对事物的观察入微,能将那些看似寻常的景象描绘得淋漓尽致,让人在阅读时忍不住停下来,细细品味那种意境。尤其是在描写那种历史的厚重感时,文字的密度恰到好处,既不显得晦涩难懂,又能让人感受到深厚的底蕴。读完后,会有一种意犹未尽的感觉,仿佛刚刚经历了一场心灵的洗礼,很适合在静谧的午后,泡上一杯清茶,慢慢享用。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有