具体描述

产品特色

编辑推荐

优选版本 精准还原

汇聚极具代表性的名家名碑。优选各大机构馆藏珍品。首辑收入宋拓12种。原色、原大、原貌呈现。完整保留序、跋、题签。

欣赏 指导 精编 精校

组织高校书法专家进行书法欣赏与临习指导。标点释文,精审精校,帮助读者结合文本品味书法。

内容简介

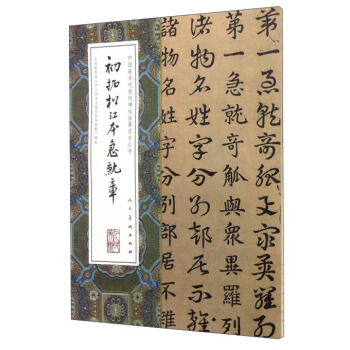

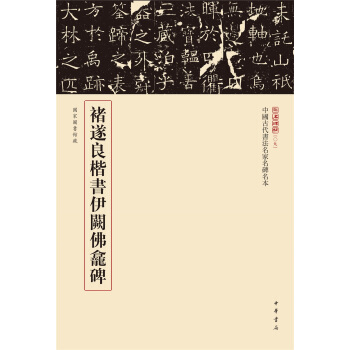

《伊阙佛龛碑》亦称《三龛记》《龙门三龛碑》,额篆书题“伊阙佛龛之碑”。唐贞观十五年(六四一)十一月,刻于河南省洛阳龙门石窟壁宾阳洞内。为节省费用,磨去北魏所雕的宾阳中洞的造窟碑重新雕刻而成。现存三十二行,行五十一字,计一千六百余字。

唐太宗时宫中掌管诏令的中书侍郎岑文本撰写碑文。岑文本(五九五—六四五),字景仁,邓州棘阳(今河南新野)人,以文墨官至宰相。碑文用骈文,对仗工整,全篇一气呵成,文采斐然,堪称岑文本的代表作。褚遂良(五九六—六五八),字登善,钱塘(今浙江杭州)人,人称褚河南。他博涉文史,工隶楷,初学虞世南,后取法王羲之,为“初唐四大家”之一。此碑为摩崖刻石,字体清秀端庄,宽博古质,笔力挺劲,气韵广博,是早期褚书代表作,也是现存褚书字体极大的碑刻。

碑文文学艺术价值突出,记述了唐太宗第四子魏王李泰为其母长孙皇后死后做功德等事迹。全文不仅造句工整,辞风华丽,而且书法潇洒,被称为文辞家和书法家的“天合之作”。

传世拓本为国家图书馆藏明代何良俊清森阁旧藏宋拓本,亦为本次出版所据。拓工精致、字口如新,比《金石萃编》所载犹多五十余字。尾有何元朗、毕泷、张效彬、沈志达、赵烈文等题跋,钤“静逸庵书画印”“蓉初珍藏”“清森阁书画记”“元和顾子山秘籍之印”等近三十方印。历经清代毕泷、沈志达、费念慈等人递藏。

内页插图

前言/序言

碑帖是“碑”与“帖”的合称。“碑”包括庙碑、墓志、造像、摩崖等数十种,是记述历史人物事件的石刻文字之总称“中国碑文化源远流长,早在《仪礼`聘礼》中便有“东面,北上,上当碑,南陈”的记载。从古至今,碑由最初宗庙祭祀时拴系牲口等单一功用,发展为“凡事皆可立碑”的繁盛局面。“帖”原指前人书写在纸、绢上的墨迹,后范围逐渐扩大,凡是古人所写包括诗文、简札、书信等墨迹,以及被后人刻于石、木之上,以便欣赏、临习和传播者,皆可视为“帖”之属。随着石刻传拓技术的发明普及,用纸、墨和传拓工具将碑帖上的文字与图画拓印下来所得“拓本”,谓之“碑帖拓片”,简称“碑帖”。

从秦篆《蝉山碑》到唐楷《多宝塔碑》,碑帖直观生动地展现了中国书法艺术的演化轨迹和内在神韵。碑帖亦反映了中国古代社会政治、经济、文化、军事、外交、宗教等方面信息,具有证史、考史和补史之价值。碑帖这种特殊的文献,历来被视马中华民族的文化瑰宝。

有鉴于此,中华书局联手北京载道文化,从国家级馆藏碑帖宝库中遴选碑帖经典进行原貌呈现,秉承名家书写、历史名碑、经典藏本的收罗标准,突出碑帖的历史文化价值和书法艺术价值,兼顾版本价值,组织专家进行文字导释,辑为《中国古代书法名家名碑名本》(简称《三名碑帖》)丛书隆重面世。首次出版品种如下:

《九成宫醴泉铭》(李祺旧藏北宋拓本)、《怀仁集王羲之书圣教序》(张应召旧藏北宋拓本)、《神策军碑》(北宋拓孤本)、《大智禅师碑》(国家图书馆藏宋拓宋装割裱本)、《皇甫诞碑》(故宫藏北宋拓本)、《伊阙佛翕碑》(何良俊旧藏宋拓本)、《李思训碑》(北宋精拓本)、《大字麻姑山仙坛记》(沈树镛旧藏宋拓本)、《十七帖》(张伯英藏宋拓本)、《争座位帖》(李国松旧藏宋拓本)、《智永真草千字文》(牛鉴旧藏南宋拓本)、《苏轼醉翁亭记残字》(龚心钊旧藏宋拓本)、《茶录》(潘景郑旧藏宋拓本)、《道德经》(章钰旧藏元拓本)、《孔子庙堂碑》(明代断后初拓本)、《洛神赋十三行》(国家图书馆藏明拓本)、《雁塔圣教序》(梁启超旧藏明拓本)、《多宝塔碑》(端方旧藏明末清初整拓)、《颜氏家庙碑》(龚心钊旧藏明拓本)、《玄秘塔碑》(明拓本)、《峰山碑》(国家图书馆藏整拓)。

金石永寿,纸墨流芳。这套既能满足专业人士考订鉴赏之需,又可为热爱书法的广大读者带来全新阅读体验的《三名碑帖》,希望能发挥碑帖古籍保护与弘扬之双重功能,传绩汉字书法文化,无愧先祖前贤遗珍。

用户评价

我特别关注碑帖的释文和前言部分,这往往是理解碑文背景和书家意图的关键所在。这本选本在注释上的处理非常到位,它没有一味地堆砌生僻的典故,而是精准地解释了那些影响笔法结构和章法布局的关键术语。而且,编者对于碑文的历史背景介绍得深入浅出,让我能更直观地感受到这种楷书在当时的历史语境下的创新之处。比如,对于魏晋南北朝时期不同地域书风的融合与演变,都有独到的见解。这样的导读文字,远非简单的文字抄录,更像是请了一位资深的碑学专家在旁边进行细致的讲解。每次翻阅这些导读,总能获得一些新的启发,比如对某个钩挑的力度变化,或者某个字在不同位置上的处理差异,都能从中找到理论支持,极大地提升了临习的效率和深度。

评分使用体验上,这本书的便携性令人称赞,尽管内容详实,但整体的尺寸设计得相当人性化,无论是放在背包里还是在书桌上铺开,都非常顺手。我喜欢在不同的场景下拿出它进行学习,比如在咖啡馆里对着某个字形进行局部揣摩,或者在博物馆之余对照着临写。这种“随时随地可习”的特点,极大地增强了学习的持续性。而且,由于它的装订设计,即便是大幅展开,也不会有明显的接缝断裂感,使得连贯的篇章结构得以完整呈现,这对于理解通篇的气势连贯性至关重要。总而言之,这不仅仅是一次购买,更像是一次对书法学习资源的长期投资,它带来的不仅仅是技能的提升,更是一种对中国传统文化审美的高质量接触。

评分从技法分析的角度来看,这套书在选取范本时的眼光独到。它不像有些选本那样只关注最广为人知的“精品”,而是巧妙地穿插了一些学习者容易忽略但却至关重要的“过渡性”或“细节性”的结字范例。这种编排思路,极大地帮助我梳理了书法从早期的朴拙到成熟阶段的演变脉络。每一次的临摹,我都尝试去捕捉那些细微的提按变化和中侧锋的转换,而清晰的影印本确实提供了最好的参照物。我发现,仅仅是观察那些点画的起收姿态,就足够让我沉浸其中数个小时。它不仅仅是一本“照着写”的工具书,更像是一部关于“如何观察”的书法教科书,教我如何透过墨迹去感受书写者当下的心境与控笔的微妙之处,这对于提升自身的审美判断力是无价的。

评分这套丛书的整体学术价值和市场定位把握得非常精准。它成功地在“专业性”和“普及性”之间找到了一个绝佳的平衡点。对于初学者而言,清晰的字形结构和标准的版本选择,避免了走弯路;而对于有一定基础的研习者来说,其提供的详尽的考证和版本对比材料,又提供了深入研究的切入点。我尤其欣赏它在保持原貌的同时,对一些模糊不清的笔画进行了合理的推测和标注,这种严谨的治学态度,让使用者可以放心大胆地去模仿和学习,而不用担心会学到讹误的笔法。这种平衡感,使得它不仅适合在书房里静心研习,也适合作为资料随时查阅,体现了编辑团队深厚的学养和对书法学习规律的深刻理解。

评分这部碑帖的装帧实在没得挑剔,光是捧在手里就能感受到那种沉甸甸的历史厚重感。纸张的质地选得极佳,既能清晰地反映出墨色的浓淡干湿,又不容易反光,让人长时间临摹也不会感到视觉疲劳。尤其欣赏的是,编者在版式设计上花了不少心思,每一页的留白都恰到好处,既没有让字帖显得拥挤,也没有因为空白过多而分散注意力。装帧工艺上的细致处理,比如线装的牢固度和书脊的平整度,都显示出出版社对这套丛书的用心良苦。我常常在想,好的载体本身就是对书法艺术的一种尊重,它让学习者在接触作品时,能最大程度地接近原作的气韵和质感。这种对物理呈现的极致追求,无疑为后续的临习打下了坚实的基础,比起那些影印质量粗糙、纸张泛黄的书籍,阅读和使用体验简直是天壤之别,让人心甘情愿地投入到学习之中。

评分内容不错的好书,装帧设计也还好。自提点的服务棒棒的?

评分内容不错的好书,装帧设计也还好。自提点的服务棒棒的?

评分这套书印刷不错,买了一堆,值得推荐!

评分这套书印刷不错,买了一堆,值得推荐!

评分设计精良,印刷精美,内容充实,色彩还原度高。

评分这套书印刷不错,买了一堆,值得推荐!

评分才饮长沙水,又食武昌鱼

评分好书是好书,但这次京东偷懒了,拿个塑料袋一包就送来,书脊有些折

评分内容不错的好书,装帧设计也还好。自提点的服务棒棒的?

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有