具体描述

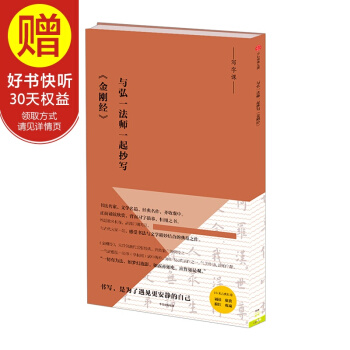

★ 中国文字韵律之美+传统书法线条之美。现代设计,绝对珍藏!

★ 正面高清印刷原作+背面灰色字迹描红。一书多用,尽收囊中!

★ 传统手工装帧、超长拉页、特种艺术纸,极大限度再现大师原作原貌。

★ 与历代名家一起,感受书法与文学精妙结合的典范之作!

买书必读!如何使用此书:

欣赏——

文学名篇、书法佳作,中国文字韵律之美,与中国书法线条之美双重加乘!对于难断句的文辞,在原图上增加了句点;草书附有释文。背面另有原文及编辑导读。高清特种艺术纸印刷,如在博物馆中亲身体会名家原作的震撼之美!

临摹——

印刷精度极高,书法大师笔锋的细节处理、笔力的轻重浓淡,一览无余。七米超长拉页,避免了普通平装字帖在使用时的种种不方便之处,无需镇纸,极为方便。

描红——

背面为浅灰色字迹,可描红使用。毛笔、钢笔、软性笔、便携毛笔……均可。

收藏——

古典经折装帧,每一本都由工人纯手工粘贴而成,装帧难度极大。现代极简设计,洗练优雅,市场罕见!

《金刚经》,大乘佛教的重要经典,流传极广的佛经。

近代佛教高僧弘一法师(李叔同)晚年病中之作。

字体修长,结字寒简,气质朴拙。

“凡所有相,皆是虚妄,若见诸相非相,则见如来。”

“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”

李叔同(1880—1942),字息霜,后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,被后人人尊称为弘一法师。他是中国近现代佛教史上zui杰出的高僧之一,也是文化界公认的通才和奇才,在诗、词、书、画、音乐、戏剧、文学等多个领域,都做出了令人瞩目的创造性发展。

弘一法师的命运充满传奇色彩,他早年积极参与新文化运动,投身教育,并声名日显。中年后剃度出家,潜心戒律,著书说法,以求在修行中渡己渡人。他的一生正如赵朴初先生所评价的那样:“无尽奇珍供世眼,一轮圆月耀天心。

古人深信读诵、抄写、传播《金刚经》的无上功德,从帝王将相、沙弥僧侣,到州官百姓,无不因《金刚经》而心生妙谛。听诵《金刚经》而开悟的六祖慧能也曾说:“此经读诵者无数,称赞者无边,造疏及注解者凡八百余家。”

佛教经文与书法的结合,则是我国源远流长的书法历史中的一种独特现象。古往今来,不知有多少书画界的名家大师,曾在反复抄经中体悟书写佛经的福德,从一遍一遍对经文的抄写当中体悟信仰,进行修行。通过佛家与书法家的共同参修,这种小楷书法得到了艺术上的升华。而写经,也从以实用为目的,逐渐发展成为在中国传统文化中占有重要地位的一门雅致的艺术。

这幅作品写于一九三六年,是弘一法师于病中完成的,也是他晚年的书法代表作之一。全文五千余字,历时十九日完成,然而从头至尾笔画统一,字形一致,没有丝毫不连贯之处,显然是在精神高度集中的状态下写就的。这幅作品字体修长,结字寒简,气质朴拙,正如他自评的那样:“朽人之字所示者,平淡、恬静、冲逸之致也。

用户评价

这本书给我最大的惊喜在于,它成功地架起了一座通往传统美学的桥梁。我过去对传统文化总有一种敬畏感,觉得那些高深的意境离自己很远,难以亲近。但通过这样一种最朴素、最直接的“手抄”方式,我竟然开始理解了那种“一笔不苟,心神合一”的境界。当我对着范字,努力去揣摩每一个撇捺的起笔和收笔时,我仿佛能感受到古人的心境。这不再是冰冷的文字,而是一种带有温度的、需要用身体去体会的艺术表达。我甚至开始注意观察周围环境中的线条和结构,看一棵树的枝丫、看窗棂的几何组合,都多了一层审美的滤镜。这本书像是一个温和的向导,它没有用复杂的理论去说教,而是用最直接的互动方式——让你动手去写,去模仿,去感受——潜移默化地提升了我的审美认知。这种由内而外的变化,是我没有预料到的,也是我最珍视的收获。

评分说实话,我买过不少宣称能“静心”或“修身养性”的书籍或工具,但大多是雷声大雨点小,用不了几次就束之高阁了。但这本字帖,我坚持下来了。关键在于它提供的“节奏感”。抄写经文,本来就讲究一个“慢”字,这本书的结构设置,就是让你不得不慢下来。每一页的布局,都像是在引导你进行一次有仪式感的书写之旅。刚开始,我确实会不耐烦,总想快点完成,结果写出来的字歪七扭八,自己看了都不满意。后来我干脆不再去想“我要写多少”,而是专注于眼前的这一个字、这一笔,感受墨水在纸上洇开的美妙瞬间。这种专注,渐渐地就变成了一种习惯。现在我发现,我白天写字的效率似乎都提高了,因为我学会了如何在信息爆炸的时代里,强迫自己进入这种“单线程”的专注模式。它教会我的,远不止是笔画的结构,更是一种生活态度:慢下来,才能真正看清事物的本质。

评分我是一个对纸张触感很挑剔的人,稍微有点粗糙或者光泽度不合适的纸,写起来都会让我分心。这本书的纸张处理得非常到位,它不是那种光滑到笔尖打滑的纸,而是带有一点点微弱的阻尼感,这种恰到好处的摩擦力,让笔尖的控制力大大增强,尤其是在写到一些精细的转折处时,能明显感觉到书写线条的清晰度和控制感。此外,它的装订方式非常结实,即使我每天都反复翻阅和练习,书本的脊部也丝毫没有松动的迹象,这在经常使用的字帖中是难能可贵的。很多字帖用几次就散架了,但这本书给我的感觉是,它能陪我走过很长一段时间的练习过程。这让我觉得这是一笔非常值得的投资,因为它提供了高质量的物质基础,支撑起了我想要坚持下去的决心。毕竟,好的工具总是能让人更愿意投入时间。

评分这本字帖简直是为我这种“手抖星人”量身定制的!我一直觉得,练习书法不仅仅是写字好看那么简单,更是一种静心的过程。平时工作压力大,晚上回家只想放空大脑,但看书又觉得太费神。自从拿到这本字帖,我找到了一个完美的“解压阀”。它的纸张质量很棒,拿在手里很有分量感,墨迹洇染控制得非常好,即便是用我那支并不算顶尖的钢笔,写起来也流畅顺滑,完全不会有那种纸张吃墨过深影响美观的烦恼。更重要的是,排版设计得特别人性化,留白恰到好处,让人在抄写时既不会感到拥挤,又能保持足够的专注力。我发现,当我把注意力完全集中在笔尖和字体的结构上时,那些白天的琐事和烦恼就真的被“刷”出去了,只剩下呼吸和笔锋的触感。这种沉浸式的体验,比任何冥想App都来得真实和有效。而且,每一行都有清晰的参考字迹,即便是对书法完全没有基础的新手,也能迅速抓住要领,建立起信心。我不是为了成为书法家,我只是想找回一种久违的、踏实的、用自己的双手去创造美好的感觉,这本书完美地满足了我这个朴素的愿望。

评分我得说,从装帧和细节上看,这本书完全体现了中信出版社一贯的高水准。很多人可能会觉得,不就是一本字帖嘛,随便印印就行了,但这本书的用心程度,从翻开它的那一刻就能感受到。封面设计典雅大气,那种低饱和度的色彩搭配,既有传统书卷气,又不失现代简约感,放在书架上都像是一件艺术品。内页的装订工艺也值得称赞,我试着把它完全摊平,它能稳稳地服帖在桌面上,完全不用担心中间部分卷起来会影响到我抄写边缘的字。这对于需要长时间伏案工作的人来说,是一个非常贴心的设计。我特别喜欢它在字体选择和字号上的平衡,选择的字体既保留了传统楷书的韵味,又在易读性上做了优化,不会让人觉得过于刻板或难以模仿。每天晚上,我泡上一壶清茶,点上香薰,摊开这本书,那瞬间,整个世界仿佛都慢了下来。它不仅仅是提供了一个抄写的载体,更像是在邀请我进入一个安静、有秩序的审美空间。这种对“使用体验”的极致追求,让我对作者和出版方的专业精神深感钦佩。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[正版二手] 启功体硬笔书法技法训练—行书 文阿禅著 9787536241404 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19512455925/5a01796aN43cb5525.jpg)