具体描述

编辑推荐

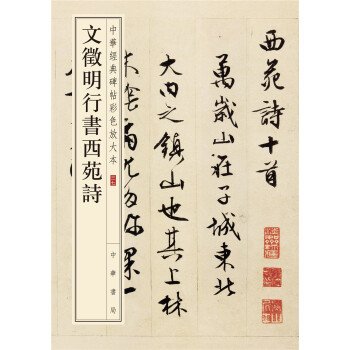

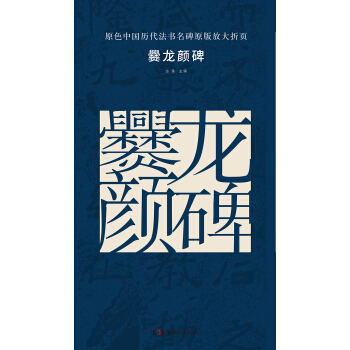

名家主编,形式便利,版本精良,高清放大,印刷精美,绝不反光。内容简介

本系列丛书精选历代常用碑帖范字加以放大,并配以折页的形式,有别于市面上的其他书法类图书,是本社黑白版《中国历代法书名碑原版放大折页》(常销)的彩色升级版。既可用于学校、书法培训中心,也可为书法爱好者自学使用。本册为《爨龙颜碑》。作者简介

古铁,原名胡紫桂,系中国书协第四届书法发展委员会委员、第五届新闻出版委员会委员、文化部青联中国书法篆刻艺术委员会委员、全国“七十年代书家”艺委会委员、湖南省书协副主席。内页插图

精彩书摘

浑朴生动茂密雄强—《爨龙颜碑》艺术风格赏析

王守民

《爨龙颜碑》全称《宋故龙骧将军护镇蛮校尉宁州刺史邛都县侯爨使君之碑》,爨道庆撰文,立于南朝宋孝武帝大明二年(458)九月。此碑原在云南陆良县东南贞元堡斗阁寺大殿内,元李京《云南志略》、明李元阳《云南通志》均有记载。清道光七年(1827)二月,为云贵总督阮元访拓。道光七年(1827),由知州张浩建亭护之。道光八年(1828),阮元子阮福辑成《滇南古金石录》,将此碑收入。该碑现存于当地新修复的大殿内。

此碑高338厘米。上宽135厘米,下宽146厘米,厚25厘米。碑阳24行,行43~45字;碑阴题名3列,上列15行,中列17行,下列16行。碑额呈半圆形,正书6行,行4字,共24字,曰“宋故龙骧将军护镇蛮校尉宁州刺史邛都县侯爨使君之碑”。碑末有清人题跋三则,分别为道光时阮元跋,道光十二年(1832)邱均恩跋;光绪二十八年(1902)杨佩均跋。《爨龙颜碑》有明代拓本,第十三行“昊天”之“昊”字中横不连右石泐痕。另有摹刻本数种。

此碑去晋未远,笔底隶意未脱,品相大朴不雕,似正还欹;结体平中见奇,开阔空灵;格调高旷娴雅,意味疏淡清空。

如果说《嵩高灵庙碑》是隶楷肇始之作的话,那么《爨龙颜碑》便是隶楷书体更进一步的发展。《嵩高灵庙碑》里看不到楷法的逸荡,只有隶书意蕴的漫漶,使之越发朴拙。时人不学之,多是担心自己学力不济,难臻佳妙;而《爨龙颜碑》以楷法为主,参隶意,祛稚拙得灵动,寓奇巧于毫芒。平实中含纳温淳,线条圆转之中,得强弓劲弩之旨。此碑运笔逐渐摆脱了两晋书家的书写程式,追求意境的开阔,首先从结构开始。其起笔变化无常,出人意表;收笔欲收还放,且行且止,深得隐秀之妙。但隶书的笔意并非是此碑最引人注目的,此碑的佳妙之处,是楷书有了自己的风貌,区别于两晋隶书的荒寒萧索。正如清人杨守敬在《平碑记》中说:“正书自《葛祚碑》数字而外,此为最古。

……

用户评价

阅读这套碑帖,我最大的感受是它极大地拓宽了我对书法审美边界的认知。在此之前,我对某些碑刻的理解可能还停留在较为表面的层次,总觉得它们在气韵上似乎缺少了某种柔韧性。然而,当面对这些经过精心放大的原版图样时,才惊觉那份看似拙朴的外表下,蕴藏着何等精妙的结构和磅礴的气势。那些原本被我忽略的转折和提按,在放大后呈现出一种令人震撼的力度感和空间感。我甚至能体会到书丹者在运笔时内心的节奏和力量的分配,那种浑厚而不滞涩,古拙而又灵动的韵味,是单纯临摹字帖很难体会到的深度。它强迫你慢下来,去观察,去分析,去感受,每一次翻阅都是一次对传统法帖精神的重新对话,这对于提升个人的审美层次和临帖的深度,都有着不可估量的帮助。

评分从文献研究的角度来看,这套书的价值是毋庸置疑的。它所提供的的不仅仅是可供临摹的范本,更是一手的视觉资料。我曾试图比对不同时期的拓本研究碑刻在流传过程中的异同,而这套原版放大折页,由于其高度还原的特性,成为了一个极佳的参照点。尤其是那些篇幅宏大、结构复杂的碑刻,其原貌的呈现,极大地简化了我的考证工作。它如同打开了一扇通往历史深处的窗户,让我们得以避开后世传拓可能带来的失真和偏差,直接接触到书丹家最初留下的印记。对于撰写书法史或碑学研究的学者而言,这套资料的收藏价值和实用价值是并重的,它保证了研究的源头可靠性,让我们的论述建立在最坚实的基础之上。

评分对于一个初学者来说,面对这样一套浩瀚且细节密集的碑帖,最初的震撼可能会转化为一丝不知所措。然而,正是这种“过载”的信息量,反而引导我进行更系统性的学习。它不像某些字帖那样被过度简化或“美化”,而是原原本本地展现了碑刻的全部风貌,包括它所处的历史环境和材料的限制所带来的痕迹。我发现,与其急于求成地去模仿那些看似完美的线条,不如先从整体的章法布局入手,感受这种巨碑式书法的气场。随着翻阅次数的增加,我开始能分辨出哪些是刻工的努力,哪些是书丹家的本意,这种层层剥茧的探索过程,比机械地描红学习要有趣得多,也更符合学习中国传统艺术的内在逻辑,它教会了我“看”书法的重要性,而非仅仅是“写”书法。

评分这套书的装帧设计,特别是那个“折页”的设计,不得不提。在实际操作中,这简直是天才之举。许多碑帖为了便于携带或装订,会牺牲大篇幅作品的整体性,阅读起来总感觉断断续续,气韵不连贯。但这种可以完全展开的折页形式,使得整篇巨制得以完整地呈现在面前,其恢宏的气势得以最大程度地保留。我可以清晰地看到一行文字从头至尾的连贯性,感受那种一气呵成的书写动力。这种完整性对于理解书法作品的整体审美至关重要,它让观者和临习者能够把握住作品的“大局观”,避免陷入局部细节的纠缠而遗失了作品的生命力。这种对阅读体验的深度考量,使得这套书在实用性和艺术性上达到了一个极高的平衡点,真正做到了为读者服务。

评分这套书的装帧设计真是让人眼前一亮,那种厚重感和历史的沉淀感扑面而来,光是捧在手里摩挲,就能感受到制作者的用心。纸张的选择非常考究,纹理清晰,色泽自然,即便是初次接触碑帖的读者,也能感受到它在质感上的高级。尤其要提的是,这种原版放大的形式,对于研究者来说简直是福音,那些在原碑上因为岁月侵蚀而模糊不清的细节,通过这样的影印和放大,变得异常清晰可辨。无论是偏旁部首的起笔落笔,还是笔画间的连带关系,甚至是残损处的肌理,都展现得淋漓尽致,这对于我们揣摩古人书写的微妙之处,提供了极大的便利。光影的捕捉也做得相当到位,让人仿佛能看到墨色的干湿浓淡变化,这种沉浸式的体验,是其他普通印刷品无法比拟的。这套书不仅仅是工具书,更像是一件精美的艺术品,放在书架上也是极大的享受。

评分很不错,很好用

评分质量很好,物流很快,活动价格亲民,临习收藏俱佳

评分一个系列必须凑齐,都不可或缺。要认真学习模仿。

评分这一系列,墨迹明显要好于碑刻,总体还不错。

评分太好了 期待已久 性价比很好

评分看着价格合适就赶快下手,等着活动开始好多书都没货了。多花点钱买好书还是值得的。

评分好大,珍藏。.

评分印刷精美,值得购买

评分看着价格合适就赶快下手,等着活动开始好多书都没货了。多花点钱买好书还是值得的。

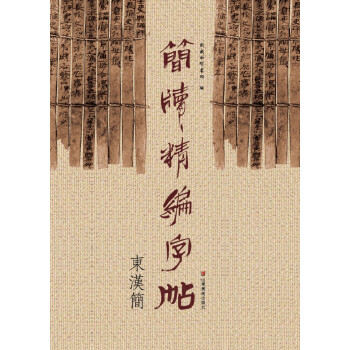

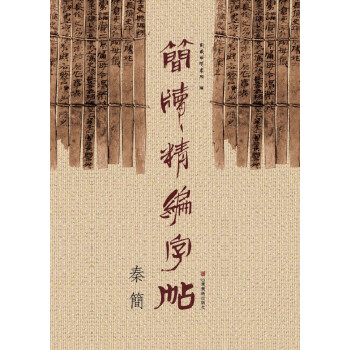

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有