具体描述

产品特色

编辑推荐

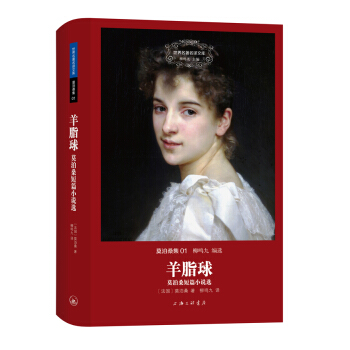

适读人群 :学生,教师,家长,职场人士,一般读者1. 一生获得21次诺贝尔文学奖提名(但终未获奖)×加西亚?马尔克斯喜爱的文学家之一×文学界形容其风格为“格林国度”(Greeneland)

2. 《第十个人》是格林拿手的宗教题材与间谍题材的结合之作

3. 1988年被拍成同名电影,由奥斯卡影帝安东尼?霍普金斯主演

4. 这是一篇被格林数次遗忘的故事,也是较之著名的《第三个人》而言,格林本人更加偏爱的故事

5. 超值附加阅读:电影脚本《吉姆?布拉顿与战犯》×代表作《我们在哈瓦那的人》灵感来源《怪不得谁》

6. 简体中文版单行本首次出版

内容简介

《第十个人》讲述了二战期间,法国律师夏瓦尔被关进监狱,不幸抓阄成为要被处决的十人之一。由于对死亡的恐惧,夏瓦尔用全部财产换得监狱里另一名囚犯詹弗耶替他赴死。战后,失去一切的夏瓦尔回到自己的家园,面对詹弗耶愤怒的妹妹和不知情的母亲,他决定隐瞒自己的身份,成为这个家庭的零杂工……

作者简介

作者简介

格雷厄姆?格林(Graham Greene,1904—1991),英国作家、剧作家、文学评论家。一生获得21次诺贝尔文学奖提名(但终未获奖),被誉为诺贝尔文学奖评选史上的“大输家”。文学界形容其风格为“格林国度”(Greeneland)。他被誉为20世纪严肃、悲观、具有宗教意识的作家,可同时又是讲故事的圣手,是20世纪整个西方世界具有明星效应的大师级作家之一。他的作品探讨了当今世界充满矛盾的政治和道德问题,将通俗文学和严肃文学有机地结合在一起,获得了广泛好评。

译者简介

李军,湖南长沙人,香港中文大学英语文学专业博士,任教于对外经济贸易大学英语学院。

精彩书评

当世小说家里,我佩服的有两位,威廉?福克纳和格雷厄姆?格林。——加西亚?马尔克斯

格林是20世纪人类意识与忧虑的卓越记述者。——威廉?戈尔丁

格林拥有智慧、优雅、个性和故事,以及一种卓越而普世的同情心,这让他永远在世界文学中享有一席之地。——约翰?勒卡雷

这本小说将超现实的风格和精心策划的阴谋相结合,使得《第十个人》充满梦幻般的感觉。——《纽约时报》

一部杰作——从精益、敏锐的小说中发掘出电影作品让格林趋于完美。 ——《星期日泰晤士报》

一部设计流畅的心理惊悚小说。——《时代周刊》

所有格林的标志都在这里:节奏、别出心裁。——佩内洛普?莱弗利

目录

目 录

引言/ 001

第一部/ 001

第二部/ 029

第三部/ 087

第四部/ 113

精彩书摘

他们中的大多数人靠开饭钟点来估摸时间,尽管饭点既不准时亦无规律;他们整日以最简单无聊的游戏取乐,天黑时则凭着某种默契一同入睡,而不会等夜晚某个特定的钟点,因为他们无从知道准确时间;事实上,有多少个囚犯就有多少种不同的时间。刚被关进来时,这三十二个人共有三块不错的表,外加一个二手且靠不住的 — 或者说有表的人是这么断言的 — 闹钟。两个戴手表的人最先离去,他们在某天早晨七点离开牢房 — 或者是闹钟指向的七点十分 — 没过多久,也就几个小时以后,当手表重现时,已然戴在其中两名看守的手腕上了。

这样一来,只剩下闹钟和一块系链子的老式银质大怀表,分属火车司机皮埃尔和布尔格的市长。这两人之间渐渐滋生出一种竞争意识。他们把时间视为己有,而不属于其他二十八个人。可是,他们的时间不一致,因此都以一种狂热的姿态捍卫各自的时间。这种狂热使他们与其他狱友疏离,结果每天任何时候总能看到他俩待在这间大水泥窝棚的同一个角落,甚至连吃饭都形影不离。

有一次,市长忘了给怀表上弦。那是充满流言和猜疑的一天,因为前一夜,他们听到了从市区方向传来的枪声,情况正如两个戴手表的人被带走前一样。“人质”这个词犹如被一阵突起的狂风卷集的乌云,一笔一画地在每个人的头脑中凸显出来。牢房里冒出各种古怪的念头,市长和火车司机倒是愈加亲密,似乎害怕德国人存心跟有表的人过不去,要攫夺他们的时间。市长甚至准备向其他狱友提议把余下的两块表藏匿起来,这样总比完全没有表看时间好。然而,当他刚开口想说出这个主意时,忽又觉得这样似乎显得有些懦弱,因此话说了半句就戛然而止。

不管那晚究竟因为何故,反正市长忘了给表上弦。清晨醒来,天色刚刚亮到可以视物,他便急忙查看自己的怀表。 “哎, ” 皮埃尔开口了, “几点钟了?那老古董怎么说?”指针定在一点差一刻的位置,如同被人弃置的黑色残骸。对市长而言,这简直是他一生中最可怖的时刻,比德国人抓到他那天还糟糕,不,远比那天糟得多。监牢破坏了一切感知能力,而最先丧失的是分寸感。他的目光从其他人脸上一一掠过,好似自己实施了某种背叛行为 — 背弃了唯一真实的时间。他在心中感谢上帝,牢房里没人来自布尔格。犯人中有一个是埃泰恩的剃头匠、三个职员、一个卡车司机、一个菜贩子和一个烟贩子 — 除一人外,其他所有犯人的社会地位都比他低,这使他感到自己对他们负有更重大的责任,同时,这也使他觉得其他人容易骗过,于是他对自己说,终究还是这样好些:与其让他们依赖各自的无凭臆测和二手闹钟,倒不如让他们相信仍知道正确的时间。

他根据铁栅外灰蒙蒙的天色快速估算了一下。“现在是五点二十五分。”他坚定地回答,并直视着其中一人紧盯的目光,担心他或许会洞穿自己的谎言。这是个巴黎的律师,名叫夏瓦尔,是一个孤独的家伙,不时笨拙地试图证明自己仍然算得上是个人物。其他大多数犯人都将他视作怪人甚至是笑柄:律师可不是生活在我们身边的普通人;他原本是在某些特定场合才被摆出来的气派的玩偶,可如今他早已失去那身黑袍,什么都不是了。

“胡说,”皮埃尔说,“那老古董怎么啦?现在可是六点差一刻。”

“你那种廉价闹钟总是走得快。”

仿佛出于习惯,律师尖锐地指出:“昨天你是说它走得慢。”从那一刻起,市长开始敌视夏瓦尔。狱中只有夏瓦尔和他是有头有脸的人。他心想:我可绝不会这么不给夏瓦尔面子。他随即开始搜肠刮肚地找寻一个合理的解释 — 某种隐秘而卑鄙的动机。尽管律师极少说话,也没有朋友,但市长得出的结论是:“哗众取宠。他以为他将会统治这个监牢。他想做个独裁者。”

“让我们瞧瞧老古董吧。”皮埃尔说。不过,怀表被银链牢靠地拴在市长的马甲上,链子上沉甸甸地挂着一些印章和硬币。它是不可能被夺走的。对这个要求他完全可以嗤之以鼻。

然而,那一天却在市长心中留下了永久的烙印,跟其他那些令人异常焦虑的黑暗日子一起,形成了一套个人独有的日历,譬如结婚、第一个孩子出世、市政会选举、妻子去世等等。他必须想方设法让表继续走起来,还得在没人留意时将指针调到一个合理的时间 — 可他感觉巴黎来的律师整日盯着自己。给表上弦其实相当简单,即便表没停也得上弦,他只需将发条上到一半,当天晚些时候再若无其事地拧一两圈就行。

就连这都没逃过皮埃尔的眼睛。“你忙活什么呢?”他狐疑地问道,“你已经上过一次弦了。老古董是不是坏了?”

“我根本没过脑子就上起弦了。”市长回答,可他的脑筋从未转得如此之快。他的表已有大半天时间比皮埃尔的闹钟晚了五个钟头,要找机会调整指针便愈发困难了。在这里,即便解决内急时也没有机会。院子里摆放的一排水桶就是厕所,而且为了便于看守看管,不许任何犯人单独上厕所,一次至少去六个人。市长也不能一直等到晚上,因为牢房里不许点灯,所以天太黑时无法看清指针。他还得始终在头脑中记录流逝的时间;一有机会就必须马上行动,连停下来犹犹豫豫地矫正一刻钟都不行。

终于,在傍晚时由于打牌爆发了一场争吵 — 他们玩的是一种用自制纸牌玩的呼“同”牌戏

—有些犯人大部分时间就玩这个。有片刻工夫,大家注目的焦点都在玩牌者身上,市长趁机掏出怀表,迅速调整了指针。

“几点了?”律师问。市长吓了一跳,仿佛他在证人席上被一个猝不及防的问题给难倒了似的。律师注视着他,脸上挂着习惯性绷紧的愁容,表明过去的生活没有给他留下任何东西,以便支撑他挨过如今的悲凄境地。

“五点二十五。”

“我以为比这要晚呢。”

“这就是我的时间。”市长厉声回应。这的确是他的时间。从今往后,他甚至连一丝一毫出错的可能性都看不出来了。他的时间不会错,因为这就是他自己创造的。

前言/序言

1948年,当我正在写《第三个人》时, 我似乎已把一个叫《第十个人》的故事忘得一干二净,而在美国米高梅电影制片公司存放档案的某处,这个故事正如一枚定时炸弹般嘀嗒作响,兀自消磨时光。

1983 年,一个陌生人从美国来信告诉我,我有一部名叫《第十个人》的故事正被米高梅公司公开出售给一家美国出版商。我没太把它当回事。我觉得自己印象中 — 结果证明记忆有误 — 在战争快要结束时, 按照与友人本?格茨的合约写过一篇故事梗概,而他是米高梅公司派驻伦敦的代表。故事梗概或许只有两页打字纸那么长 — 因此似乎并无被发表之虞,尤其是该故事从未被翻拍成电影。

我签约的原因是担心战争结束时,我将卸任政府的公职,不稳定的收入来源会使家人陷入危机。在战前,我从未能仅凭写小说来供养他们。事实上,我始终欠着出版商的债,直至 1938 年《布赖顿棒糖》售出八千册之后,才算是暂时抵补了我的债务。《权力与荣耀》的问世与德国西侵的时间大致同步,第一版售出了大约三千五百册,但对我的经济状况鲜有改善。我对自己作为小说家的前途毫无信心。1944 年,我欣然与米高梅公司签约出售了《第十个人》的创作思路,这个合同事后证明几乎如同卖身契一般,不过至少保证我们一家在此后几年中足以维持生计。

最近突然传来一个令人震惊与不安的消息:安东尼?布隆迪先生花了相当大的价钱买下了这个神秘故事的图书版权与连载权,作者的版税当然将会付给米高梅公司。他很客气地将文稿打出来寄给我,让我看看是否有希望修订的内容。这稿子原来根本不是两页纸的故事梗概,而是一部约为三万字的完整的中篇小说。最使我吃惊和恼火的是,我发现这个被遗忘的故事很好看 — 实际上,较之《第三个人》而言,我在很多方面更加偏爱此书。因此,即便我拥有合法权利(这一点很不明确),也不再有任何个人借口去反对它出版。尽管如此,布隆迪先生还是非常慷慨地同意与我通常签约的波德利?赫德出版社联合出版此书。

就在此事办理妥帖之后,谜团又更添了一层。我偶然在巴黎的橱柜里发现了一个旧纸板箱,里面有两份手稿,其中一本是日记和札记簿,显然是我于 1937 年至 1938 年间写的。在 1937 年 12 月 26 日的日记中,我碰巧读到这样一段文字:“与孟席斯(一位美国电影导演)讨论电影。对将来拍电影的两点想法:1.?像西班牙那样的政局。一个屠杀命令。狱中十人用火柴抓阄。一个富人抽到了最长的火柴。把他的全部钱财让给任何愿意顶替他的人。有个人为了家人的利益接受了。后来当他获释以后,曾经富有的这个人匿名造访了占据他钱财的那户人家。如今,他除了性命之外,一无所有……”

的确,这已是一个故事的梗概。现在看来,这篇日记结尾处的省略号似乎代表在随后若干年的战争期间,所有关于这个小点子的记忆都湮没在无意识之中。当我于 1944年开始写夏瓦尔和詹弗耶的故事时,我想必是把它当成刚刚冒出的灵感了,而现在我只好这么想:在世间战火燃烧之时,那两个人物始终在无意识的黑暗洞穴深处发酵。

《第十个人》出乎意料地从米高梅公司的档案中被找回,这件事促使我在自己的档案文件中也检索了一番,在里面又多找出两份电影脚本的创意,或许这些内容也可供本书的读者们聊作消遣。第一个创意(现在在我看来还是不错的,尽管没有形成作品)叫作“吉姆?布拉顿与战犯”。以下是故事梗概 — 时至今日,这个故事也恰逢其时,因为巴比正在等待受审。

用户评价

--- 读后感:《第十个人》 这本书给我的震撼是多层次的,它不仅仅是一个故事的讲述,更像是一次对人性和社会结构深层次的剖析。从一开始,作者就营造了一种强烈的悬疑氛围,让我像着了魔一样,急切地想要知道“第十个人”究竟是谁,以及他/她出现背后的深层意图。故事情节的推进节奏把握得非常到位,张弛有度,有时候会突然抛出一个重磅炸弹,让你措手不及,不得不停下来消化一下作者抛出的哲学命题。我尤其欣赏作者在人物塑造上的细腻笔触,每一个角色都栩栩如生,有着复杂的动机和多面的性格。他们并非简单的善恶符号,而是行走在道德灰色地带的真实个体。当你以为已经看穿了某个角色的底牌时,故事总能在一个意想不到的转折中,揭示出他们隐藏更深、更令人不安的秘密。这种叙事上的精妙设计,使得阅读体验充满了刺激和不可预测性,极大地挑战了我们对传统叙事逻辑的认知,让人在合上书本之后,依然久久沉浸在对这些人物命运的唏嘘和对故事背后寓意的深思之中。

评分我必须承认,读完《第十个人》后,我花费了好几天时间才真正从那种压抑感中抽离出来。这本书的后劲太大了。它探讨的命题——关于“谁有权定义真实”以及“被边缘化的声音的力量”——是如此尖锐和当代。它没有提供任何明确的答案或救赎,而是将所有的道德负担都推给了读者,让你在合上书的那一刻,自己去面对那些未解的悖论。作者的叙事策略非常高明,他巧妙地利用了信息不对称来控制读者的认知,让我们一直处于被蒙蔽的状态。直到最后,那个真相浮现时,我感到的是一种被揭穿的荒谬感,而非简单的恍然大悟。它不是那种让你读完会感到快乐的书,但它绝对是能让你思想深度得到拓宽的书。我推荐给所有厌倦了标准套路、渴望真正被文本挑战的严肃读者,准备好迎接一场精神上的洗礼吧。

评分这本书的结构处理得堪称教科书级别。它不是线性叙事,而是采用了多线索交织和碎片化信息重构的方式,这无疑增加了阅读的难度,但也极大地提升了智力上的挑战性。每一个章节的结尾都像是一个精心设置的钩子,让你不得不立刻翻到下一页,生怕错过任何一个拼图的碎片。我花了很长时间去梳理不同时间线索之间的逻辑关系,特别是那些看似无关紧要的背景信息,往往在故事的后半段爆发出惊人的能量,成为了破解谜团的关键。这种“回溯性理解”的阅读乐趣,是很多平铺直叙的作品无法提供的。更精彩的是,作者在语言运用上的精准度和弹性,时而使用极简的、如同电报式的短句来营造紧张感,时而又转为冗长、华丽的内心独白来展现角色的复杂性。这种风格上的巨大跳跃,使得整本书的质感非常丰富,如同观看一场精心编排的交响乐,高低起伏,错落有致。

评分初读此书,我对其冷峻的笔调和近乎纪录片式的冷静叙述感到有些不适应,它与我习惯的那些充满煽情和高潮迭起的商业小说截然不同。这更像是一份精密的社会观察报告,披着小说的外衣,实则是在解剖一个微型社会群体的权力结构与崩塌过程。作者对环境细节的捕捉达到了惊人的程度,无论是那个封闭空间内的光影变化,还是人物之间空气中弥漫的微妙张力,都被描绘得丝丝入扣。阅读过程中,我时常产生一种强烈的代入感,仿佛自己也身处其中,感受着那种无形的压力和逐渐逼近的绝望。书中关于集体心理和从众效应的探讨,尤其发人深省,它毫不留情地撕开了“群体智慧”这块遮羞布,暴露了在特定压力下,个体如何迅速地被异化,最终沦为无意识的执行者。这种对人性阴暗面的直视,虽然令人不适,但却是极其必要的,它迫使读者反思自身在类似情境下可能做出的选择,是一部需要屏住呼吸去体味的深刻之作。

评分关于这本书,最让我印象深刻的是它对“沉默”所赋予的巨大重量。书中大部分的冲突并非发生在激烈的言语交锋中,而是潜藏在那些未说出口的话语、那些刻意回避的眼神接触,以及那些被刻意忽略的蛛丝马迹里。作者似乎在告诉我们,在某些关键时刻,不作为(inaction)本身就是一种最有力的行动。这种对“负面空间”的精妙运用,使得文本充满了张力,空气似乎都凝固了。我特别喜欢作者对环境的描绘,那个场景本身就像是故事的第十个角色,它在默默地见证、影响着所有人的命运。这种氛围的营造,超越了一般的文学手法,更接近于一种心理学的实验展示。这本书成功地构建了一个迷宫,里面关着的不只是被困住的角色,还有我们自己对于确定性、公正性以及个体责任的固有观念。它成功地将一个看似简单的事件,无限延伸、扭曲、放大,直至成为一个关于存在的寓言。

评分便宜大碗,方便快捷。

评分闲来 读 书!!!!!!!!!

评分一如既往,速递快,折扣高,正品。

评分最使我吃惊和恼火的是,我发现这个被遗忘的故事很好看——实际上,较之《第三个人》而言,我在很多方面更加偏爱此书。——格雷厄姆·格林

评分《喜剧演员》讲述了开往海地的航船上,主人公布朗结识了单纯的美国人史密斯夫妇,以及油滑的英国人琼斯“少校”。他们各自或纠葛难断,或追逐理想,或走投无路,而不得不回到或去往海地。

评分买了这么多年书 居然第一次在京东购买 呵呵了 居然第一次就抢到满300减100的礼卷 买了好多想看的书 虽然在活动期间发货比较慢 但是快递师傅的服务简直是太好了 因为我将地址写错后 联系派送的师傅 他第二次居然主动把我的物件送过来 真是细心 特棒 幸苦啦……说到书 都有塑封 有几本纸质比较粗糙 不确定是正版 但不影响阅读 愉快的购物 下次继续

评分刚出版的 还没有看 格雷尔姆的书应该不差的

评分作者的几本,一次性买齐了

评分书全是正版的只是有些出版社定价太高没有性价比,下次有优惠再好好精选优质的图书收藏起来

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![吸血鬼 [ヴァンパイア] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11304607/rBEhV1IS158IAAAAAAsYN8LH-TsAACRHgJEqLwACxhP324.jpg)

![户口本 [Household register] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12065056/583561f5N9ad6ba43.jpg)

![二十一个故事 [Twenty-One Stories] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11709228/557ff4b5N2d4a47f9.jpg)

![怪屋女孩(套装三部曲)(《奇幻大片《佩小姐的奇幻城堡》原著小说系列!) [MISS PEREGRINE`S PECULIAR CHILDREN BOXED SET] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12076126/584660feN96680f52.jpg)