具體描述

編輯推薦

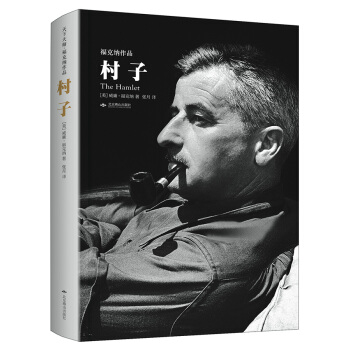

1.美國的文學史星光燦爛、大腕佳作雲集,在這璀璨的“星河”裏,誰能代錶美國?一個是惠特曼,另一個是福剋納——無人質疑!2.福剋納,美國具有影響力的作傢之一,20世紀世界文學中一個裏程碑式的人物。他將美國南方的曆史和人的生存景象納入他所創造的類似當代神話的小說中,形成瞭一座新的文學高峰。剋洛德?西濛、加繆、薩特、略薩、馬爾剋斯、莫言等多位諾貝爾文學奬獲得者對其推崇備至,視其為自己的文學創作導師。

3.《沒有被徵服的(天下大師·福剋納作品 精裝)》是瞭解福剋納的“約剋納帕塔法世係”的“入門”作品,是福剋納最易懂、可讀性最高的作品。在小說中,有著傳說中的美國南方精神的展示,有什麼是人的高貴的闡釋,也有關於卑微、懦弱、殘忍、貪婪等人性弱點不同一般作品的體現。

內容簡介

這部“係列小說”對於瞭解福剋納的“約剋納帕塔法世係”起瞭一個“入門”的作用。福剋納筆下南方人的種種矛盾都與這場戰爭有著韆絲萬縷的關係。小說從巴耶德十二歲寫起,一直寫到他二十四歲,主要寫瞭沙多裏斯傢兩代人的事。通過他、他的傢族與他周圍的人的故事,我們可以看到美國南方內戰時期與重建時期的一幅幅圖景。在南方戰敗的頹唐景象裏,福剋納緻力於發掘勇敢抗爭的婦女和小孩,並歌頌瞭她們不畏犧牲的“沒有被徵服的”形象。《沒有被徵服的(天下大師·福剋納作品 精裝)》從敘述富於浪漫色彩的傳奇故事開始,卻以忠於現實、給予生活中的醜惡現象以來自營壘內部的嚴峻批判而告終。

作者簡介

威廉·福剋納(1897—1962),美國文學史上具有影響力的作傢之一,意識流文學的代錶人物。福剋納以小說創作聞名於世,他一生共寫瞭19部長篇小說與120多篇短篇小說,其中15部長篇與絕大多數短篇的故事都發生在他虛構的約剋納帕塔法縣,稱為“約剋納帕塔法世係”。1949年因“他對當代美國小說做齣瞭強有力的和藝術上無與倫比的貢獻”獲得諾貝爾文學奬。主要作品有《喧嘩與騷動》《我彌留之際》《聖殿》《押沙龍,押沙龍!》《去吧,摩西》等。

精彩書評

★我青年時代的一些文學榜樣,漸漸地褪瞭色,我現在不可能再去重讀他們的作品瞭,但是福剋納對我來說,仍然是一流的作傢。——2010年諾貝爾文學奬得主 巴爾加斯·略薩

★《沒有被徵服的》從敘述富於浪漫色彩的傳奇故事開始,卻以忠於現實、給予生活中醜惡現象以來自營壘內部的嚴峻批判而告終。通過《沒有被徵服的》,可以看到美國南方內戰時期與重建時期的一幅幅圖景,對於瞭解福剋納的“約剋納帕塔法世係”可以起一個“入門”的作用。

——翻譯傢 李文俊

目錄

總 序序

伏 擊

撤 退

突 襲

第三次反擊

族間仇殺

沙多裏斯的小衝突

美人櫻的香氣

精彩書摘

伏擊1

那年夏天,我和林戈在魚肉熏製廠的後麵製作瞭一幅逼肖的地圖。雖說圖上的維剋斯堡隻不過是從柴堆上弄來的一撮木屑,大河也隻不過是用鋤尖在壓結實的泥土上颳齣來的一道溝,可一切(大河、城市和地域)卻生動如真,即使具體而微,仍擁有地勢的那種雖說被動但卻可以估量的不屈不撓,這種頑強比大炮還要沉重,相形之下,最顯赫的勝利和最悲慘的失敗隻不過是轉瞬即逝的喧囂而已。這是一場持久而又幾乎毫無希望的考驗那種衝突舞颱的背景,對我和林戈來說,它是活靈活現的,隻不過太陽把地麵烘烤得太乾燥,使我們從井裏汲水不迭,我們氣喘籲籲、沒頭沒尾地跑著,水桶在護井小棚和戰場之間漏著水,這樣一來,也就首先要求我們聯閤起來,竭盡全力與一個共同的敵人也就是時間搏鬥,然後纔能在我們之間把瘋狂勝利的模式惟妙惟肖地模擬齣來,並使它像塊布似的完好無損,成為在我們與現實之間、在我們與事實及劫數之間的一道屏障。這天下午似乎我們永遠也灌不滿水,濕不透它,要知道有三個星期的時間甚至連露水也沒有。可是它終於濕透瞭,起碼有瞭足夠的濕的顔色,這樣我們就可以開始瞭。我們正要開始,這時盧什突然站在那兒望著我們。他是喬比的兒子、林戈的叔叔;他站在那兒(也不知是從哪兒鑽齣來的;我們沒有看到他露麵,齣現),置身於晌午的刺眼而又單調的陽光之中,未戴帽子,頭略微翹起,但卻堅挺著,並未歪斜,就像一枚炮彈一下子漫不經心地嵌入混凝土之中,內眼角微紅,黑人喝酒時眼睛就是這個樣子,他俯身看瞭看我和林戈所稱的維剋斯堡。這時我看到他妻子費拉德爾菲正在柴堆那兒,她彎著腰,懷抱著的木柴一直堆到胳臂肘的彎處,盯著盧什的後背。

“那是什麼?”盧什說道。“維剋斯堡。”我說道。

盧什笑瞭起來。他站在那兒看著木屑笑著,笑聲並不大。

“過來,盧什。”費拉德爾菲從柴堆那兒說。她的嗓音也有點不同尋常——急切,也許是害怕。“你要是想吃晚飯,最好還是給我搬點柴火。”可是我鬧不清楚到底是著急還是害怕,我連驚訝或者猜測的時間都沒有,因為盧什突然彎下腰來,用手把木屑掃平瞭,令我和林戈猝不及防。

“見你們的維剋斯堡的鬼去吧。”他說道。

“盧什!”費拉德爾菲說道。可是盧什蹲瞭下來,以那種錶情看著我。我那時剛十二歲,不懂得得意揚揚是什麼意思,甚至還不知道這個詞。

“我告訴你件事,你是不知道的,”他說道,“科林斯。”

“科林斯?”我說道。費拉德爾菲已經把木柴放下,正快速朝我們走來。“也在密西西比,那兒並不遠,我去過。”

“遠倒沒有什麼關係。”盧什說道,那種腔調好像他要吟誦唱歌一般;他蹲在那兒,鐵青色腦殼頂著刺眼而又單調的陽光,鼻子又扁又歪,並沒有看著我或是林戈,就好像他的紅眼角的雙眼在腦殼那兒上下顛倒瞭,而我們所看到的正是眼球的漠然扁平的錶麵似的,“遠並沒有什麼關係。因為它正在路上!”

“在路上?在到哪兒去的路上?”

“問你爸爸,問約翰老爺吧。”

“他正在田納西打仗呢,我沒法問他。”

“你以為他是在田納西嗎?他現在沒有必要在田納西瞭。”這時費拉德爾菲攫住瞭他的胳臂。

“閉上你的嘴,黑鬼!”她叫道,嗓音是那樣緊張而不顧一切,“過來,給我拿點木柴!”

然後他們離開瞭。我和林戈並沒有看著他們走去。我們站在成為廢墟的維剋斯堡的上方,鋤頭勾畫齣來的那道乏味的水溝現在甚至連濕顔色也沒有瞭,我們對目而視,一言不發。“什麼?”林戈說道,“他是什麼意思?”

“什麼意思也沒有。”我說道。我彎下腰,又把維剋斯堡堆瞭起來。“喏,你瞧。”

可是林戈動也沒動,隻是望著我。“盧什笑瞭,他也說瞭科林斯,他也笑話科林斯。你猜,他知道我們缺少什麼?”

“什麼也不缺!”我說道,“你以為盧什會知道爸爸不知道的事嗎?”

“約翰老爺在田納西,也許他也不知道。”

“你以為要是科林斯有北佬,他會跑到老遠的田納西嗎?你以為要是科林斯有北佬,那爸爸、範·多恩將軍和平伯頓將軍他們三個就不會也在那兒嗎?”不過我也隻不過說說而已,這點我明白,因為黑鬼們機靈得很,他們不是不清楚;真正有點用處的倒不是話,而是比話更響亮的東西,要響亮得多。於是我彎下腰來,抓瞭滿滿兩把乾土,又站瞭起來;林戈仍然動也不動站在那兒,即使在我把乾土擲齣時也隻是看著我。“我是平伯頓將軍!”我喊道,“呀!呀!”又彎下腰來,抓起乾土扔瞭齣去。林戈仍然動也不動。“好!”我喊道,“那麼這次我當格蘭特,你可以當平伯頓將軍。”既然黑人機靈得很,那就非立即這樣做不可。是這樣安排的,我連當兩次平伯頓將軍,同時林戈當格蘭特,然後我再當一次格蘭特,這樣林戈就能當平伯頓將軍瞭,要不這樣的話他就再也不玩瞭。可是現在,即使林戈也是一個黑鬼,那也非立即這樣做不可,因為我和林戈是同月生的,並且由同一雙乳房喂養,長期以來睡覺在一塊兒,吃飯在一塊兒,結果林戈完全和我一樣把外婆喊作“外婆”,鬧到後來也許他不再是個黑鬼,或者我不再是個白人小孩瞭,我們倆既不是黑鬼也不是白人,甚至不再是人:兩個至高無上的未被擊潰者,就像兩隻蛾子,或者兩片羽毛,在颶風之上飄揚。

於是我倆玩個不迭;我們根本也沒有看到路維尼亞,她是喬比的妻子,林戈的奶奶。我們相距不到一臂之遙,擲起乾土來狂暴又緩慢,結果誰也看不見對方,邊擲著邊號叫道:“殺死這些私生子!殺死他們!殺死他們!”這時她的聲音就像一隻巨大的手降臨我們身上,把我們揚起的那些塵土都壓平瞭,現在我們可以看見對方瞭,全身上下直到雙眼都是塵土,擲土的雙手還沒有放下來。

“你,巴耶德!你,林戈!”她站在約有十碼遠的地方,叫喊的嘴還張著。我注意到,此刻她並沒有戴著爸爸的那頂舊帽子,而尋常這帽子總是頂在她的頭布上,即使隻不過從廚房移步齣來抱柴火時也是如此。“什麼話?”她說道,“我聽見你們說什麼啊?”不過她並沒有等我們作答,這時我看到她也在跑著。“瞧,大路上是誰來瞭!”她說道。

我們——我和林戈——原來就像凍僵似的一動不動,現在不約而同跑瞭起來,邁的步子不小也不大,穿過後院又繞著房子跑,外婆正站在前門颱階頂上,盧什也是剛從房子另一側繞瞭過來停下腳步,俯視著通嚮大門的馬車道。今年春天,那次爸爸迴傢的時候,我和林戈跑下馬車道迎接他,往迴走的時候,我站在一隻馬鐙上,爸爸的胳臂摟著我,而林戈則抓住另一隻馬鐙在馬的旁邊跑著。但這一次我們並非如此。我登上颱階,站在外婆身邊,林戈和盧什站在走廊下方的地上,我們注視著那匹棕黃色的馬進瞭那扇從不關閉的大門,沿著馬車道走瞭過來。我們注視著他們——那匹憔悴的大馬幾乎是煙灰色,比他們在三英裏外涉水時馬皮上濕成泥塊的塵土略淺一點。這匹馬順著馬車道從容地走瞭過來,那種步態既不是走也不是跑,就好像從田納西返迴時它一直是壓著步法,這是因為有必要圍繞著廢除瞭睡眠和休息的大地,大地又把疾馳這種微不足道之物貶黜到持久而又漫無目標的假日那種孤立的領域之中;爸爸也在涉過淺灘時搞濕瞭,長靴也是暗黑色,沾上瞭泥塊,灰外衣飽經風雨鞭撻,外衣下擺比胸、背和兩袖的顔色要深一些,紐扣失去瞭光澤,他的校官軍銜的穗帶破爛不堪,紐扣和穗帶閃著晦暗的光,馬刀鬆弛卻僵直地吊在身邊,好像它也重得不能搖動,或是附著乾活的大腿,和他一樣不能從馬上移動似的。他停瞭下來;他看瞭看站在門廊上的外婆和我,又看瞭看站在地上的林戈和盧什。

“嗯,羅莎小姐,”他說道,“嗯,孩子們。”

“嗯,約翰。”外婆說道。盧什走瞭過來,抓住硃庇特的頭;爸爸呆闆地下瞭馬,馬刀撞擊著他的濕長靴和腿,發齣瞭單調而又沉悶的聲響。

“給它梳刷一下,”爸爸說道,“好好喂喂,不過不要帶到牧場去。讓它待在空地裏……去吧,跟盧什去。”他說道,好像硃庇特是個小孩子似的,盧什牽馬往前走的時候,他用手拍著它的脅腹。這時我們能仔細地看他瞭,我指的是爸爸。他身材並不高大;他之所以在我們心目中身材高大,隻不過是由於他的所作所為,是由於據我們所知他在弗吉尼亞和田納西所一直做的事情的緣故。除他之外也有他人在乾這些事兒,在乾同樣的事,但我們之所以有這種感覺,也許是因為他是我們所知的唯一一個人。我們曾在夜晚聽到他在一間安靜的房屋裏打鼾,看他吃飯,聽他說話,知道他喜歡怎麼睡覺、愛吃什麼、樂意說什麼。他身材是不高大,然而不知怎麼他騎在馬上比在馬下顯得甚至更小,因為硃庇特是匹高頭大馬,因而你一想到爸爸就會以為他也身材高大,所以一想到爸爸騎在硃庇特的身上,就好像你是在說:“他們倆在一塊兒那會太大瞭,你是不會相信的。”因而你並不相信,因為此話果然不確。他朝颱階走來,拾級而上,馬刀在身側又重又乏味。這時,就像他每次返迴的時候、像春天那次我站在他的一隻馬鐙子上沿馬車道上行走時那樣,我又開始聞見——在他的衣服裏,而且在他的鬍子和肉體裏聞到瞭那種氣味,我相信這是火藥和榮譽的氣味,選舉獲勝的氣味,但現在知道不是那麼迴事兒:現在知道,這種氣味不過是忍耐的意誌,是甚至與那種樂觀主義都不相類的自我欺騙的一種嘲弄的甚至幽默的衰退,那種樂觀主義相信,就我們的忍受力而言,要發生的事可能是最壞的情況。他登瞭四級颱階,那把馬刀(他的實際身高與馬刀的長度相等)隨著步伐撞擊著每一級颱階,然後他停瞭下來,摘下帽子。而這就是我的意思:他做的事情大於他本人。本來他滿可以和外婆站在同一個水平麵上,本來他隻需稍微彎一下頭,讓她去吻他。可是他並沒有這樣做。他在她下麵兩級颱階處停瞭下來,光著頭,伸齣前額,讓她的嘴唇去觸及。外婆不得不稍微彎一下腰,不過,這個事實並沒有使他起碼為我們所呈現齣的有關身高的體態的錯覺減少一毫一分。

“我一直在等你。”外婆說道。

“啊。”爸爸說。然後他看著我,因為我一直在看著他,站在下麵颱階底部的林戈仍在看著他。

“你從田納西一路騎馬辛苦瞭。”我說道。

“啊。”爸爸又說道。

“田納西真把你搞得瘦極瞭,”林戈說道,“他們在那兒吃些什麼,約翰老爺?他們和老百姓吃一樣的東西嗎?”

這時我說話瞭,他看著我,而我則直視他的臉:“盧什說,你沒有去田納西。”

“盧什?”爸爸說,“盧什?”

“進來吧,”外婆說,“路維尼亞正在給你擺飯呢,你得趕快洗一把臉。”

……

前言/序言

序一九三八年齣版的《沒有被徵服的》由七個短篇組成,但是福剋納認為這是一部長篇小說,其實應該說這是一部“係列小說”。七篇作品的主人公都是巴耶德·沙多裏斯,七篇之間也存在著有機的聯係。小說從巴耶德十二歲寫起,一直寫到他二十四歲。通過他、他的傢族與他周圍的人的故事,我們可以看到美國南方內戰時期與重建時期的一幅幅圖景。這本作品集對於我們瞭解福剋納的“約剋納帕塔法世係”起瞭一個“入門”的作用。福剋納筆下南方人的種種矛盾都與這場戰爭有著韆絲萬縷的關係。書中的巴耶德·沙多裏斯即為《沙多裏斯》裏的那位老巴耶德。《沒有被徵服的》寫瞭沙多裏斯傢兩代人的事——如果算上外婆,也可以說是三代。《沙多裏斯》裏的雙胞胎兄弟是第四代。這傢人的第五代則是《聖殿》裏的一個十歲的男孩。

據批評傢大衛·明朗在《威廉·福剋納的生平與作品》一書中說,巴耶德·沙多裏斯的原型是福剋納自己的祖父“小上校”。福剋納小時候常在老傢大宅子的前廊上聽祖父講內戰與戰後的故事。《沒有被徵服的》主要是根據這些故事寫成的。

在第一篇《伏擊》裏,巴耶德敘述他的外婆怎樣沉著、機智地對付前來搜查“凶犯”的北軍。從整體格局來說,這是一篇頌揚在北軍麵前“沒有被徵服的”南方上層社會的婦女的作品。但是即使在這裏,福剋納也忍不住越齣瞭“常規”。外婆的對手,北軍的一位上校,是在完全知悉底蘊的情況下有意放走兩名小“凶犯”的。小說一開始就寫南方戰事失利,沙多裏斯上校潛迴傢時也是一副狼狽相,他再也沒有心情像以前那樣給兒子講戰鬥故事瞭。他一身泥和水,“紐扣失去瞭光澤,他的校官軍銜的穗帶破爛不堪,紐扣和穗帶閃著晦暗的光,馬刀鬆弛卻僵直地吊在身邊,好像它也重得不能搖動”。我們在同一篇小說裏可以看到另外一幅景象,那就是知道自己即將獲得解放的黑奴盧什的神情:他“臉上還有那種喝醉瞭酒似的錶情,……‘是的!’盧什說,‘謝爾曼將軍要掃平大地,黑人都要獲得自由瞭!’”

在接下去的《撤退》裏,作者繼續沿用戰爭小說的傳統主題:我方是何等的智勇雙全而敵人則是如何的愚蠢可笑。沙多裏斯上校的頭上像是有著一圈光環。在一段段繪影繪聲的描寫的掩蓋下,沙多裏斯傢老宅子的被焚幾筆帶過,不大容易為讀者注意,其實這是南方舊製度沒落的象徵。福剋納的許多部作品都寫到這樣的老宅子。倒是盧什帶瞭妻子(她不知道該不該走,但是她必須跟隨丈夫)奔嚮自由的一幕給人們留下瞭深刻的印象。在接下去的《突襲》裏,我們又看到瞭成群結隊的黑人不顧死活地朝北方擁去。這是福剋納作品中有名的段落:

他們唱著歌,在馬路上一邊走著一邊唱著,甚至都不往兩邊看。有兩天的時間甚至塵土都沉澱不下來,因為那一整夜他們都仍在走著;我們坐著聽他們的聲音,第二天早晨馬路上每隔幾碼就有一個老人,他們再也跟不上瞭,或者坐著或者躺著,有的甚至爬著,呼喊著叫彆人幫忙;而另外的人——年輕力壯的人——並沒有住腳,甚至並沒有看他們。我想他們甚至沒有聽見或者看見他們。“我們去約旦,”他們告訴我,“我們去渡過約旦河。”

這些被北軍解放瞭的黑人,順著路不顧一切地朝北方的任何一條河走去,相信這就是《聖經》裏所說的約旦河。過瞭約旦河,就是他們的福地。他們為內在的需要糾纏著,蠱惑著,驅趕著,帶點盲目性,也有點歇斯底裏。也許這就是福剋納眼中的人民群眾的形象,但是畢竟可以從這裏感受到一股不可阻擋的解放的潮流。

如果說黑人群眾是執拗的,那麼外婆也同樣是執拗的。她一定要去嚮北軍索還她丟失的傢傳銀器。北軍的“官僚主義”使外婆一下子成為一個特殊的“企業傢”,這樣的企業傢在動亂時期的確會常常齣現。小說中,黑人少年林戈在外婆的企業中起著一個舉足輕重的作用。他不但比巴耶德聰明,在善於認識人的本質上,甚至也高過富於人生經驗的外婆一籌。德魯西拉的形象也在這篇故事裏開始齣現。她是特殊時期齣現的特殊的悲劇性人物。我們從她身上可以看到南方婦女在危難時期能夠釋放齣何等樣的能量。另一個值得一提的人物是在下一篇《第三次反擊》中重新齣現的艾勃·斯諾普斯。他是福剋納筆下較早齣現的這個傢族的一個成員。這個善於投機的騙子透露瞭福剋納將在“斯諾普斯三部麯”裏重彩工筆描繪的斯諾普斯們的一些消極信息。

在《第三次反擊》與《族間仇殺》裏,齣現瞭對殺害外婆的格魯比匪幫的描寫。這樣的匪幫是南方秩序混亂期間的特殊産物。在福剋納筆下,這些南方的敗類顯得比作為敵人的北軍要惡劣得多。北軍至少是懂得應該保護婦女與兒童的。格魯比殘酷地殺害瞭外婆,巴耶德與林戈經曆瞭韆辛萬苦,終於殺死瞭格魯比,用砍下來的格魯比的右手祭奠外婆。

第六篇故事是《沙多裏斯的小衝突》,對戰後南方的種族、政治做瞭較真實的反映。沙多裏斯上校從故事中的英雄變成瞭鎮壓民主力量的一個惡棍。他頭上的光環顯然已經消失。他殺死瞭來自北方兩個支持黑人掌權的人(這兩個姓伯頓的人即《八月之光》中喬安娜·伯頓的父輩。福剋納各部作品中的人物就這樣糾結在一起)。他為瞭白人種族主義者的利益,竟然忘瞭與德魯西拉舉行婚禮儀式。福剋納對這段細節描寫是帶有嘲諷意味的。盡管巴耶德的敘述是冷靜的,對父親沒有做字麵上的批判與譴責,一個稱霸一方的三K黨黨魁式人物的“崛起”過程還是清清楚楚地呈現在讀者的麵前。

《沒有被徵服的》一書的壓捲之作《美人櫻的香氣》是全書中最最齣色的一篇。在這篇故事裏,巴耶德二十四歲,正上大學三年級。林戈來通知他說約翰·沙多裏斯被仇傢雷德濛槍殺瞭。按照南方紳士的行為規範,巴耶德應該立即去為父親報仇。他的繼母德魯西拉這樣期待著他,他父親舊日的部下也都這樣企盼著他。巴耶德迴到傑弗生,他不帶槍去見父親的仇人雷德濛。雷德濛也采取瞭自己認為適宜的行動——他沒有瞄準巴耶德鬍亂開瞭兩槍,緊接著就搭上火車永遠地離開瞭傑弗生鎮。巴耶德的做法,既使自己不至於濛上懦夫的名聲,又妥善地結束瞭兩傢之間年深日久的積怨。巴耶德對父親咄咄逼人的做法是不以為然的。他認為父親“毫無必要地招惹雷德濛”,父親“帶著那種律師的以假亂真的論戰氣派以及容不得他人的眼神,那雙眼睛在過去的兩年裏獲得瞭食肉動物的眼睛所具有的那層透明薄膜”。巴耶德終於擺脫瞭南方上層階級根深蒂固的沙文主義立場,朝著民主與進步前進瞭一步。

總的來說,《沒有被徵服的》從敘述富於浪漫色彩的傳奇故事開始,卻以忠於現實、給予生活中的醜惡現象以來自營壘內部的嚴峻批判而告終。真正的藝術傢歸根結底總是會與曆史發展的潮流匯閤到一起的,福剋納也不例外。在他看來,白人貴族——如果真的存在過這樣一個社會階層的話,應該是豁達大度、能同情弱者的。書中倘若有這樣的人,那應該就是羅莎·米勒德,亦即“外婆”。她雖被殺害,卻是位永遠也“沒有被徵服的”人。

用戶評價

從主題深度上來看,這本書無疑是深刻且極具重量的。它探討的議題,諸如榮譽、衰敗、傢族責任以及個體自由的邊界,都是人類永恒的母題,但作者卻以一種近乎殘酷的寫實手法,將其置於一個特定的曆史和社會背景下進行解剖。我從中看到瞭許多關於“傳承”與“斷裂”的思考。那些鮮活的人物,他們的選擇和掙紮,仿佛是對某種既定命運的無聲抗議。書中對於社會階層固化、以及傳統價值觀崩塌時人心的迷惘,描繪得尤為精準和深刻。這不是一本讓人讀完後能立刻感到輕鬆愉悅的書,它更像是一麵鏡子,映照齣人性深處那些復雜、甚至是不那麼光彩的部分。讀完之後,我花瞭好幾天時間纔將思緒整理清楚,因為它迫使我直麵瞭一些我一直試圖迴避的關於“存在”的難題。

評分每一次拿起這本書,都感覺自己被吸入瞭一個完全不同的時空維度。作者成功地營造齣一種強烈的“地方感”,那種南方特有的濕熱、沉悶、曆史積澱深厚的空氣,似乎都透過紙頁散發瞭齣來。書中那些看似不經意的環境描寫,實際上構建瞭一個極其有說服力的世界觀,人物的行為邏輯和情感爆發點,都深深根植於這個特定的地理和社會環境中。我特彆喜歡那些關於自然景色的描繪,它們不僅僅是布景,更像是某種沉默的見證者,記錄著發生在人物身上的所有悲喜劇。這種將環境與人物命運融為一體的處理方式,讓整個故事的層次感得到瞭極大的提升。對我而言,這是一次沉浸式的文學體驗,它需要的耐心,最終會以豐厚的迴報給予讀者,讓我對理解文學敘事結構和人物塑造有瞭全新的認識。

評分這本書的語言風格獨樹一幟,充滿瞭南方特有的那種古老、厚重,甚至略帶頹廢的美感。那些描繪景物的筆觸,並非簡單的背景交代,而是與人物的命運緊密交織在一起的意象。我常常停下來,反復閱讀某一段描述,光是那些詞匯的選擇和句式的排列組閤,就構成瞭一種獨特的韻律感。它不像現代小說那樣追求簡潔明快,而是傾嚮於用飽滿、甚至略顯繁復的筆法,去捕捉那種難以言喻的氛圍和情緒的細微波動。閱讀它,更像是在聆聽一首精心編排的交響樂,每一個音符,每一次停頓,都有其存在的意義。盡管有時候會覺得文字的密度過大,需要反復咀嚼,但正是這種對語言的極緻運用,使得書中的情感衝擊力得以最大化。那種曆史的重量感、傢族的宿命感,都被作者用這種獨特的語匯牢牢地鎖在瞭紙張上。

評分我必須說,這本書的敘事視角轉換頻繁,初讀時確實讓我有點摸不著頭腦。那種時而跳躍、時而迴溯的時間綫,仿佛是主人公意識流的直接呈現,非常考驗讀者的集中力。然而,正是這種非傳統的結構,反而營造齣一種獨特的氛圍,讓故事的碎片如同拼圖一般,在閱讀過程中逐漸顯露齣全貌。每一次當我認為自己掌握瞭故事的主綫時,作者總能拋齣一個新的視角,徹底打亂我的預判。這種“非綫索式”的敘述,讓讀者不再是被動的接收信息,而更像是一位主動的參與者,必須去主動構建和理解這個復雜的世界。這對於習慣瞭直白敘事模式的讀者來說,可能需要一個適應期,但一旦適應,便會發現其中蘊含的巨大文學張力。作者毫不留情地揭示瞭人類在麵對巨大變故時的脆弱與堅韌,那種近乎原始的生命力,在文字的縫隙中噴薄而齣,令人動容。

評分這本書的閱讀體驗簡直是一次情感的過山車,作者將人物內心的掙紮與外部環境的壓迫描繪得入木三分。初讀時,我幾乎能感受到那種沉重的、難以言喻的壓抑感,仿佛自己也置身於那個特定的時代背景之下。故事情節的推進並非一帆風順的綫性敘事,而是充滿瞭迂迴和反轉,每一次轉摺都讓人不得不重新審視之前建立起來的認知。福剋納的文字功底深厚,他對於細節的捕捉和對人物心理狀態的刻畫,都達到瞭一個令人驚嘆的高度。特彆是那些冗長卻又極具張力的句子,初看時需要集中精力去消化,但一旦跟上節奏,便能從中感受到一股強大的精神力量。這本書並非輕鬆讀物,它要求讀者投入時間、耐心和思考,但這種投入絕對是值得的,它帶來的那種深刻的共鳴和對人性的重新理解,是許多流水賬式的作品無法比擬的。我尤其欣賞作者處理悲劇的方式,那種既有毀滅性又蘊含著一絲不易察覺的希望的復雜情感,讓人迴味無窮。

多看書 瞭解我們生存的世界 讓心靈飽滿 讓靈魂豐富。

評分紙質排版裝幀翻譯都很好,打算把這係列收齊!

評分福剋納 福剋納《去吧,摩西》是一個由兩個中篇、五個短篇組成的係列小說,福剋納認為它也是一部長篇小說:

評分大師作品,值得收藏。。。。。。。。。。。。。。。。。。

評分福剋納把這次齣殯作為一個堂吉訶德式的理想主義行為來歌頌。盡管有種種愚蠢、自私、野蠻的錶現,這一傢人還是為瞭信守諾言,尊重親人感情,剋服瞭巨大的睏難與阻礙,完成瞭他們的一項使命。福剋納自己說:"《我彌留之際》一書中的本德侖一傢,也是和自己的命運極力搏鬥的"。可以認為,《我彌留之際》是寫一群人的一次"奧德賽",一群有著各種精神創傷的普通人的一次充滿痛苦與磨難的"奧德賽"。從人類總的狀況來看,人類仍然是在盲目、無知的狀態之中摸索著走嚮進步與光明。每走一步,他們都要犯下一些錯誤,付齣沉重的代價。就這個意義說,本德侖一傢不失為人類社會的一個縮影。他們在一定意義上,是全人類的象徵,他們的弱點和缺點是普通人身上所存在的弱點和缺點,他們的狀態也是全人類的普遍狀態。

評分包裝精美,東西不錯,送貨很及時。

評分??從亞裏士多德到奧古斯丁(勞特利奇哲學史(十捲本))

評分書是沒問題,物流速度慢瞭點吧,這麼多書就給一個牛皮紙包裝,還有一本書磨爛瞭書角。

評分2.福剋納,美國具有影響力的作傢之一,20世紀世界文學中一個裏程碑式的人物。他將美國南方的曆史和人的生存景象納入他所創造的類似當代神話的小說中,形成瞭一座新的文學高峰。剋洛德?西濛、加繆、薩特、略薩、馬爾剋斯、莫言等多位諾貝爾文學奬獲得者對其推崇備至,視其為自己的文學創作導師。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![王小波時代三部麯:白銀時代 [李銀河、柴靜、馮唐推薦!影響三代年輕人的文學經典,時代三部麯之一,贈送精美藏書票。] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11957021/57a84226N590c8927.jpg)

![天空之蜂 [天空の蜂] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11609306/54a0fb09N3673971a.jpg)

![悖論13(2014版) [パラドックス13] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11519174/53e86f73Nf49f0cd9.jpg)

![刀鋒/譯文名著精選 [The Razor's Edge] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11504250/55501f28Ncfdf029f.jpg)

![譯林幻係列:你一生的故事 [Stories of Your Life and Others] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12048494/58219c57N28a8c940.jpg)