具体描述

内容简介

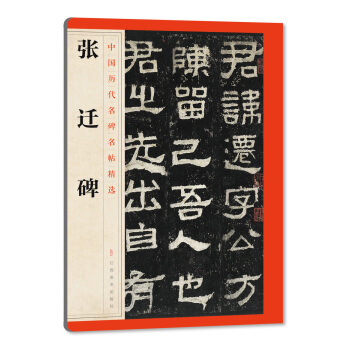

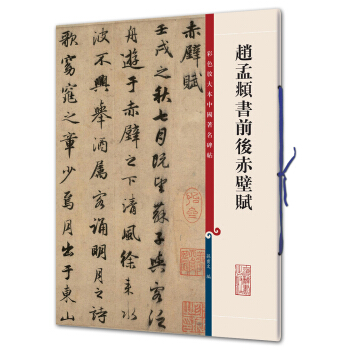

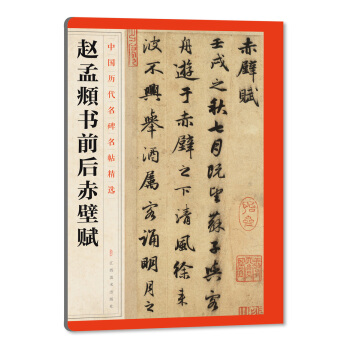

《中国碑帖名品》是针对当代读者学习需求而推出的一套理念全新的丛帖。丛帖在总结该社不同时段字帖出版的资源和经验基础上,更加系统地观照整个书法史的艺术进程,汇聚历代尤其是今人对不同书体不同书家作品(包括新出土书迹)的深入研究,以书体递变为纵轴,以书家风格为横线,遴选了书法史上最优秀的书法作品汇编成一百册,再现了中国书法史的辉煌。

为了更方便读者学习与品鉴,本套丛帖在文字疏解、艺术赏评诸方面做了全新的尝试,使文字记载、释义的属性与书法艺术造型、审美的作用相辅相成,进一步拓展字帖的功能。同时,该丛帖精选底本,并充分利用现代高度发展的印刷技术,精心校核,原色印刷,几同真迹,这必将有益于临习者更准确地体会与欣赏,以获得学习的门径。

前言/序言

用户评价

这是一本名为《铁轨上的午夜电台》的短篇小说集,风格非常独特,融合了魔幻现实主义和冷峻的都市观察。每一篇故事都像是一段被截取的、带着电流声的广播片段,主角们往往是一些在城市边缘游走的“局外人”。故事节奏把握得极好,时而缓慢得让人窒息,时而又在关键时刻爆发出惊人的力量。我尤其喜欢作者对环境氛围的渲染,那种都市特有的疏离感和潜藏的荒诞感,描绘得入木三分。其中一篇讲述一位失眠的音乐家,他只能在凌晨三点与另一座城市的声音进行“隔空对唱”,这种孤独感和对连接的渴望,直击人心深处。这本书读起来需要一点耐心,但回报是丰厚的——它提供了一种观察现代人精神困境的全新滤镜。

评分《旧时锦绣:民国服饰的变迁与审美》这本书,简直是为所有痴迷于历史细节的爱好者量身定做的一份盛宴。作者对那个时代的服饰变迁考察得极其细致入微,从旗袍的剪裁工艺到发髻的样式演变,无不体现出扎实的考据功底。更难得的是,她没有将服饰仅仅视为静态的艺术品,而是将其置于社会变革的大背景下去审视。比如,书中分析了西风东渐对传统服饰的冲击与融合,配图精美,许多老照片的清晰度和保存状况令人惊叹。读完这本书,我仿佛能闻到那个时代特有的脂粉香和旧报纸的味道。它不仅满足了视觉上的享受,更提供了一个理解那个特定历史时期社会心理侧面的独特视角。对于研究女性史和纺织史的人来说,这绝对是一部不可多得的参考资料。

评分《迷失的星图:宇宙深处的哲学思辨》这本书,无疑是一次对人类认知边界的挑战。作者以其深厚的物理学和哲学功底,构建了一个宏大而又精微的思考框架。他并没有停留于对现有理论的复述,而是大胆地提出了一系列颠覆性的假说,尤其是在探讨意识与量子纠缠关系的那几章,简直让人拍案叫绝。阅读过程中,我常常需要停下来,反复揣摩那些复杂的概念,仿佛在走入一个迷宫,但每当找到一个出口,都会豁然开朗。这本书的行文风格极其严谨,逻辑链条紧密无缝,但又不失诗意。它不是一本轻松的读物,它要求读者全身心地投入,去面对那些终极的、令人敬畏的问题。合上书本时,我感到头脑是充盈的,对我们所处的宇宙也多了一份敬畏与好奇。

评分翻开《园林里的四季韵律》,一股清新的泥土与花香仿佛穿透了纸页。这是一本关于中国古典园林如何随着季节更迭而展现不同生命力的书籍。作者的叙述语言极其典雅,充满了一种文人特有的含蓄美。他不仅仅是描述了植物的生长和景色的变化,而是将这种变化与中国传统哲学中的“天人合一”思想紧密结合起来。比如,书中对“冬藏”意境的描绘,并非强调萧瑟,而是赞美那份蓄势待发的静谧与力量。配图多采用水墨写意风格,与文字相得益彰,不追求写实的精确,而追求意境的传达。对于希望通过园林艺术来修身养性的人来说,这本书提供了绝佳的指引,它教导我们如何慢下来,去感知时间在空间中流淌的微妙痕迹。

评分这部《山河万里行:一位旅行者的手绘日志》简直是打开了一扇通往未知世界的窗户。作者用细腻的笔触和饱含深情的文字,记录了穿越不同地域的所见所闻。从北国风光的皑皑白雪到江南水乡的烟雨朦胧,每一个场景都仿佛跃然纸上。尤其是他对当地风土人情的观察,那种深入骨髓的体悟,让人在阅读时不仅看到了风景,更感受到了那些土地的脉搏。比如书中描绘的在青藏高原上偶遇一位牧民,那段关于生命与自然的对话,读来令人潸然泪下。书中的插画更是点睛之笔,简洁却极富表现力,完美地捕捉了那一瞬间的情感。这本书不仅仅是一本旅行记录,更是一场关于发现自我、感悟人生的精神之旅。它让我开始重新审视自己的生活节奏,渴望去探索那些尚未触及的角落。

评分皇象,生卒年月不详。字休明,广陵江都(今江苏扬州)人。曾官侍中、青州刺史。《三国志·吴志·赵达传》注云:“时有张子并、陈梁甫能书,象斟酌其间,甚得其妙。中国善书者不能及也。”又将其书同严武棋、曹不兴画等并称‘八绝”。羊欣称其书“沉着痛快”。袁昂《古今书评》形容其书“如歌声绕粱,琴人舍徵”。窦臮《述书赋》形容其字“似龙蠖蛰启,伸盘复行。”张怀瓘说:“右军隶书以一形而众相,万字皆别;休明章草虽相众而形一,万字皆同,各造其极。”包世臣甚至说:“草书唯皇家、索靖笔鼓荡而势峻密,殆右军所不及。”张怀瓘堰《书断》等列其章草为“神品”。可见前人对他的字评价都是很高的。

评分好好好..............

评分是正版书,质量很好,开心!

评分质量非常棒,正品,并且快递速度也棒棒搭,非常喜欢,推荐购买。

评分不错!还说的过去!

评分为了更方便读者学习与品鉴,本套丛帖在文字疏解、艺术赏评诸方面做了全新的尝试,使文字记载、释义的属性与书法艺术造型、审美的作用相辅相成,进一步拓展字帖的功能。同时,该丛帖精选底本,并充分利用现代高度发展的印刷技术,精心校核,原色印刷,几同真迹,这必将有益于临习者更准确地体会与欣赏,以获得学习的门径。

评分红宝书质量好印刷好值得购买

评分不错!还说的过去!

评分急就章,起源于西汉元帝史游以草书作《急就章》,全文共一千三百九十四字,是儿童启蒙读物。这种书体在书法史上具有重要意义,史传“章草出于《急就章》”。历代书家争相传摹,唐代宋代有了正书释文,明代始刻于石。二十世纪五十年代,书法家高二适开始搜集《急就章》的各种注本、考异、考校本,汉隶残简、碑帖以及古代字书等,对这不到两千字的文章逐字逐句进行考证,矫正历代所传诸本的失误。历时十多年,于一九六九年写成长篇书法学术专著—《新定急就章及考证》。二零零九年五月由中国文联出版社根据高二适原稿手书影印出版。该书保留了原来的字体大小,并以传统古线装,内页面为手工宣纸。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有