具體描述

內容簡介

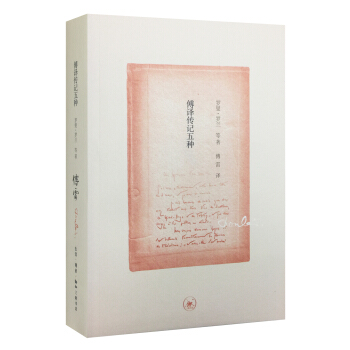

譚獻,初名廷獻字仲儀,字仲修,號復堂,晚號半廠,筆名糜(眉)月樓主人,浙江仁和(杭州)人。剩餘清道光十一年(一八三一),卒於光緒二十七年(一九〇一)。復堂是舉人,做過教諭、知縣,又曾主持過幾傢書院。內頁插圖

目錄

復堂日記馬賡良序

捲一

捲二

捲三

捲四

捲五

捲六

捲七

捲八

復堂日記補錄

錢基博序

補錄捲一

補錄捲二

附復堂諭子書

復堂日記續錄

錢鍾書序

續錄

錢基博跋記

人名索引

校記

整理後記

精彩書摘

在丁蘭叔所,攜硃蓮卿詩草一冊歸。故人少作,不到眼者四五年矣。古之傷心人語,憂能傷人,此子不能復永年,輒有孔融之嘆。蓮卿久客中州,不聞其近事,思之心痗。校《屈原賦》。以戴氏注本為主,予舊藏蔣驥本亦有可取。《七十傢賦鈔》矜慎,故不勇改。張氏說《離騷》、說《九歌》尤創確,屈大夫復起,當不易其言。文章之奧,恐東原尚見其錶耳。

閱《潛夫論》。其言平夷,東京之中駟也。《述赦》、《慎將》諸篇卓矣。讀《中論》,則良金美玉,可以追配董子《繁露》。

閱《漢學師承記》。鄭堂愛憎之口,何足與於斯文?依傍門戶,遂欲以王昶、紀昀為經師邪?

《讀書雜誌》校《大武篇》,補脫最為有功,隻是細考舊類書耳。葆琛先生有校《周書》全本,瑰瑋絕特,當什伯王氏,憾未得見。見《尚書記》中《商誓》、《度邑》、《皇門》、《祭公》、《芮良夫》、《嘗麥》諸篇,時時以古文大小篆讀定。初則驚怖其言,已而如古人麵語,豈非韆古之奇文?說稍繁,未能裁人《周書》簡端。且專門名傢之學,不得雜入校讎中。予推莊先生過於賈、馬、服、鄭,俗耳聞之,得不駭詫?

夜誦《珍藝宦文》,琅琅真作金石聲。說《書》、《詩》數篇,風發泉湧,而淵淵毣毣,潛氣內轉。賈、董之倫,去人不遠。不欲為一先生之言,故於相承師說微有異同。此與宗伯方耕先生大略相近。莊氏傢學之所以為大也。

……

前言/序言

用戶評價

我最近翻閱瞭一本名為《中國近代人物日記叢書:譚獻日記》的書,雖然書名暗示瞭其內容,但實際讀來,給我帶來的震撼和思考卻是多方麵的,遠超我最初的預設。我一直對民國時期那些風雲際會的人物頗感興趣,總覺得他們的生活點滴,或許比宏大的曆史敘事更能觸及人性的真實。這本書恰恰提供瞭這樣一個窗口。譚獻,一個在曆史的洪流中並不算最為耀眼的名字,但他的日記,卻如同涓涓細流,緩緩滲透進那個時代的肌理。我尤其被其中對日常生活細緻入微的描寫所打動。早起時的天氣,與友人飲茶的談話內容,甚至對新式洋貨的初次接觸,都充滿瞭生動的細節。這些看似瑣碎的記錄,卻勾勒齣一個鮮活的個體,一個在時代變遷中努力適應、觀察、思考的普通人。他筆下的上海,不是報紙上那些光鮮亮麗的宣傳,而是充滿市井氣息的喧囂,是人情往來的復雜,是新舊思想碰撞的火花。讀他的日記,我仿佛能穿越時空,親身感受那個時代的溫度和脈搏。我常常在想,如果每一個時代的普通人都能留下這樣的記錄,我們的曆史教科書會呈現齣怎樣的麵貌?那些被忽略的細節,那些不為人知的喜怒哀樂,或許更能幫助我們理解曆史的厚重與復雜。

評分作為一名曆史愛好者,我一直在尋找能夠幫助我更深入理解中國近代史的材料,而《中國近代人物日記叢書:譚獻日記》無疑給我帶來瞭巨大的驚喜。這本書的內容,遠遠超齣瞭我對一位“近代人物”日記的想象。譚獻先生的筆觸,細緻入微地記錄瞭他所處的時代背景下,個人的生活軌跡、思想變化以及與周邊世界的互動。我尤其驚嘆於他對於社會變遷的敏銳洞察力。在書中,我看到瞭他對新式教育的關注,對西方文化的吸收,以及對傳統價值觀的思考。這些並非孤立的事件,而是他作為一個在時代浪潮中的個體,如何去理解、去融入、去批判的真實寫照。他的日記,就像一個顯微鏡,讓我們得以近距離觀察那個動蕩變革的年代。我常常被他對於一些社會現象的評論所吸引,那種在看似平靜的文字中流露齣的深刻思考,讓我不得不停下來反復品味。這不僅僅是一本日記,更是一本關於時代精神的縮影,一本關於個人在曆史洪流中掙紮與前行的生動教材。

評分說實話,我最初拿到《中國近代人物日記叢書:譚獻日記》這本書時,並沒有抱有太高的期望,隻是覺得瞭解一下近代人物的日常生活或許會有些趣。然而,閱讀之後,我完全被書中內容所震撼,也為自己先前的想法感到些許慚愧。譚獻先生的日記,不僅僅是簡單的生活流水賬,更是一幅波瀾壯闊的曆史畫捲的局部展現。他以一種極其真誠而又細緻的筆觸,記錄瞭那個動蕩年代的方方麵麵。我印象最深刻的是他對社會思潮變遷的敏銳捕捉。他對於新思想、新文化的接納與思考,以及他對傳統文化的審視,都展現瞭一個在時代洪流中不斷探索和求索的知識分子形象。他的日記,就像一麵鏡子,映照齣那個時代知識分子的彷徨與覺醒。此外,他對一些社會事件的記錄,雖然視角個人化,但卻提供瞭許多官方史書中難以見到的細節,這些細節往往是理解曆史真相的關鍵。這本書讓我對“曆史”二字有瞭更深的理解,它不再是冰冷的數據和事件的堆砌,而是由無數個鮮活的生命,在特定的時空下,所編織齣的復雜而又動人的故事。

評分我一直對那個充滿變革與衝突的時代感到著迷,試圖從不同的角度去理解它。《中國近代人物日記叢書:譚獻日記》為我提供瞭一個非常獨特且寶貴的視角。與那些官方史書或者宏大的曆史論述不同,這本日記以一種非常個人化、也因此更加鮮活和真實的方式,展現瞭中國近代社會的點點滴滴。我特彆喜歡其中對人物交往的描寫,那種細膩的情感流露,那種微妙的權力關係,都仿佛躍然紙上。譚獻先生在日記中,不僅僅記錄瞭他自己的生活,也描繪瞭他所接觸到的形形色色的人物。這些人物,有的是當時叱吒風雲的政界人士,有的是纔華橫溢的文人墨客,也有的是默默無聞的市井小民。通過他客觀的觀察和真誠的記錄,我們得以窺見這些人在曆史大背景下的真實狀態,他們的喜怒哀樂,他們的理想與睏惑。這讓我更加深刻地認識到,曆史並非隻由少數偉人書寫,而是由無數個體的生命匯聚而成。

評分坦白說,一開始我對“日記”這種形式的書籍並沒有太高的期待,總覺得會是零散的、不成體係的,更像是一個人的獨白,除非作者本身具備極高的文學天賦或者其經曆極其跌宕。然而,《中國近代人物日記叢書:譚獻日記》徹底打破瞭我的刻闆印象。這本書所呈現的,遠不止是一位人物的私人生活軌跡,更是一幅生動而厚重的曆史畫捲。譚獻的文字,雖然不乏個人的情緒和見解,但他作為一個身處關鍵曆史節點的人物,其觀察和記錄,無疑具有瞭不可替代的史料價值。我特彆留意瞭他對當時政治局勢、社會思潮的評論,雖然不像官方史書那樣立場鮮明,但那種夾敘夾議、旁觀者清的風格,反而更能反映齣時代真實的復雜性。例如,他對於某個新政的看法,既有對前景的審慎樂觀,也隱含著對未知風險的擔憂。這種 nuanced 的錶達,正是曆史研究中不可或缺的部分。而且,日記的連貫性,使得我們可以看到一個人思想的演變,看他在不同的事件和影響下,如何調整自己的認知和態度。這種動態的呈現,比靜態的史料更能讓人理解曆史人物的成長和選擇。

最是酒闌人散後,疏風拂麵微酣。

評分譚獻,近代詞人、學者。初名廷獻,字仲修,號復堂。浙江仁和( 今杭州市)人。同治六年(1867)舉人。屢赴進士試不第。曾入福建學使徐樹藩幕。後署秀水縣教諭。又曆任安徽歙縣、全椒、閤肥、宿鬆等縣知縣。後去官歸隱,銳意著述。晚年受張之洞邀請,主講經心書院。

評分--------------------------------------------------------------------------------

評分畫橋邊、一片流水無聲,人獨立、暮角將愁吹斷。

評分一日風塵,一日同禁受。

評分簾波澹處留人景,褭西風、數聲長笛。

評分春幡顫褭,憐舊時、人麵難尋。

評分玉人吹笛,眼底是江南。

評分好

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![誰與爭鋒:魔術師約翰遜、拉裏·伯德與那一段令NBA脫胎換骨的風雲歲月 [When the Game was Ours] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10848283/21104450-c924-4016-9927-441fca8c326f.jpg)

![天使不落淚:伊麗莎白·泰勒的率性綻放 [Elizabeth Taylor:There is Nothing Like a Dame] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11673762/552c8761N3b97dcfc.jpg)

![東方神鹿:我的太太王軍霞 [ORIENTAL GOD DEER] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11720282/5594964bN1cb10cfa.jpg)

![改變美國聯邦最高法院:大法官奧康納傳 [Sandra Day O'Connor: How the First Woman on the Supreme Court Became Its Most Influential Justice] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10843456/9cb36eae-a59f-44f1-87f7-eb96e097ef4b.jpg)