具体描述

内容简介

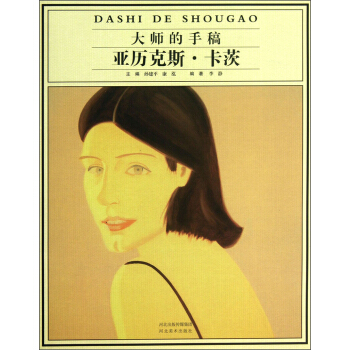

亚历克斯·卡茨于1927年生于美国纽约的布鲁克林区,油画家。早在二十世纪五十年代初期,卡茨就形成自己的艺术风格,六七十年代逐步在美国建立起自己的声望,事业稳步发展,八十年代渐渐进入欧洲。在其绘画发展的过程中,卡茨关注自己的内心世界,沿着自己认定的方向坚定的走下去。卡茨的作品题材涉及很广,有人物,风景等等,基本上都以素描色彩的形式呈现出来。在素描训练的过程中,卡茨画了大量的手稿,这些手稿越到后期手法越为纯熟,画家得心应手的运用着点、线、面来提炼生活中的感兴趣的东西,画面语言简练概括。在画面色彩的处理上,卡茨采用大面积概括的原则,将画面主题简化处理,细节几乎都被省略,且颜色鲜艳沉稳。用自己的方式,卡茨塑造出一个自己想要的空间,并在这个空间中赋予画面一种安详平和的气息。《大师的手稿:亚历克斯·卡茨》收录的就是他的绘画作品。此外,《大师的手稿:亚历克斯·卡茨》还介绍了卡茨的艺术追求,卡茨作品解析和卡茨绘画语言哲学等内容。目录

第一章 卡茨的艺术追求第二章 卡茨作品解析

1.卡茨作品形成的因素

2.卡茨对待作品的态度

第三章 卡茨绘画语言哲学与作品赏析

结语

前言/序言

用户评价

这本书给我的最大感受是其文本的节奏感和韵律感。阅读起来,完全不像是在啃一本学术著作,更像是在聆听一场精心编排的音乐会。文字的起承转合处理得非常流畅自然,观点之间的过渡衔接得天衣无缝,让你在不知不觉中,就已经被带到了下一个讨论的层次。它成功地避免了艺术评论中常见的“故作高深”的毛病,语言精准有力,画面感极强,仿佛每一句话本身就能在脑海中勾勒出一幅素描。作者对艺术史的引用也恰到好处,既能提供足够的背景知识,又不会喧宾夺主,始终聚焦于核心人物的独特贡献。读完后,我立即产生了去美术馆重温原作的冲动,因为通过这本书的解读,我感觉自己对那些作品的“理解深度”被极大地拓宽了。这不只是一本“读物”,它更像是一份珍贵的“参看指南”,指引着我们以更富于洞察力的方式去重新体验世界。

评分读完这本书,我脑子里久久回荡的,是一种混合着怀旧与现代的复杂情绪。这位艺术家的创作,似乎有一种跨越时代的魔力,既有着古典主义对形态的执着,又充满了对当代生活瞬间的敏锐捕捉。书中的论述层层递进,没有那种故作高深的晦涩词汇,而是用一种非常贴近人心的叙事方式,将艺术家的创作哲学娓娓道来。我特别喜欢作者对“肖像”这个主题的解读,它远超出了简单的人物记录,更像是一种对个体精神世界的深刻剖析。那些被描绘的对象,无论是在咖啡馆里沉思,还是在街角驻足,都带有一种独特的、难以名状的疏离感和力量感。这种疏离感,恰恰是现代人共同的体验,所以当我看到那些画面时,会产生一种强烈的共鸣——仿佛作者把我们自己内心的某种状态,用最直观的视觉语言呈现了出来。这本书成功地搭建了一座桥梁,连接了艺术家的创作意图和我们这些普通读者的日常感知,让原本高冷的艺术欣赏变得触手可及,却又充满值得回味的空间。

评分这本书给我的冲击力,简直就像是突然被拉进了一个色彩斑斓却又异常冷静的梦境。我原本以为这会是一本关于某个特定艺术流派的枯燥理论分析,但翻开之后,那种扑面而来的视觉体验完全颠覆了我的预期。作者的文字似乎自带一种魔力,能将那些看似日常的场景,通过精准而又略带疏离的笔触,提升到一种近乎永恒的维度。我尤其欣赏他捕捉光线和阴影的能力,那种处理方式,让人感觉时间仿佛静止在了某个瞬间。他似乎总能找到那个“恰到好处”的角度,让你在观看一幅画作时,不只是在看画面本身,更是在体验画家创作时的那种心境。书中对色彩运用的探讨尤其深入,那种看似随性却又处处藏着逻辑的搭配,让我忍不住停下来,反复揣摩。阅读的过程中,我感觉自己好像也在进行一场视觉上的冥想,所有的烦恼都在那些鲜明的色块和清晰的轮廓面前暂时消融了。这本书不仅仅是艺术评论,更像是一次关于如何“看”世界的全新教育。它挑战了我们习以为常的观察模式,引导我们去发现隐藏在平凡事物背后的深刻美学。

评分这本书的编辑和排版设计简直是教科书级别的典范。要知道,谈论视觉艺术的书籍,如果图文排版稍有不慎,很容易就会让阅读体验大打折扣,但这本书在这方面做得无懈可击。每张插图的色彩还原度和印刷精度都令人惊叹,那种质感,几乎能让你触摸到画布的纹理。更妙的是,作者在文字和图像之间的布局安排,总能起到相互烘托的作用,而不是简单的图文说明。有时,一段文字会巧妙地位于两幅作品之间,像是一个无声的引导者,帮你建立起它们之间潜在的联系。我甚至感觉到,这本书本身就是一件精心设计的艺术品。在内容上,作者对艺术史脉络的梳理清晰而富有洞察力,他没有把艺术家的发展看作孤立的事件,而是将其置于一个宏大的文化背景中进行考察,这使得我们理解其作品的演变逻辑更加顺畅。对于那些希望深入了解现代艺术发展轨迹的读者来说,这本书提供了扎实而又生动的视角。

评分老实说,我最初对这种“大师”题材的书籍是有些警惕的,总担心里面充斥着太多陈词滥调的赞美,缺乏真正的批判性思考。然而,这本书的作者展现出了一种罕见的平衡感。他对这位艺术家的推崇是显而易见的,但这种推崇并非盲目的崇拜,而是基于对作品细节近乎苛刻的分析。书中讨论到艺术家在不同创作阶段所面临的抉择和挣扎,那些关于形式、媒介和表达尺度的权衡,都被剖析得淋漓尽致。我尤其赞赏其中关于“留白”哲学的探讨,这不仅仅是构图技巧,更是一种生存态度的体现——如何有意识地在充斥着信息的现代生活中,为自己保留呼吸的空间。作者的文字具有很强的穿透力,他敢于触及艺术背后的商业考量与纯粹创作冲动之间的张力,使得整本书读起来充满了辩证的魅力。它不仅仅是歌颂,更是对艺术创作本质的一次深刻探问。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![美妙绝伦:紫砂壶收藏与鉴赏/世界高端文化珍藏图鉴大系 [Collection and Appreciation] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11396210/rBEhVFLni94IAAAAAASqNaQE4DIAAIRFALxQFAABKpN581.jpg)

![人类表演学系列:艺术表演与社会表演 [Aesthetic Performance and Social Performance] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11552195/5438fb5aN6e7278c8.jpg)