具体描述

内容简介

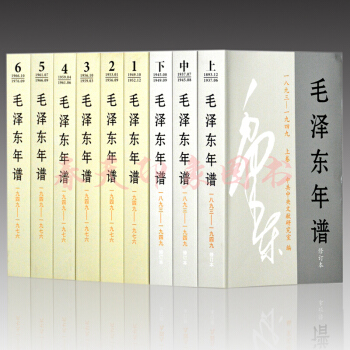

韩氏考究群谱,撷取众家之长,新创体例与编著方法,乃首定目次,前有简谱,作为本谱纲要。关于学谱主体部分,对谱主事迹系年,则与诸谱迥异,分为国内大事、事略、著述、当代著名学者对谱主重要著作之评论等。次为对谱主五十余册全集,依照年次抽离出重点而编纂之,堪为谱主全集的浓缩本,亦是其第一部学术年谱。清代大儒章学诚说:“文人之有年谱,颇觉有补于知人论世之学,不仅区区考一人文集已也。”故本谱不但如韩文公所言“发潜德之幽光”,彰显前贤,而更是为了启发后学,帮助他们能从中得到一些知人论世的宝贵知识。

作者简介

韩复智,山东省齐河县人,1930年生。台湾大学历史学系学士、历史学研究所硕士。曾任台湾大学历史学系所讲师、副教授、教授。中兴大学历史学研究所兼任教授、香港珠海书院客座教授、空中大学兼任教授。中国上古秦汉学会理事长、中国历史学会暨简牍学会常务理事,2000年于台湾大学退休。著有《两汉的经济思想》、《傅玄》、《汉史论集》、《秦汉史论集》。编有《中国通史论文选辑》、《中国史论集》、《先秦两汉文学论著集目》、《傅新年,董作宾先生百岁纪念专刊》。合编著有《中国文明发展史》、《秦汉史》、《中国科技史论集》。合注有《后汉书纪传今注》。主译《剑桥中国史1:秦汉篇》。论文有《论中国科学技术史的教育功能与研究价值》、《傅斯年先生年谱》,《我所认识的钱宾四先生》、《编著的动机和过程(附简谱)》等二十余篇。内页插图

目录

卷一卷首

钱先生留影选载

香港中文大学新亚书院暨新亚研究所、新亚中学校友会等谒墓团于钱先生墓侧留影

钱先生墨迹选刊

本文

例言

钱穆宾四先生行谊述略(代序)

也谈现代新儒家(代序)

我所认识的钱宾四先生(代序)

钱穆先生学术简谱

壹、谱前

先世

父母

贰、学术年谱

一八九五年(清光绪二十一年)

一八九六年(清光绪二十二年)

一八九七年(清光绪二十三年)

一八九八年(清光绪二十四年)

一八九九年(清光绪二十五年)

一九○○年(清光绪二十六年)

一九○一年(清光绪二十七年)

一九○二年(清光绪二十八年)

一九○三年(清光绪二十九年)

一九○四年(清光绪三十年)

一九○五年(清光绪三十一年)

一九○六年(清光绪三十二年)

一九○七年(清光绪三十三年)

一九○八年(清光绪三十四年)

一九○九年(清宣统元年)

一九一○年(清宣统二年)

一九一一年(清宣统三年)

一九一二年

一九一三年

一九一四年

一九一五年

一九一六年

一九一七年

一九一八年

一九一九年

一九二○年

一九二一年

一九二二年

一九二三年

一九二四年

一九二五年

一九二六年

一九二七年

一九二八年

……

卷二

卷三

卷四

卷五

卷六

精彩书摘

有关“道统”问题,是学术思想史上一重要而复杂的问题,也是一纯学术性的话题,我不能谈论。但在此我想指出,刘先生所说的是指《中国学术通义》一书之第二篇《中国儒家与文化传统》一文,原文长三十页,这是钱先生自己很看重的一篇大文章。我希望对此问题有兴趣的读者,能将两文比对研究,庶可了解钱先生真正的作意所在。刘先生在同节中,另有一段话,这段话中对钱先生的误解,我可以作一说明。刘先生说:

传统儒者是高度的思想主义者,这在孔子即是如此,他慨叹道之不行者久矣!朱子的看法明显地与他相符,反而钱先生提出来的看法与孔孟有很大的差距。传统儒家相信以先知觉后觉,一般老百姓日用而不知,焉能在自觉的层面上担负道统,当然更不能无分疏地泛说整个文化大传统即是道统。

从刘先生这段话,可以看出,他与钱先生对儒家的认识显然有很大的差距。钱先生在其《中国儒家与文化传统》一文中曾说:

宋明两代所争执之道统是一种主观的道统,或说一线单传的道统,是截断众流,甚为孤立,纰缪甚多。真道统则须从历史文化大传统言,当知此一整个文化大传统即是道统。

“道统”两字的涵义,并不专指学者在学术思想史上的传承言,也可作广义性的解释。上引文中前后“道统”两字,涵义有别。

钱先生虽也提到儒家有高度的理想,但他认为儒家思想的意义与价值,更重要的在能“实践”。他常说:“孔子之道贵在平易近人,忠、恕、孝、悌,人人能知能行。”钱先生在南洋、在美旧金山,对侨胞讲演,常说每一位流亡海外的华侨,他们身上都带有中国传统文化出去的,所以海外侨胞虽经两代、三代,文化道统传承未断,还能保持为一道地的中国人。钱先生认为就此可见中国文化精神的伟大处。或许刘先生对此不能认同。

……

前言/序言

unll用户评价

作为一名对中国哲学史有浓厚兴趣的读者,我一直在寻找能够深入理解中国思想演变脉络的著作,《钱穆先生学术年谱(套装全6卷)》恰恰满足了我的这一需求。我发现,钱穆先生的学术研究,尤其是他关于中国哲学史的梳理与阐释,往往与他个人的人生经历和时代背景紧密结合。年谱详细记录了先生在不同时期对儒家、道家、佛教等中国主要哲学流派的研究心得与学术争论。我尤其关注的是,先生是如何在西方哲学思潮涌入的背景下,重新发掘与肯定中国哲学本身的价值与原创性。年谱中关于他如何将史学研究与哲学思考融为一体的记载,对我启发很大。我了解到,先生并非孤立地研究哲学,而是将其置于中国历史的长河中,考察其思想的生成、发展与演变。这套年谱,让我得以跟随钱穆先生的学术脚步,重新审视中国哲学史的宏大叙事,也让我对中国传统文化的深邃智慧有了更深刻的理解和体悟。

评分我一直对近代中国知识分子的命运与抉择深感兴趣,《钱穆先生学术年谱(套装全6卷)》无疑为我提供了绝佳的研究素材。我关注的焦点在于,在那个风云变幻的时代,钱穆先生是如何在战乱、动荡与各种思潮的冲击下,坚守学术阵地,并将中国传统文化精髓发扬光大的。这套年谱,以年谱这种严谨而细致的方式,将先生人生中的关键节点一一呈现。例如,抗战时期他在西南联大的经历,以及之后在各地教学、著述的片段,都清晰地展现了他“为天地立心,为生民立命”的学术情怀。我特别留意了年谱中关于先生与同时代其他学人交往的记录,这些互动不仅丰富了学术史的内涵,也折射出那个时代知识分子的精神风貌。通过年谱,我得以窥见钱穆先生如何在时代洪流中保持清醒的头脑,如何将个人命运与国家民族的命运紧密相连,这种精神力量,即便是在今天,依然具有深刻的启示意义。这套年谱不仅仅是一部学术著作,更是一部时代的人物志,一部知识分子精神史的生动写照。

评分《钱穆先生学术年谱(套装全6卷)》的出现,简直是为我这样的史学爱好者打开了一扇通往大师精神世界的大门。一直以来,对钱穆先生的学术成就,特别是他开创性的新史学,我总是心生景仰,但总觉得隔着一层纱,难以真正触及他思想的源流与发展脉络。这套年谱,以时间为轴,细致入微地勾勒出先生从少年时代求学、中年治学、到晚年著述立说的完整轨迹。我尤其被其中对于先生早期学术探索的描绘所吸引,那些在艰苦条件下,先生如何凭借惊人的毅力和卓越的才华,汲取中西文化养分,最终形成自己独特史观的历程,读来令人荡气回肠。年谱不仅收录了大量的文献史料,更穿插了许多先生的亲笔书信、日记片段,这些鲜活的细节,仿佛让我们能听到先生当年在书斋中的低语,感受到他治学过程中的艰辛与欣喜。对于理解钱穆先生的学术思想,这套年谱提供了一个最直接、最权威的切入点,它填补了我对先生学术生涯认知上的空白,也让我对这位伟大的史学大家有了更立体、更深刻的认识。

评分我是一个对中国文化传承问题比较敏感的读者,一直关注着如何在现代社会中重新理解与发扬中国传统文化。《钱穆先生学术年谱(套装全6卷)》为我提供了一个极具价值的视角。我尤其感兴趣的是,钱穆先生在不同的人生阶段,如何面对和回应关于中国文化存续的时代挑战。年谱中,我看到了先生如何在他所处的时代背景下,对中国文化的精神特质、历史地位进行深刻的论述。我特别留意了年谱中关于先生在教育领域所做的努力,以及他对年轻一代传承中华文化的殷切期望。那些关于他如何在中西文化交流碰撞的大潮中,坚定地守护与推广中国文化精髓的记载,让我深感敬佩。这套年谱,不仅仅是记录了一个学者的学术生涯,更深刻地反映了中国知识分子在维护与传承民族文化方面的责任与担当。通过阅读这套年谱,我更加坚信,深入理解中国文化,需要从其历史脉络和思想根源入手,而钱穆先生的学术成就,正是我们回溯与重塑文化认同的重要宝库。

评分我一直对中国古代史的研究方法论感到好奇,特别是对于如何避免西方式的分析框架,而能更贴切地理解中国历史本身的逻辑,《钱穆先生学术年谱(套装全6卷)》为我提供了一个绝佳的范本。我关注的重点在于,钱穆先生是如何在学术实践中,不断打磨与发展他的“中国历史精神”的。这套年谱,通过对先生各个时期学术活动、著作写作的详细记录,清晰地展示了他学术思想的形成与演进过程。我尤其关注的是,年谱中对于先生如何处理文献、如何构建史学体系的描述。例如,他在阐释中国历史趋势时,常常跳出微观的事件分析,而着眼于更宏观的文化与社会变迁。他的“温情与敬意”的治史态度,以及对中国历史的内在生命力的强调,都在年谱的细节中得到了生动的体现。这套年谱,让我看到了一个史学大家是如何在勤奋治学中,不断探索与创新,也让我对如何真正理解与书写中国历史,有了更清晰的方向和更坚实的理论基础。

评分书不错,很便宜买到了

评分此书读来,似有删节,严重与否,还未细读。宾四先生年谱未出,而此一学术重要著作展开,实是了解宾四先生学术的最佳指导

评分结语

评分本谱的纪年,以公元为主,次为甲子,民国以前采用清代皇帝年号。

评分钱穆与夫人胡美琦

评分本谱的取材有二:(一)以台北市素书楼文教基金会•兰台出版社出版的钱穆先生全部著作为主(以下简称兰台版),辅以联经出版事业公司印行的《钱宾四先生全集》(以下简称《全集》)与商务印书馆出版有关钱先生的著作(以下简称商务版)。(二)多种相关书文资料,详见后面“引用书目与参考资料”。

评分父亲钱承沛考中秀才后,因体弱多病,无意科名。但对两个儿子却寄予厚望,希望他们能读书入仕。钱穆7岁那年,被送到私塾读书。12岁时,41岁的父亲撒手尘世。母亲宁愿忍受孤苦,也不让孩子辍学,她说:“我当遵先夫遗志,为钱家保留几颗读书的种子”于是钱穆得以继续就读。

评分父亲钱承沛考中秀才后,因体弱多病,无意科名。但对两个儿子却寄予厚望,希望他们能读书入仕。钱穆7岁那年,被送到私塾读书。12岁时,41岁的父亲撒手尘世。母亲宁愿忍受孤苦,也不让孩子辍学,她说:“我当遵先夫遗志,为钱家保留几颗读书的种子”于是钱穆得以继续就读。

评分嫉妒我的手速吗?买到钻石会员容易吗?突然早上领每一张券都要验证码,输完了还领不到,很生气(#`皿´)<怒怒怒怒怒怒!!! 打电话还不解决!嫉妒我的手速吗?买到钻石会员容易吗?突然早上领每一张券都要验证码,输完了还领不到,很生气(#`皿´)<怒怒怒怒怒怒!!! 打电话还不解决!嫉妒我的手速吗?买到钻石会员容易吗?突然早上领每一张券都要验证码,输完了还领不到,很生气(#`皿´)<怒怒怒怒怒怒!!! 打电话还不解决!嫉妒我的手速吗?买到钻石会员容易吗?突然早上领每一张券都要验证码,输完了还领不到,很生气(#`皿´)<怒怒怒怒怒怒!!! 打电话还不解决!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有