具体描述

内容简介

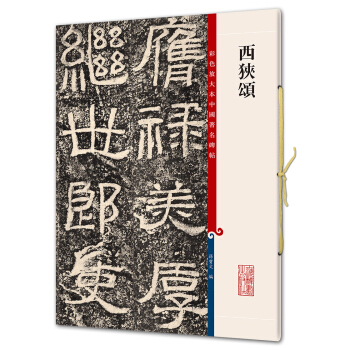

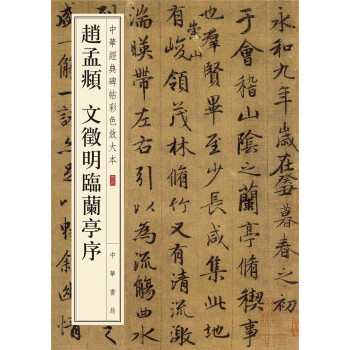

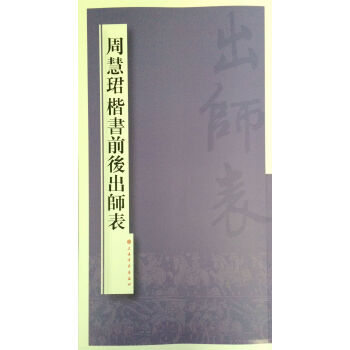

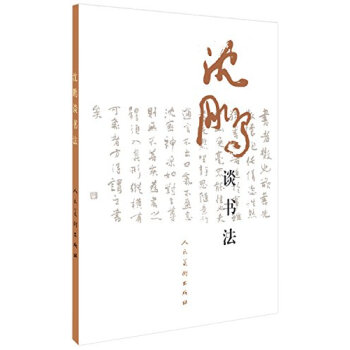

《西泠印社精选历代碑帖:王羲之兰亭序三种》为西泠印社精选历代碑帖丛书之一,本贴收录了王羲之兰亭序三种碑帖,本贴价格适当,阅读临摹方便,适于广大的普及型读者购买使用。

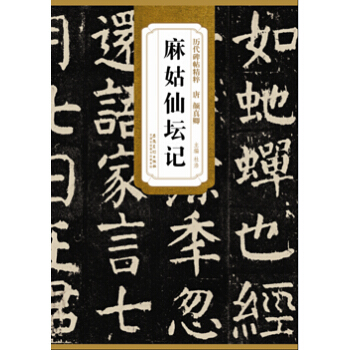

内页插图

前言/序言

用户评价

说实话,我买碑帖,最看重的往往是导读和注释的深度与广度。光是把字印出来是远远不够的,对于《兰亭序》这种被后世无数人揣摩、争议的文本,没有权威的解读作为支撑,读者很容易陷入盲目的模仿,甚至误入歧途。我希望能看到对于这“三种”版本的详细考证。它们分别是哪个时期的拓本?在书法史上各自占据着怎样的地位?比如,有没有涉及到著名的“神龙本”或者“虞版”的对比分析?如果能有资深的碑帖鉴定专家撰写导论,梳理出它们之间的传承脉络、风格差异,那就太棒了。这些背景知识,能帮助我从“看热闹”的层面跃升到“看门道”的层次。仅仅模仿字形是学不到王羲之的精髓的,他的伟大在于对笔势的驾驭和整体结构的把控。因此,书中对笔法的具体讲解,比如起笔的回锋、行笔的侧锋运用,以及收笔的藏锋处理,能否有图文并茂的细致拆解,而不是空泛的赞美之词?只有扎实的理论支撑,才能让临习事半功倍。

评分这本《西泠印社精选历代碑帖:王羲之兰亭序三种》,光是书名就带着一股子厚重的历史和艺术气息扑面而来,光是想象它捧在手里的触感,就觉得这绝非等闲之物。我一直对中国传统书法艺术抱有深深的敬意,尤其是王羲之这位“书圣”,他的《兰亭序》简直就是书法史上的巅峰之作,被誉为“天下第一行书”。然而,真正能接触到原作的机会是凤毛麟角,大多时候我们只能通过拓本、影印本来窥其堂奥。因此,当看到西泠印社这样权威的机构出品的精选本时,我的期待值瞬间拉满。我特别好奇,这次收录的三种不同版本,究竟是侧重于哪几个流传有序、艺术价值极高的拓本?是宋拓的精细入微,还是明代的浑厚有力?每一页的影印质量如何,能否清晰地展现出笔墨的枯湿浓淡、提按顿挫,乃至纸张和印泥本身的肌理变化?毕竟,对于行书的精髓而言,那种“韵”和“气”往往藏在那些看似不经意的细节之中,一个模糊的边缘,一处墨色的洇开,都可能蕴含着后人难以企及的笔法奥秘。我希望能在这本书里,找到那种穿越时空的对话感,仿佛能感受到羲之先生当年在修禊雅集上,一挥而就时的那份酣畅淋漓与超然物外。这本书,对我而言,不仅仅是一本临摹的工具书,更像是一扇通往魏晋风度的精神之窗。

评分这本书能由西泠印社这样的金字招牌来出版,我想它在收录的“精选”标准上,必然是经过了极其严苛的筛选。然而,即使是精选,也会涉及到取舍。我非常好奇,这“三种”版本各自代表了王羲之在不同时期或者不同创作状态下的面貌。比如,有没有可能收录一种被认为是早期、略带隶意、结构较为拘谨的版本,以展现其探索阶段;再配上最负盛名的成熟期版本,展现其圆润遒劲;最后,是否加入了一种风格略异、可能带有“过目帖”痕迹的版本,以供研究者作更深层次的对比分析?这种组合策略,远比简单地收录三件风格相近的拓本更有学术价值。它能帮助读者构建一个立体的、动态的“兰亭序”形象,而不是一个僵化的、符号化的“标准答案”。好的碑帖选本,应该像一位高明的老师,它不仅告诉你“是什么”,更重要的是告诉你“为什么会是这样”,以及“它如何演变”。我希望这本书能提供这种层次丰富的阅读体验,让每一个翻阅者都能从中获得启发,无论是对书法技法的理解,还是对艺术史发展的认知,都能有所精进。

评分我对这套书的实用性部分抱有非常高的期待。对于我们习书者来说,碑帖是用来“用”的,不是用来供奉的。所以,它的开本大小和装订方式直接决定了它是否适合“上案台”。理想情况下,它应该采用对开或者接近原大尺寸的印刷,这样在临摹时,我们才能尽可能地感受到原作的笔势和气场。如果尺寸过小,很多精微之处就会被压缩,临帖时总有一种隔靴搔痒的感觉。再者,这本书的排版设计也应该体现出专业性。是采用单帖一页,还是左右对开,左边是原碑帖影印,右边是清晰的米字格或九宫格临写区域?如果是后者,那无疑大大提升了使用的便利性。我希望打开书本时,它能够平整地摊开,不需要用手死死按住书脊,这在练习长卷类的作品时尤其重要。毕竟,在挥毫泼墨时,你可不想被一本不合作的书籍分散了所有的注意力,导致前功尽弃。这本书的“手感”和“可用性”,是衡量它是否能成为案头常备良伴的关键指标。

评分作为一个常年与碑帖打交道的“老油条”,我对书籍的装帧和纸张的选择有着近乎苛刻的要求。这本书的定位显然是高端收藏与专业学习并重,所以,我非常关注它在物理层面的处理。首先,装帧是否结实耐用?碑帖是需要反复翻阅、甚至需要铺平对照的物件,如果装订不佳,几下就会散架,那真是暴殄天物。其次,纸张的选取至关重要。用于影印古代墨迹或拓本,纸张的白度、厚度以及吸墨性都需要恰到好处。太亮的纸会削弱墨色的古朴感,太薄则容易透墨,影响阅读体验。我期望它使用的是那种带有微微米黄调、质感细腻、厚实又不失韧性的纸张,这样才能更好地衬托出碑帖的古朴韵味。更进一步说,如果印厂在复制那些细微的“飞白”和“涨墨”效果时,能做到最大限度的还原,那简直是匠心独运了。我希望拿起来的时候,能感受到那种沉甸甸的学术分量,而不是轻飘飘的印刷品感觉。阅读碑帖的过程,其实也是一个对古人制作工艺的致敬过程,每一个细节的考究,都体现了出版社对经典应有的尊重。

评分京东活动期间购买京东活动期间购买

评分每个字都是有生命的,在这里就能看到。

评分名家评价

评分兰亭序,又名《兰亭集序》、《兰亭宴集序》、《临河序》、《禊序》、《禊帖》。晋代书法家王羲之撰写。其文书法具有极高的艺术价值,与颜真卿《祭侄季明文稿》、苏轼《寒食帖》并称三大行书书法帖。《兰亭序》中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者好景不长,生死无常的感慨。法帖相传之本,共二十八行,三百二十四字,章法、结构、笔法都很完美,是他中年时的得意之作。

评分书不错!

评分兰亭序,又名《兰亭集序》、《兰亭宴集序》、《临河序》、《禊序》、《禊帖》。晋代书法家王羲之撰写。其文书法具有极高的艺术价值,与颜真卿《祭侄季明文稿》、苏轼《寒食帖》并称三大行书书法帖。《兰亭序》中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者好景不长,生死无常的感慨。法帖相传之本,共二十八行,三百二十四字,章法、结构、笔法都很完美,是他中年时的得意之作。

评分印刷不错。

评分产品不错,快递很好,总体性价比可以。

评分金圣叹《天下才子必读书》卷九:“此文一意反复生死之事甚疾,现前好景可念,更不许顺口说有妙理妙语,真古今第一情种也。”[4]

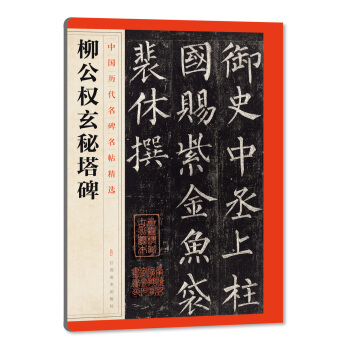

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有