具体描述

产品特色

编辑推荐

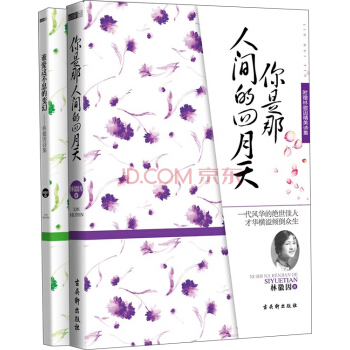

★ 一代风华的绝世佳人,才华横溢倾倒众生。

★ 中国文学沙龙女主人,聚集无数名流,人人流连忘返。

★ 让徐志摩、金岳霖、梁思成三大才子痴迷钟爱一生的女神。

★ 随书附赠林徽因精美诗集,精致礼品套装。

★ 你是一树一树的花开,是燕在梁间的呢喃——你是爱,是暖,是希望,你是人间的四月天。

★ 畅销林徽因《你是那人间四月天》经典版本。

内容简介

《你是那人间的四月天》作品集里,包括了林徽因文学作品中的散文、小说和书信。本集尽可能地收集了她的书信,涵盖了她从留学时代直到晚年的一生,而且全部是纯粹的私信,从而极其真切地展示了她在文学、建筑、政治、感情、家庭,以及把这一切都交织在一起的社会生活中的心路历程,有血有肉有泪地反映了那一段历史。在附赠诗集《谁爱这不息的变幻》中,收集了林徽因所有的诗作,其中还包括徐志摩为其痴迷写下的情诗。

作者简介

林徽因(1904.06.01~1955.04.01),中国一位女性建筑学家,同时也被胡适誉为中国一代才女。她的文学著作包括散文、诗歌、小说、剧本、译文和书信等,其中代表作为《你是人间四月天》,小说《九十九度中》等。

目录

第一辑 散文悼志摩

纪念志摩去世四周年

山西通信

窗子以外

蛛丝和梅花

彼此

一片阳光

第二辑 评论

惟其是脆嫩

写诗究竟是怎么一回事

文艺丛刊小说选题记

第三辑 小说

窘

九十九度中

钟绿

吉公

文珍

绣绣

第四辑 书信

致胡适

致沈从文

致梁思庄

致梁再冰

致金岳霖

致梁思成

精彩书摘

悼志摩“完全诗意的信仰”,我可要在这里哭了!也就是为这“诗意的信仰”,他硬要借航空的方便达到他“想飞”的夙愿!“飞机是很稳当的,”他说,“如果要出事,那是我的运命!”他真对运命这样完全诗意的信仰!

十一月十九日,我们的好朋友,许多人都爱戴的新诗人,徐志摩突兀的,不可信的,残酷的,在飞机上遇险而死去。这消息在二十日的早上像一根针刺猛触到许多朋友的心上,顿使那一早的天墨一般地昏黑,哀恸的咽哽锁住每一个人的嗓子。

志摩……死……谁曾将这两个句子联在一处想过!他是那样活泼的一个人,那样刚刚站在壮年的顶峰上的一个人。朋友们常常惊讶他的活动,他那像小孩般的精神和认真,谁又会想到他死?

突然地,他闯出我们这共同的世界,沉入永远的静寂,不给我们一点预告,一点准备,或是一个最后希望的余地。这种几乎近于忍心的决绝,那一天不知震麻了多少朋友的心?现在那不能否认的事实,仍然无情地挡住我们前面。任凭我们多苦楚地哀悼他的惨死,多迫切地希冀能够仍然接触到他原来的音

容,事实是不会为体贴我们这悲念而有些须更改;而他也再不会为不忍我们这伤悼而有些须活动的可能!这难堪的永远静寂和消沉便是死的最残酷处。

我们不迷信的,没有宗教地望着这死的帷幕,更是丝毫没有把握。张开口我们不会呼吁,闭上眼不会入梦,徘徊在理智和情感的边沿,我们不能预期后会,对这死,我们只是永远发怔,吞咽枯涩的泪,待时间来剥削着哀恸的尖锐,痂结我们每次悲悼的创伤。那一天下午初得到消息的许多朋友不是全跑到胡适之先生家里么?但是除去拭泪相对,默然围坐外,谁也没有主意,谁也不知有什么话说,对这死!

谁也没有主意,谁也没有话说!事实不容我们安插任何的希望,情感不容我们不伤悼这突兀的不幸,理智又不容我们有超自然的幻想!默然相对,默然围坐……而志摩则仍是死去没有回头,没有音讯,永远不会回头,永远不会再有音讯。

我们中间没有绝对信命运之说的,但是对着这不测的人生,谁不感到惊异,对着那许多事实的痕迹又如何不感到人力的脆弱,智慧的有限?世事尽有定数?世事尽是偶然?对这永远的疑问我们什么时候能有完全的把握?

在我们前边展开的只是一堆坚质的事实:

“是的,他十九日晨有电报来给我……

“十九日早晨,是的!说下午三点准到南苑,派车接……

“电报是九时从南京飞机场发出的……

“刚是他开始飞行以后所发……

“派车接去了,等到四点半……说飞机没有到……

“没有到……航空公司说济南有雾……很大……”只是一个钟头的差别;下午三时到南苑,济南有雾!谁相信就是这一个钟头中便可以有这么不同事实的发生,志摩,我的朋友!

他离平的前一晚我仍见到,那时候他还不知道他次晨南旅的。飞机改期过三次,他曾说如果再改下去,他便不走了的。我和他同由一个茶会出来,在总布胡同口分手。在这茶会里,我们请的是为太平洋会议来的一个柏雷博士,因为他是志摩生平最爱慕的女作家曼殊斐儿的姊丈,志摩十分的殷勤;希望可以再从柏雷口中得些关于曼殊斐儿早年的影子,只因限于时间,我们茶后匆匆地便散了。晚上我有约会出去了,回来时很晚,听差说他又来过,适遇我们夫妇刚走,他自己坐了一会儿,喝了一壶茶,在桌上写了些字便走了。我到桌上一看--“定明早六时飞行,此去存亡不卜……”

我怔住了,心中一阵不痛快,却忙给他一个电话。

“你放心。”他说,“很稳当的,我还要留着生命看更伟大的事迹呢,哪能便死?……”

话虽是这样说,他却是已经死了整两周了!

现在这事实一天比一天更结实,更固定,更不容否认。志摩是死了,这个简单残酷的实际早又添上时间的色彩,一周,两周,一直地增长下去……

我不该在这里语无伦次地尽管呻吟我们做朋友的悲哀情绪。归根说,读者抱着我们的文字看,也就是像志摩的请柏雷一样,要从我们口里再听到关于志摩的一些事。这个我明白,只怕我不能使你们满意,因为关于他的事,动听的,使青年人知道这里有个不可多得的人格存在的,实在太多,决不是几千字可以表达得完。谁也得承认像他这样的一个人世间便不轻易有几个的,无论在中国或是外国。

我认得他,今年整十年,那时候他在伦敦经济学院,尚未去康桥。我初次遇到他,也就是他初次认识到影响他迁学的狄更生先生。不用说他和我父亲最谈得来,虽然他们年岁上差别不算少,一见面之后便互相引为知己。他到康桥之后由狄更生介绍进了皇家学院,当时和他同学的有我姊丈温君源宁。一直到最近两个月中,源宁还常在说他当时的许多笑话,虽然说是笑话,那也是他对志摩最早的一个惊异的印象。志摩认真的诗情,决不含有丝毫矫伪,他那种痴,那种孩子似的天真实能令人惊讶。源宁说,有一天他在校舍里读书,外边下起了倾盆大雨--唯是英伦那样的岛国才有的狂雨--忽然他听到有人猛敲他的房门,外边跳进一个被雨水淋得全湿的客人。不用说他便是志摩,一进门一把扯着源宁向外跑,说快来我们到桥上去等着。这一来把源宁怔住了,他问志摩等什么在这大雨里。志摩睁大了眼睛,孩子似的高兴地说:“看雨后的虹去。”源宁不只说他不去,并且劝志摩趁早将湿透的衣服换下,再穿上雨衣出去,英国的湿气岂是儿戏。志摩不等他说完,一溜烟地自己跑了。

以后我好奇地曾问过志摩这故事的真确,他笑着点头承认这全段故事的真实。我问:“那么下文呢,你立在桥上等了多久,并且看到虹了没有?”他说记不清,但是他居然看到了虹。我诧异地打断他对那虹的描绘,问他怎么他便知道,准会有虹的。他得意地笑答我说:“完全诗意的信仰!”

“完全诗意的信仰”,我可要在这里哭了!也就是为这“诗意的信仰”,他硬要借航空的方便达到他“想飞”的夙愿!“飞机是很稳当的,”他说,“如果要出事,那是我的运命!”他真对运命这样完全诗意的信仰!

志摩我的朋友,死本来也不过是一个新的旅程,我们没有到过的,不免过分地怀疑,死不定就比这生苦,“我们不能轻易断定那一边没有阳光与人情的温慰”,但是我前边说过最难堪的是这永远的静寂。我们生在这没有宗教的时代,对这死实在太没有把握了。这以后许多思念你的日子,怕要全是昏暗的苦楚,不会有一点点光明,除非我也有你那美丽的诗意的信仰!

我个人的悲绪不竟又来扰乱我对他生前许多清晰的回忆,朋友们原谅。

诗人的志摩用不着我来多说,他那许多诗文便是估价他的天平。我们新诗的历史才是这样的短,恐怕他的判断人尚在我们儿孙辈的中间。我要谈的是诗人之外的志摩。人家说志摩的为人只是不经意的浪漫,志摩的诗全是抒情诗,这断语从不认识他的人听来可以说很公平,从他的朋友们看来实在是对不起他。志摩是个很古怪的人,浪漫固然,但他人格里最精华的却是他对人的同情、和蔼和优容;没有一个人他对他不和蔼,没有一种人,他不能优容,没有一种的情感,他绝对地不能表同情。我不说了解,因为不是许多人爱说志摩最不解人情么?我说他的特点也就在这上头。

我们寻常人就爱说了解;能了解的我们便同情,不了解的我们便很落寞乃至于酷刻。表同情于我们能了解的,我们以为很适当;不表同情于我们不能了解的,我们也认为很公平。志摩则不然,了解与不了解,他并没有过分地夸张。他只知道温存,和平,体贴,只要他知道有情感的存在,无论出自何人,在何等情况下,他理智上认为适当与否,他全能表几分同情,他真能体会原谅他人与他自己不相同处,从不会刻薄地单支出严格的迫仄的道德的天平指谪凡是与他不同的人。他这样的温和,这样的优容,真能使许多人惭愧,我可以忠实地说,至少他要比我们多数的人伟大许多;他觉得人类各种的情感动作全有它不同的,价值放大了的人类的眼光,同情是不该只限于我们划定的范围内。他是对的,朋友们,归根说,我们能够懂得几个人,了解几桩事,几种情感?哪一桩事,哪一个人没有多面的看法?为此说来,志摩的朋友之多,不是个可怪的事;凡是认得他的人不论深浅对他全有特殊的感情,也是极为自然的结果。而反过来看他自己在他一生的过程中却是很少得着同情的。不只如是,他还曾为他的一点理想的愚诚几次几乎不见容于社会。但是他却未曾为这个鄙吝他给他人的同情心,他的性情,不曾为受了刺激而转变刻薄暴戾过,谁能不承认他几有超人的宽量。

志摩的最动人的特点,是他那不可信的纯净的天真,对他的理想的愚诚,对艺术欣赏的认真,体会情感的切实,全是难能可贵到极点。他站在雨中等虹,他甘冒社会的大不韪争他的恋爱自由;他坐曲折的火车到乡间去拜哈岱,他抛弃博士一类的引诱卷了书包到英国,只为要拜罗素做老师,他为了一种特异的境遇,一时特异的感动,从此在生命途中冒险,从此抛弃所有的旧业,只是尝试写几行新诗--这几年新诗尝试的运命并不太令人踊跃,冷嘲热骂只是家常便饭--他常能走几里路去采几茎花,费许多周折去看一个朋友说两句话;这些,还有许多,都不是我们寻常能够轻易了解的神秘。我说神秘,其实竟许是傻,是痴!事实上他只是比我们认真,虔诚到傻气,到痴!他愉快起来,他的快乐的翅膀可以碰得到天;他忧伤起来,他的悲戚是深得没有底。寻常评价的衡量在他手里失了效用,利害轻重他自有他的看法,纯是艺术的情感的脱离寻常的原则,所以往常人常听到朋友们说到他总爱带着嗟叹的口吻说:“那是志摩,你又有什么法子!”他真的是个怪人么?朋友们,不,一点都不是,他只是比我们近情近理,比我们热诚,比我们天真,比我们对万物都更有信仰,对神,对人,对灵,对自然,对艺术!

朋友们,我们失掉的不只是一个朋友,一个诗人,我们丢掉的是个极难得可爱的人格。

至于他的作品全是抒情的么?他的兴趣只限于情感么?更是不对。志摩的兴趣是极广泛的。就有几件,说起来,不认得他的人便要奇怪。他早年很爱数学,他始终极喜欢天文,他对天上星宿的名字和部位就认得很多,最喜暑夜观星,好几次他坐火车都是带着关于宇宙的科学的书。他曾经译过爱因斯坦的相对论,并且在一九二二年便写过一篇关于相对论的东西登在《民铎》杂志上。他常向思成说笑:“任公先生的相对论知识还是从我徐君志摩大作上得来的呢,因为他说他看过许多关于爱因斯坦的哲学都未曾看懂,看到志摩的那篇才懂了。”今夏我在香山养病,他常来闲谈,有一天谈到他幼年上学的经过和美国克莱克大学两年学经济学的景况,我们不禁对笑了半天,后来他在他的《猛虎集》的“序”里也说了那么一段。可是奇怪的,他不像许多天才,幼年里上学,不是不及格,便是被斥退,他是常得优等的。听说有一次康乃尔暑校里一个极严的经济教授还写了信去克莱克大学教授那里恭维他的学生,关于一门很难的功课。我不是为志摩在这里夸张,因为事实上只有为了这桩事,今夏志摩自己便笑得不亦乐乎!

此外,他的兴趣对于戏剧绘画都极深浓,戏剧不用说,与诗文是那么接近,他领略绘画的天才也颇可观,后期印象派的几个画家,他都有极精密的爱恶,对于文艺复兴时代那几位,他也很熟悉,他最爱鲍蒂切利和达文骞。自然他也常承认文人喜画常是间接地受了别人论文的影响,他的,就受了法兰(Roger Fry)和斐德(Walter Pater)的不少影响。对于建筑审美,他常常对思成和我道歉说:“太对不起,我的建筑常识全是Ruskins那一套。”他知道我们是讨厌Ruskins的。但是为看一个古建的残址,一块石刻,他比任何人都热心,都更能静心领略。

他喜欢色彩,虽然他自己不会作画,暑假里他曾从杭州给我几封信,他自己叫它们“描写的水彩画”,他用英文极细致地写出西边桑田的颜色,每一分嫩绿,每一色鹅黄,他都仔细地观察到。又有一次,他望着我园里一带断墙半晌不语,过后他告诉我说,他正在默默体会,想要描写那墙上向晚的艳阳和刚刚入秋的藤萝。

对于音乐,中西的他都爱好,不只爱好,他那种热心便唤醒过北京一次--也许唯一的一次--对音乐的注意。谁也忘不了那一年,克拉斯拉到北京在“真光”拉一个多钟头的提琴。对旧剧,他也得算“在行”,他最后在北京那几天,我们曾接连地同去听好几出戏,回家时我们讨论得热闹,比任何剧评都诚恳都起劲。

谁相信这样的一个人,这样忠实于“生”的一个人,会这样早地永远地离开我们另投一个世界,永远地静寂下去,不再透些须声息!

我不敢再往下写,志摩若是有灵听到比他年轻许多的一个小朋友拿着老声老气的语调谈到他的为人不觉得不快么?这里,我又来个极难堪的回忆,那一年他在这同一个的报纸上写了那篇伤我父亲惨故的文章,这梦幻似的人生转了几个弯,曾几何时,却轮到我在这风紧夜深里握吊他的惨变。这是什么人生?什么风涛?什么道路?志摩,你这最后的解脱未始不是幸福,不是聪明,我该当羡慕你才是。

……

前言/序言

用户评价

翻开《你,是那人间的四月天》,我并没有急着去寻找情节的起承转合,而是沉浸在那如水墨般晕染开来的文字氛围中。它给我的感觉,不是那种激荡人心的大起大落,而是如同一杯温热的茶,在午后阳光下缓缓散发着清香。我以为,作者会以一种非常内敛、写意的方式来讲述。也许是关于一个女子,在人生的某个阶段,用她独特的视角去观察周遭,去感受生命的韵律。那些细微的情感波动,那些对生活哲学的浅吟低唱,都可能成为书中重要的组成部分。我试图去想象,书中的“四月天”究竟意味着什么?是生命的某个特定时期?还是某种永恒的情感状态?它可能象征着希望,象征着新生,也可能暗示着某种短暂的美丽,一种稍纵即逝的绚烂。我期待作者能够用她最真挚的情感,去描绘出那些稍纵即逝却无比珍贵的生命片段。或许,书中会穿插着一些诗意的独白,一些对生命本质的哲学思考,或是对时间流逝的淡淡叹息。我希望,通过阅读,能够体会到一种“此时无声胜有声”的意境,在静谧中感受生命的深邃与辽阔,让心灵得到一次温柔的洗涤。

评分初见《你,是那人间的四月天》的书名,我的脑海中便勾勒出一幅幅宁静而美好的画面。这不像是一本充满戏剧冲突的小说,更像是一次与生命中的温暖进行深度对话的邀请。我预感,这本书会以一种非常温柔、内敛的方式,展现生命中那些不为人知的细腻之处。也许它会聚焦于某些人物,以他们的视角去观察生活,去体验情感。那些在岁月长河中被渐渐遗忘的温暖,那些曾经给予我们力量的瞬间,都可能被作者一一拾起,赋予新的生命。我猜想,书中的“四月天”,不仅仅是一个季节,更是一种象征,一种代表着生命蓬勃、希望涌动、情感纯粹的状态。它可能是一种对逝去时光的追忆,也可能是一种对当下生活的肯定。我期待,作者能够用她独特的语言魅力,描绘出那些能触动灵魂深处的文字,让我们在阅读中,感受到一种淡淡的感动,一种对生命的热爱,以及一种对美好事物的执着追求。这套书,对我而言,将是一场关于心灵的旅行。

评分《你,是那人间的四月天》,听名字就带着一股清新淡雅的气息,仿佛能闻到春日里泥土的芬芳和新生的草木香。我感觉,这本书更像是一份写给时光的情书,里面饱含着作者对过往岁月,对生命中那些美好瞬间的眷恋与珍视。我倾向于认为,它会以一种相对舒缓的节奏展开,没有跌宕起伏的剧情,更多的是一种情感的流淌,一种意境的营造。我期待作者能用她独特的视角,去捕捉那些隐藏在日常生活中,却足以触动人心的细节。或许是一些关于童年的回忆,那些纯真而美好的时光;或许是一些关于人生的感悟,那些在岁月沉淀中愈发清晰的道理。书中的“四月天”可能代表着生命的某个阶段,也可能象征着一种永恒的情感状态,一种对美好事物的向往与守护。我希望,在阅读的过程中,我能感受到一种心灵的共鸣,仿佛作者所描绘的,就是我内心深处曾经有过,或正在拥有的情感。它将是一次与自己内心的对话,一次对生命意义的探索。

评分这部《你,是那人间的四月天》,让我联想到了那些被时光打磨得愈发醇厚的老物件,散发着一种不动声色的温润光泽。我感觉到,它所承载的,或许不是一个轰轰烈烈的故事,而是更多关于人与人之间,以及人与时间之间,那种微妙而深沉的连接。我猜想,作者会以一种极其细腻的笔触,勾勒出那些生命中无声的羁绊。可能是某个家庭成员之间,那种无需言说的默契与关怀;也可能是朋友之间,那些共同走过的岁月,留下的珍贵回忆。这本书,似乎在邀请我,一同去回溯那些生命中的“四月天”,那些曾经照亮过我们生命,给予我们温暖与力量的时光。我期待,在字里行间,能看到作者对生活细致入微的观察,对情感敏锐的捕捉,以及一种对人生深刻的体悟。它也许会涉及一些关于怀旧的情绪,关于成长的阵痛,但最终,我相信它会传递出一种积极、温暖的力量,让我们在回忆中找到前行的勇气,在平凡的生活中发现诗意。

评分初读《你,是那人间的四月天》时,心中涌起的,与其说是对某个具体故事的期待,不如说是一种对诗意栖居的向往。书名本身就带着一种朦胧的美感,仿佛能瞬间将人从尘嚣中抽离,置身于一个充满温情与灵性的世界。我喜欢这种不直接揭示内容,而是通过意境营造来吸引读者的方式。它让我想起那些久远的回忆,关于成长,关于爱,关于生命中那些看似平凡却闪耀着独特光芒的瞬间。我猜想,这套书或许会以散文、诗歌,或是某种形式的叙事,描绘出生命中那些如四月天般温暖、美好、又带点淡淡忧伤的片段。或许会有关于亲情的细腻描摹,关于友情的纯粹,甚至是关于初见的悸动,别离的感伤。我期待在字里行间,能看到那些被时间温柔沉淀下来的情感,那些曾经触动过心灵的瞬间,被赋予新的生命。这本书,对我而言,更像是一个情感的入口,一个通往内心柔软地带的隐秘小径。我希望它能像春日的细雨,润物无声,却能滋养心田,带来一抹清新的绿意,让我在阅读的过程中,能重新审视自己与这个世界的关系,找到内心深处的安宁与力量。

评分里面文字太小,内容还没有读

评分书不错

评分喜欢,准备好好阅读一番

评分好jdtg.cxqxmja.j

评分是正版,活动价买了好几本,京东还是比亚马逊实惠的,活动又多

评分网购只信赖京东,明智的选择。

评分已经到啦,但还没来得及看,看起来很不错的样子~

评分本书“注释”“译文”部分,参考各家精妙、正确的注解,力争浅白、明了;“成长启示”则针对学生成长需要,配合时代意义,做恰当的引导;“品读思考”在于 启迪学生思辨的能力;“本书经典名句记忆”“本书相关名言链接”更贴近学生学习和阅读的实用性、导向性;“读后感”则是将本书的阅读感悟或得到的启示分享 给更多的读者。

评分书还好,买回来有点状况但服务很好很快就解决了,物流也很快的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![一年级的小朵朵(注音 全彩 美绘版) [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10690782/54368145N7266f8f1.jpg)

![小于一 [Less Than One] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11563474/54bf63a5Ne7fa09d2.jpg)