具体描述

内容简介

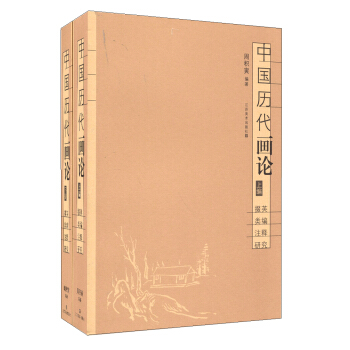

《张彦远和<历代名画记>》记述了张彦远的家世及其时代,《历代名画记》的流传与整理、体例与内容、续作、考古发现等内容。张彦远是唐代杰出的绘画理论家和美学家。他的《历代名画记》是第一部绘画通史。《历代名画记》总结了古人有关画史和画论的研究成果,继承发展了史和论相结合的传统,开创了编写绘画通史的完备体例作者简介

宿白,辽宁沈阳人。1922年生,1948年北京大学文科研究所肄业,并任职于该所考古学研究室。1952年任教于北京大学历史系考古教研室。1978年任北京大学历史系教授。1983年任北京大学考古系主任,兼该校学术委员。同年任文化部国家文物委口贝会委员。1999年起当选中国考古学会荣誉理事长至今。宿白的主要学术论著有《白沙宋墓》、《中国石窟寺研究》、《藏传佛教寺院考古》和《唐宋时期的雕版印刷》等。

目录

一 张彦远的家世及其时代(一)张氏郡望

(二)彦远先世

(三)彦远经历

(四)张家的收藏

二 《历代名画记》的流传与整理

三 《历代名画记》体例与内容

四 《历代名画记》的续作及其他

五 《历代名画记》与考古发现和传世文物

前言/序言

用户评价

说实话,我对中国古代绘画史的了解,一直处于一种“碎片化”的状态,知道一些名家名作,但缺乏一个系统的认识。《张彦远和<历代名画记>`这本书,恰好填补了这一空白,它以一位中国古代艺术史上的巨擘——张彦远,以及他留下的不朽之作《历代名画记》为切入点,为我开启了一扇通往中国绘画史源头的大门。 作者的叙述方式非常独特,他并非是简单地罗列史实,而是将张彦远置于当时的社会文化背景之下,生动地展现了他作为一位艺术家、一位理论家、一位鉴赏家的多重身份。我尤其被作者对《历代名画记》的深度解读所吸引。他不仅仅是介绍书中的内容,更是深入剖析了张彦远在其中提出的艺术理念,比如他对于“六法”的阐释,以及他对绘画“意匠”的强调。 这让我深刻理解了中国绘画“写意”的核心理念。它并非是对现实世界的简单复制,而是通过艺术家的主观感受和情感表达,来传达一种“气韵生动”的境界。书中对历代名家画作的品评,也让我看到了古代艺术家们对于“神似”的追求,以及他们如何通过线条、墨色、色彩等元素,来表现对象的内在精神。作者通过大量翔实的史料和精辟的论述,让我对张彦远及其《历代名画记》有了全新的认识,也对中国绘画艺术有了更深层次的理解。

评分要说这本书带给我的最大惊喜,莫过于它让我看到了一个如此鲜活、如此有思想深度的中国古代艺术史。我一直以为,古代的艺术评论,往往是比较空泛和形式化的,缺乏现代意义上的理论深度。然而,通过对张彦远和《历代名画记》的解读,我彻底颠覆了这一认知。作者以一种近乎考古的方式,将张彦远这位被历史长河淹没的艺术巨匠重新呈现在我们面前,并着重展现了他著作《历代名画记》的独特价值。 我尤其欣赏作者在处理史料时的严谨态度,以及他解读文本时的独到眼光。他不仅仅是简单地复述,而是深入分析了张彦远的艺术思想,比如他提出的“意匠”概念,以及他对“六法”的阐释,这些都极具启发性。我从来没有想过,在唐代,就有人能够如此深刻地理解绘画的本质,能够将绘画提升到哲学的高度。作者通过对《历代名画记》原文的引用和解读,让我看到了张彦远对于绘画创作的精辟论述,比如他对“骨法”、“用笔”等技术层面的要求,以及他对“应物象形”、“随类赋彩”等创作方法的阐述,这些都让我对中国古代绘画的制作过程有了更直观的认识。 而且,这本书还让我看到了张彦远在艺术鉴赏方面的独到之处。他不仅仅是画家,更是杰出的鉴赏家,他能够通过对作品的细致观察,洞察画家的创作意图和艺术水平。作者在书中通过列举具体的画作和画家,来论证张彦远的观点,使得这些理论不再是空中楼阁,而是有了扎实的实践基础。这本书让我感受到,学习中国古代艺术,需要深入理解其背后蕴含的文化精神和哲学思想,而张彦远无疑是这座宝库中一颗璀璨的明珠。

评分我一直对中国古代的书法艺术情有独钟,尤其喜欢王羲之的行书,颜真卿的楷书。而对于绘画,我的认知则相对浅薄,仅限于一些耳熟能详的名家名作。所以,当我看到这本书《张彦远和<历代名画记>`时,我首先想到的是,或许可以通过这本书,来了解一下古代绘画的发展脉络,以及古代画家们是如何创作出那些流传千古的杰作的。 这本书的内容,远远超出了我的预期。作者以一种非常系统和严谨的方式,为我梳理了中国古代绘画史的发展历程,并将张彦远及其《历代名画记》置于这一宏大的历史背景下进行深入探讨。我通过阅读这本书,才了解到,《历代名画记》不仅仅是一部画史,更是一部包含着丰富艺术理论和鉴赏方法的著作。张彦远在其中提出的“六法”,以及他对绘画“神、妙、能、逸”的划分,都给我留下了深刻的印象。 我尤其欣赏作者在解析《历代名画记》时,所展现出的深刻洞察力。他不仅仅是简单地介绍书中的内容,而是深入挖掘了张彦远的思想精髓,以及他对后世绘画产生的巨大影响。比如,张彦远对“气韵生动”的强调,对“意匠”的重视,都为中国绘画的发展奠定了重要的理论基础。书中对历代名画和名家的点评,也让我得以窥见古代艺术评论的独特视角。作者通过引用原文,并结合自己的解读,让那些古代的艺术观点,变得更加鲜活和易于理解。这本书让我意识到,中国绘画的美,不仅仅在于其表面的形态,更在于其深层的精神内涵。

评分我之前对中国古代绘画的了解,可以说是一知半解,零散的认知,像是散落在沙滩上的贝壳,缺乏一条清晰的线索将它们串联起来。但自从翻开这本书,我感觉自己仿佛置身于一条时间的长河之中,而张彦远和他的《历代名画记》则是我手中的一枚指南针,指引我沿着这条河流,溯源而上,窥探中国绘画的本源和发展脉络。作者的叙述方式,不同于枯燥的学术论文,更像是一位饱学之士,在茶余饭后,娓娓道来,将那些尘封的历史往事,以一种引人入胜的方式呈现出来。 书中关于张彦远生平的考证,以及他对《历代名画记》的创作背景、价值的分析,都让我对这位古代艺术家有了更立体、更深刻的认识。我惊叹于他能够在那个时代,就已经拥有如此前瞻性的艺术视野和理论高度。特别是他对绘画“六法”的阐释,以及“传移模写”、“应物象形”等概念的梳理,为我打开了理解中国绘画艺术的新视角。我开始意识到,古代画家并非只是机械地描摹,而是有着一套严谨的创作理念和方法论。作者在解读《历代名画记》时,并没有简单地罗列史料,而是深入挖掘其背后的思想内涵,比如他对“古今画论”的辨析,对“象外之意”的追求,都让我茅塞顿开。这本书让我意识到,学习中国绘画,不仅仅是学习技法,更是理解一种哲学,一种关于“道”的追求。

评分坦白说,我之前对张彦远这个名字,以及他那本《历代名画记》,知之甚少,甚至可以说是一无所知。我的知识储备,更偏向于明清时期的绘画,比如文徵明的山水,八大山人的花鸟,或是郎世宁的宫廷画。所以,当拿起这本书时,我抱着一种探索未知的心态,也期待着能够了解中国绘画的早期面貌。而这本书,毫无疑问地满足了我所有的期待,甚至超出了我的想象。 作者以一种非常引人入胜的方式,为我构建了一个完整的张彦远和《历代名画记》的世界。我不仅了解了张彦远的生平事迹,更重要的是,我理解了他的思想,他的艺术主张,以及他对中国绘画史的巨大贡献。这本书最让我着迷的部分,是作者对《历代名画记》的深入解读。他不仅仅是简单地介绍这本书的内容,而是将它置于唐代的历史文化背景下,分析了它在当时以及后世产生的深远影响。 我特别喜欢书中对张彦远“画品”的解读,他将画家分为不同的等级,并用“神、妙、能、逸”四个字来概括,这让我对古代的艺术评价体系有了全新的认识。这种评价体系,不仅仅是基于技巧的优劣,更重要的是对艺术家精神境界的考量,这与我们现代的艺术评价方式有很大的不同。作者通过大量的史料和例子,详细阐述了张彦远对历代著名画家的评价,以及他对这些画作的品鉴,这让我仿佛置身于那个艺术氛围浓厚的时代,与张彦远一同品鉴名画。这本书让我深刻体会到,中国绘画的美,不仅仅在于其外在的形态,更在于其内在的精神。

评分我的阅读历程中,《张彦远和<历代名画记>`无疑是一个极其特别的存在。在此之前,我对中国古代绘画史的了解,就像是在一个巨大的宝库中,看到了一些零星闪耀的宝石,但却不知道它们是如何被雕琢,如何被镶嵌的。这本书,就像是一张详尽的地图,为我指明了方向,让我得以窥见这座宝库的全貌。 作者以张彦远这位唐代艺术史上的关键人物为切入点,将他和他所著的《历代名画记》的价值,进行了极为深刻的挖掘和呈现。我不仅仅是了解到张彦远的生平,更重要的是,我理解了他对中国绘画史的贡献,他提出的艺术理念,以及他对历代名画的品鉴。书中对《历代名画记》的解读,让我明白,这不仅仅是一部画史,更是一部艺术理论的集大成者。 我被张彦远对于“六法”的阐释所深深吸引,尤其是他对“气韵生动”的强调。这让我看到了中国绘画追求的不仅仅是形似,更是内在的精神和生命的活力。作者在解读过程中,引用了大量的史料,并结合了现代的视角,使得这些古代的艺术观点,变得更加生动和易于理解。这本书让我意识到,中国绘画的美,是一种“意境”的美,是一种“写意”的美,它强调的是艺术家主观情感的表达,以及作品所蕴含的文化内涵。这本书,为我打开了一扇了解中国古代艺术的全新大门。

评分一直以来,我总觉得中国的古代艺术史,就像是一本本厚重的史书,充斥着晦涩难懂的术语和枯燥的年代。因此,我对这方面的深入了解,总是提不起太大的兴趣。直到我偶然翻阅了这本《张彦远和<历代名画记>》,我才意识到,原来中国古代艺术史,也可以如此生动有趣,如此富有思想的深度。这本书以张彦远这位唐代艺术巨匠为切入点,将他和他那本煌煌巨著《历代名画记》抽丝剥茧般地呈现在读者面前。 我不得不佩服作者的学识和文笔。他不仅对张彦远及其作品有着深厚的理解,更能够将那些复杂的艺术理论和历史事实,以一种通俗易懂、引人入胜的方式讲述出来。我尤其喜欢书中对张彦远“论画”部分的解读。他不仅仅是介绍了张彦远在《历代名画记》中提出的各种艺术观点,更是深入剖析了这些观点的历史渊源和哲学内涵。比如,张彦远对“神似”和“形似”的辨析,对“气韵生动”的强调,都让我对中国绘画的本质有了更深刻的认识。 我记得书中有一段关于张彦远对阎立本的评价,提到了“阎画贵乎简要,其意趣不尽”。这句话虽然简短,却道出了中国绘画“写意”的精髓。作者对此进行了细致的阐释,让我明白了,中国画的美,往往在于“留白”,在于“意境”,在于给观者留有想象的空间。这本书不仅仅是一本关于张彦远和《历代名画记》的书,更是一本关于中国绘画精神的书。它让我看到了中国艺术家是如何将哲学、文学、书法等多种元素融会贯通,创造出独具东方韵味的艺术作品。

评分我原本以为,中国古代绘画史,是一门枯燥乏味的学科,充斥着各种晦涩难懂的术语和繁复的年代。然而,自从捧读了《张彦远和<历代名画记>`这本书,我的看法彻底改变了。作者以一种极其生动有趣的方式,将这位唐代的艺术大家,以及他那本煌煌巨著《历代名画记》,呈现在我面前,让我领略到了中国古代绘画的独特魅力。 作者的叙述,严谨而不失趣味,深入浅出。他不仅仅是介绍张彦远生平,更是细致地分析了《历代名画记》在当时以及后世的重要意义。我尤其喜欢书中对张彦远“画品”的解读。他将画家分为“神、妙、能、逸”四个等级,并对此进行了详尽的阐释。这让我明白,古代的艺术评价,不仅仅是关注技法的精湛,更重要的是对艺术家精神境界的考量。 书中对历代名画的品评,也让我大开眼界。张彦远不仅仅是画家,更是一位杰出的鉴赏家,他对画作的点评,往往能够直指核心,一语中的。作者在引用原文的同时,也加入了自己独到的见解,使得这些古代的艺术评论,变得更加鲜活和富有启发性。我深刻地体会到,中国绘画的美,是一种“写意”的美,是一种“气韵”的美,它不仅仅是形似,更注重神似。这本书,让我对中国古代艺术,产生了浓厚的兴趣,也让我看到了,艺术史,也可以如此引人入胜。

评分终于捧读了这本《张彦远和<历代名画记>》,实在是一次意义非凡的阅读体验。在此之前,我对中国古代绘画史的认识,仅限于一些零散的印象,比如顾恺之的“神女散花图”,或是吴道子的“地狱变相图”的威势。然而,这本书,如同一把钥匙,为我打开了一扇通往中国绘画源远流长、博大精深的殿堂的大门。作者以张彦远这位集史论家、画家、鉴赏家于一身的传奇人物为切入点,巧妙地将这位在唐代享有盛誉的大家,以及他留下的煌煌巨著《历代名画记》,置于了宏大的历史画卷之中。 通过细致入微的梳理和深入浅出的讲解,我仿佛看到了张彦远这位文化巨匠的身影,他不仅是一位艺术的实践者,更是一位思想的开拓者。他的《历代名画记》,不仅仅是一部简单的画史,更是一部蕴含着深刻艺术哲学和美学思想的宝典。书中对历代名画的品评,对画家生平事迹的记述,对绘画技法的探讨,以及对绘画创作理念的阐释,都让我为之折服。作者在引用原文的同时,又辅以大量的史料考证和现代视角下的解读,使得那些曾经冰冷的文字,重新焕发出生机与活力。我尤其印象深刻的是,作者对张彦远“意匠”理论的深入剖析,以及其在绘画史上的开创性意义。这不仅仅是对艺术技巧的探讨,更是对艺术家精神世界的挖掘,对“形神兼备”这一中国绘画核心理念的深刻阐释。这本书让我明白了,中国绘画并非一味追求形似,而是更注重“传神”,注重捕捉对象的内在精神,这一点与西方绘画的写实追求有着本质的区别。

评分第一次接触到《张彦远和<历代名画记>`这本书,是在一个偶然的机会。我之前对中国古代的艺术史,尤其是绘画史,了解得不多,感觉那是一个非常遥远而神秘的领域。但这本书,以一种非常亲切和引人入胜的方式,为我打开了了解中国古代绘画的一扇窗户。作者以张彦远这位唐代的艺术大家和他留下的《历代名画记》为中心,为我构建了一个完整而生动的古代绘画世界。 我被作者的学识和文笔深深吸引。他不仅仅是对张彦远和《历代名画记》的介绍,更是深入地挖掘了其中蕴含的艺术思想和历史价值。我尤其喜欢书中对张彦远“论画”的解读。他将张彦远提出的“六法”,以及他对绘画“神、妙、能、逸”的划分,进行了详细的阐释。这让我明白,中国古代的艺术评价,并不仅仅是看技巧的精湛与否,更重要的是看艺术家是否能够捕捉到对象的“神韵”,是否能够表达出“意境”。 我记得书中有一段关于张彦远评价顾恺之的描述,让我印象深刻。张彦远认为顾恺之的画,“顾年画,非徒有形,而意巧兼得”。这句话让我看到了顾恺之作为中国早期绘画大师的独特魅力。作者在解读时,也引用了大量的史料和例子,使得这些古代的艺术观点,变得更加具体和生动。这本书让我意识到,中国绘画的美,是一种“意境”的美,是一种“气韵”的美,是一种“写意”的美。它不仅仅是模仿自然,更是通过艺术家的情感和思想,来表达对世界的理解和感悟。

评分2001年秋天,剛進入北大讀書,第一學期可選擇的專業課不多。偶爾得知宿白先生在給博士生開設一門漢唐宋元考古研究課,具體內容是講授張彥遠的《歷代名畫記》。當時傳聞宿先生對學生要求非常嚴格,甚至不歡迎其他學生去旁聽,心裏不免有些惴惴不安,但還是壯著膽子去偷聽了。課是在理科教學樓114室上,半個月一次。這個課在上學期已經講了一次,開了一個頭。這學期的第一次課也已經錯過了。去的時候,教室內聽課學生很多,除了考古系當時宿先生在讀的幾位博士生之外,還有幾個其他方向的碩士生,更多的是歷史系等慕名而來的外系學生,甚至還有一些成名已久的教授。宿先生的漢唐宋元考古研究課是和徐蘋芳先生合開的,這學期的課是宿先生主講,徐先生坐在講臺邊認真地記錄,課后給學生作一些相關提示。宿先生講課極爲認真,事前都寫好詳細的講稿,課上涉及到的引用文獻,即便是較大段落,也親自板書,供大家抄錄。講起課來也很和藹,沒有反對衆人旁聽的意思,於是覺得傳聞不盡其實,此前的緊張感頗為消減。課程從9月14日開始,到12月21日結束,中間除了十一休息之外,共講了7次。每次并不一定講完一個題目,隨時間而定。一共是5個題目。

评分经常在京东买东西,物流很快服务态度很好。

评分二、《歷代名畫記》的流傳與整理

评分很薄的一本书,。。,。,。,。,

评分課程的目的是拿《歷代名畫記》作一個例子,教給學生在考古學領域中學習如何使用古代文獻,重點不在於講知識,而在於教方法。“要考虑问题的重要资料的时候,必须对其有全面的了解。要作什么工作才可以使用它?首先要提出:作者是谁?为什么写这本书?何种背景之下写出这本书的?在什么情况下考虑写这本书?然后才可有分辨其轻重的能力。”現在看來,這個課程對於考古系的學生來說是非常重要的,只是當時學識有限,每堂課只是儘量仔細做了筆記,實際上消化得有限,深以爲憾。

评分虽然贵些,但是大家所著,值得购买一看。

评分印刷精美,价格较贵,打折后还行

评分经典书籍。。。。。。

评分宿白先生的著作,历代名画记也很重要。只是书很薄很薄,价钱实在太贵了,特价的时候买的,要是原价实在不值得。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有