具体描述

内容简介

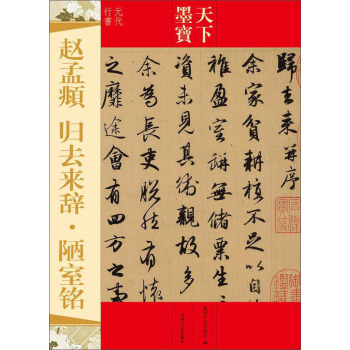

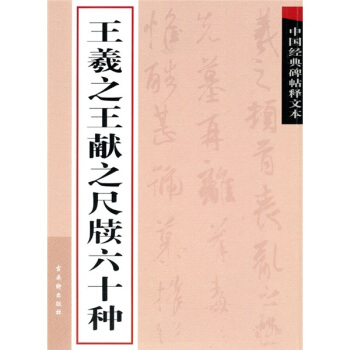

王羲之(303~361,一作321~379),字逸少,琅琊临沂(今山东临沂)人,后徒居山阴(今浙江绍兴),官至右军将军、会稽内史,故世称王右军、王会稽。他出身于两晋的名门望族。自小就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法,十二岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲,即有所悟”。以后他渡江北游名山,博采众长,草书师法张芝,正书得力于钟繇。观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。他的书法圆转凝重,易翻为曲,全然突破了隶书的笔意,创立了妍美流变的今体书风。他最大的成就在于增损古法,变汉魏质朴书风为笔法精致、美轮美奂的书体,故被后代尊为“书圣”。有东床择婿、字换白鹅、临笔墨池等传说。王献之(344~386),字子敬,祖籍山东临沂,王羲之第七子。官至中书令,为与后世书法家王珉区分,人称王大令,与其父并称为“二王”。王献之自幼聪明好学,在书法上专工草书隶书,也擅长丹青。他自小跟随父亲练习书法,胸有大志,后期兼取张芝,别为一体,尤以行书和草书闻名。有桃叶渡、鹅池续宇等传说。

用户评价

这本书带给我最大的感受是精神层面的熏陶,它让我重新审视了中国传统文人生活的一种美学态度。透过这些尺牍的墨迹,我仿佛能感受到古人那种在日常琐事中不经意流露出的风骨和雅致。它不仅仅是书法技艺的展示,更是一种生活哲学的体现——如何用最简洁、最有力的笔触去处理最真挚的情感和最日常的事务。这种“返璞归真”的美学境界,在现在这个快节奏的时代显得尤为珍贵。阅读它,就像进行了一次穿越时空的对话,心灵得到了极大的净化和滋养,让人在浮躁中找到了沉淀的力量。

评分我个人更关注的是那些针对碑帖文本的解读和注释部分,这才是真正体现一本书价值的地方。这本书在这方面做得相当到位,它不是简单地罗列原文,而是深入挖掘了每一笔、每一画背后的书写意图和时代背景。例如,对于一些晦涩难懂的古文,它提供了非常精准且易于理解的现代汉语释文,这极大地降低了学习门槛。更棒的是,它还穿插了一些关于书法史和鉴赏技巧的侧边栏注释,让我能把每一件作品放在一个更宏大的历史脉络中去理解。这种“授人以渔”的教学方式,比单纯的临摹指导要高明得多,它培养的是一种主动探索和深入思考的习惯,让我不再满足于表面的模仿,而是开始去体会“气韵生动”的真正含义。

评分从实用性的角度来看,这本书的检索功能设计得非常人性化。我有时需要快速查找某个特定字或特定篇章,以往的书籍往往需要大海捞针。但这本书的目录编排逻辑清晰,索引做得非常到位,无论是按篇目首字、作者笔画数,还是按特定书体风格,都能迅速定位到目标内容。这对于经常需要参考或对比不同篇目进行创作构思的我来说,极大地提高了效率。它不仅仅是一本用来“读”的书,更是一本可以随时查阅、即取即用的“工具书”,体现了编纂者对读者实际使用场景的深刻洞察力。

评分作为一名有着多年书法练习经验的爱好者,我特别看重那些细节的对比和辨析。这本书在处理不同版本拓片之间的细微差异时,展现了极高的学术严谨性。有时候,同一个字在不同的拓本中会有微妙的笔画变化,这本书会非常清晰地指出这些出入,并尝试给出合理的解释,比如是刻拓时的损益,还是原帖的书写习惯。这种对“真伪”与“流变”的细致考察,对于高阶学习者来说,是极其宝贵的资料。它不仅仅是一本学习教材,更像是一部微型的、关于古代书信往来的研究报告,让我对古代文人的日常笔墨有了更直观、更立体的认识。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,封面那种古朴典雅的质感,摸上去就能感受到一种历史的厚重感。内页的纸张选择也非常考究,那种微微泛黄的米白色,不仅保护了视力,也更贴合了碑帖欣赏的氛围。尤其要夸赞的是排版,每一页的留白都恰到好处,既保证了足够的阅读空间,又不会显得单调。对于初学者来说,这种清晰的布局简直是福音,不必费心去辨认那些模糊的拓片纹理,就能直接感受到书法的精妙。而且,他们似乎在细节处理上下了很大功夫,装订得非常牢固,翻阅起来丝毫没有散架的担忧,感觉能经得住岁月的考验,放在书架上也是一件赏心悦目的艺术品。

评分物美价廉,目前最实惠的一套帖子

评分我认为这本书还是不错的。

评分其中,不知十七帖所选是何版本,残缺较多。

评分相对这个价格,算实惠了。不过里面不是全部墨迹 ,有很多是碑版刻帖,稍有遗憾。

评分好书,文字清晰!送货快!

评分收录内容不少,适合收藏。

评分书不错,品相很好,京东的服务不错。便宜呀

评分价格实惠,印刷清晰,非彩印,侧有简体释文。

评分非常满意。就是看到我常去的书店一个个消失,有点伤感

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有