具体描述

>基本信息

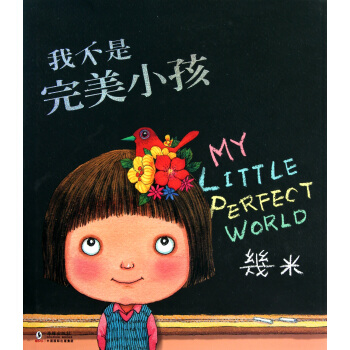

- 商品名称:我不是**小孩(精)

- 作者:绘画:几米

- 定价:55

- 出版社:海豚

- ISBN号:9787511004338

>其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2011-04-01

- 印刷时间:2013-04-01

- 版次:1

- 印次:5

- 开本:16开

- 包装:精装

- 页数:127

- 字数:3千字

编辑推荐语

《我不是**小孩》繁体中文版一出版便得到广大读者的追捧,大陆读者尤其是广大的“幾米迷”已经盼望和等待了8个月之久。海豚出版社此次把平装版、精装版同时推出,为了感谢广大读者对幾米绘本的喜爱,海豚我社还将笔记书《小**》。《我不是**小孩》是幾米在2010年推出的一部*新作品,也是《镜子里的小孩》之后又一部以儿童为题材的作品,幾米曾经在接受媒体采访时,明确表示过“我会想要做儿童绘本”,但幾米作品与传统上的儿童绘本有着本质的区别,幾米创作的以儿童为题材的作品可以让孩子共鸣,让成人回味。因此这本书打破了阅读界限,从小学生到中学生,从大学生到都市青年,不同的人可以读出一个属于自己的幾米,每一个人读了《我不是**小孩》,都将会情不自禁地脱口而出:“这个小孩和我很像呢!”《我不是**小孩》是幾米绘本创作的重要转折,是目前幾米创作的以儿童为题材的*成熟的绘本作品,将创造“让儿童热爱童年,让成人回味童年”的两代人阅读幾米绘本的现象。

内容提要

《我不是**小孩》描述了一个三年级小女生郝**在学习、生活, 尤其是与大人相处中的困惑与烦恼。大人从长大的那**起就开始留恋和 怀念童年的美好,幻想能再次回到童年,经历了生活磨练的大人也*能懂 得“郝**”同学的呐喊。幾米说:“这本书献给放弃追求**的小孩和 大人。”幾米之前创作的成人绘本不管是从画风还是从语言上,都是充满 着一种淡淡的忧伤和寂寞,幾米的“小人”们总是习惯于用忧郁的眼神望 着前方,体味一个人的落寞。这在一定程度体现了现代都市年轻人心理状 态,因此幾米作品的读者对象也主要是大学生和都市青年。《我不是** 小孩》是幾米在2010年推出的一部*新作品,也是《镜子里的小孩》之后 又一部以儿童为题材的作品,幾米曾经在接受媒体采访时,明确表示过“ 我会想要做儿童绘本”,但幾米作品与传统上的儿童绘本有着本质的区别 ,幾米创作的以儿童为题材的作品可以让孩子共鸣,让成人回味。因此这 本书打破了阅读界限,从小学生到中学生,从大学生到都市青年,不同的 人可以读出一个属于自己的幾米,每一个人读了《我不是**小孩》,都 将会情不自禁地脱口而出:“这个小孩和我很像呢!” 大家好,我叫“郝**”,现在读小学三年级。这个名字是爸妈为我 取的。他们说,我小时候,不管正面看背面看,醒着睡着,或笑或哭,我 看起来都好**。可是,随着我慢慢长大,事情就变了…… 爸妈的要求愈 来愈多,学校的要求愈来愈严。我觉得很累,真想大叫:我不是**小孩 啦!我想知道,世界上有多少人跟我一样觉得自己不**。 所以我鼓起勇气站上台,讲出我对于这件事的想法。

所有放弃追求**的小孩和大人,欢迎来听讲。

作者简介

幾米,本名廖福彬,台湾**绘本画家,其笔名来自其英文名Jimmy。幾米曾在广告公司工作,后来为报纸、杂志等各种出版品画插画,1999年出版《向左走向右走》,获选为1999年金石堂十大*具影响力的书,并兴起台湾绘本创作风潮。其作品被翻译成数十种文字,畅销世界,其作品常以细密的笔触透露淡淡的疏离感被大众所喜爱。幾米的作品也被改编成舞台剧、电影、电视剧和动画,并有绘本主角的人形公仔和众多图像授权产品。

目录

用户评价

这本书的结构如同一个精密的钟表,每一个齿轮都咬合得恰到好处,推动着时间向前,却又在关键时刻停顿下来,供人反思。我特别欣赏作者在处理时间线上的游刃有余,他可以从一个微小的物件引发一段跨越数十年的回忆,然后又自然地跳回到眼前的困境中,这种穿梭自如的能力,使得故事的层次感极大地丰富。与市面上许多强调快速满足感的读物不同,这本书更像是一部慢炖的佳肴,需要耐心去品尝那些不易察觉的香气。它对人性的复杂面有着深刻的洞察力,笔下的人物并非脸谱化的好人或坏人,他们都在各自的立场和困境中挣扎求存,充满了人性的灰色地带。这种复杂性让读者在阅读时,能产生强烈的代入感和共情,因为我们每个人内心深处都藏着类似的矛盾与挣扎。读完后,我感觉自己似乎参与了一场漫长而深刻的内在对话,那些关于选择、关于遗憾、关于希望的议题,都在故事的余韵中不断回响,让人久久不能平静。

评分读完这本小说,我脑海中挥之不去的是那种强烈的画面感和色彩对比。作者的文字功力堪称一绝,他似乎拥有一种魔力,能将最平凡的日常场景描绘出油画般的质感。比如,书中对季节更替中光影变化的捕捉,那种清晨薄雾中带着露水气息的空气,以及黄昏时分拉得老长的影子,都栩栩如生地跃然纸上。故事的主线发展虽然清晰,但其魅力更在于那些穿插其中的哲学思考,它们不是生硬的说教,而是像珍珠一样散落在叙事河流之中,需要读者自己去打捞和品味。我特别喜欢作者对配角的塑造,即便是出场不多的角色,也都有着自己的清晰的轮廓和未解的心结,绝不是推动剧情的工具人。他们的存在,丰富了主角世界的层次感,让整个故事显得更加立体和真实可信。这本书的结构处理得非常巧妙,采用了非线性叙事,通过回忆片段与当前事件的交错,不断揭示人物行为背后的深层动机,让读者始终保持着探索的兴趣。对于那些追求文字美感和深刻内涵的读者来说,这本书绝对值得反复咀嚼,它的留白之处,恰恰是留给读者想象力的最佳空间。

评分这本书的叙事视角非常独特,作者似乎将我们带入了一个充满矛盾与成长的迷人世界。开篇没有急于展示宏大的冲突,而是用非常细腻的笔触描绘了主角日常生活中那些不经意间的微小挣扎。我尤其欣赏作者对于“不完美”这个主题的处理方式,它不是一种批判,更像是一种温柔的接纳。比如,书中有一段描写主角尝试某项体育活动时屡次失败的场景,那种略带笨拙却又咬牙坚持的样子,真实得让人心疼又忍不住会心一笑。那种“明知不可为而为之”的韧劲,透过文字仿佛能触摸到。而且,作者在构建人物心理活动时,绝不采用一板一眼的心理分析,而是通过大量的场景对话和环境烘托来自然流露。那种微妙的情绪波动,比如在面对同伴的赞扬时产生的瞬间的愧疚感,或者在独处时对未来的迷茫与憧憬交织的复杂心境,都处理得极其到位。这本书的节奏感把握得很好,有张有弛,读起来完全不会有拖沓的感觉,每一章似乎都在悄无声息地推动着人物的内在蜕变。整体而言,它提供的不仅仅是一个故事,更像是一份关于如何与自我不完美和解的指南,语言风格沉稳而不失灵动,读完后让人感到一种平静的力量。

评分从语言风格上讲,这本书给我带来了一种久违的清新感。作者的用词极为考究,但绝不矫揉造作,而是那种恰到好处的精准。他似乎对日常用语有着独特的洞察力,总能用最朴素的词汇组合出最令人耳目一新的表达。我常常忍不住会摘抄一些句子,不是因为它们有多么华丽,而是因为它们精准地概括了我曾经有但无法言说的感受。这本书的魅力还在于它对“过程”的重视。很多叙事作品急于展示结果,但这本书却将大量的笔墨倾注于主角在达成目标或遭遇挫折的过程中所经历的心灵洗礼。这种对“当下”的聚焦,让故事的体验感变得非常强烈和真实。角色们会犯错,会走弯路,但正是这些曲折,构成了他们成长的肌理。这本书没有提供廉价的安慰剂,它展示了成长的残酷性,同时也肯定了每一次跌倒后重新站起来的价值。它让我深刻体会到,真正的力量往往源于对自身局限性的清醒认知,而非盲目的自信。

评分这本书的节奏感对我来说,就像一场精心编排的音乐会,有高亢激昂的乐章,也有低沉内敛的片段。我必须承认,最初翻开的时候,我对它复杂的人物关系网络感到一丝畏惧,但很快就被作者流畅的笔法所征服。作者非常擅长利用对话来推进情节,那些看似平常的交谈背后,往往蕴含着巨大的信息量和未言明的张力。很多时候,我甚至需要停下来,重新阅读某一段对话,才能完全领会其中微妙的弦外之音。更值得称道的是,作者对情感的把握极其精准,他没有用过于戏剧化的手法去渲染痛苦或喜悦,而是通过细节的累积,让情感自然而然地渗透出来。例如,主角在面对一个重要决定时的犹豫,是通过反复摩挲一件旧物、反复查看窗外天色的微小动作来展现的,这种克制反而比歇斯底里的爆发更有冲击力。这本书的探讨维度很广,它不局限于个人情感,还触及到了时代背景下个体命运的无奈与抗争,让阅读体验更加厚重。它是一本需要沉下心来慢慢品味的佳作,急躁的读者可能会错过其中很多精妙的铺垫和伏笔。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有