具体描述

●一 克黄鼎

● 春秋中期

●二 邓公秉鼎

● 春秋中期

●三 王子午鼎

● 春秋晚期

●四 变形交龙纹鼎

● 春秋中期

●五 蟠蛇纹鼎

● 春秋中期

●六 楚子鼎

● 春秋晚期

●七 ??鼎

● 春秋晚期

●八 蟠蛇纹鼎

● 春秋晚期

●九 曾太师鼎

● 春秋晚期

●一○ 铸客鼎

●部分目录

内容简介

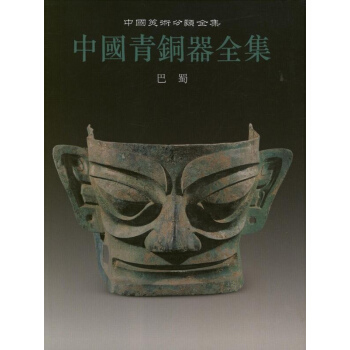

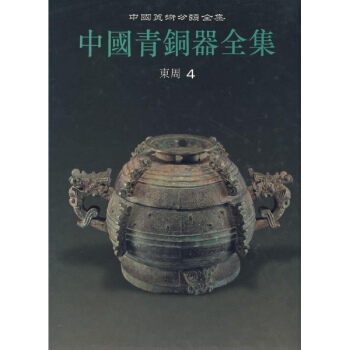

《中国青铜器全集10》选录东周楚国以及作为楚国附庸的曾国的青铜器一百五十一件(套),包括体制宏大、性能很好的曾侯乙编钟,采用失蜡法铸造的淅川下寺楚墓的盏、和曾侯乙尊盘等典型器。长江中游地区的楚国在东周时代走向强大繁荣,版图渐居群雄之首,科学文化独领风骚。深受周文化影响的楚国青铜铸造丵从春秋中期以后形成自己的特色。春秋晚期至战国的楚国的楚国器,铸造工艺精熟,纹饰繁密细巧,往往具有复杂的旋律感和浓重怪异的气氛,今人耳目一新。用户评价

说实话,我刚拿到这套书的时候,那种震撼是生理性的,简直像面对一个沉默的古代金属博物馆。我尝试着去对照我已有的几件研究材料,发现它提供的许多细节校勘,直接修正了我之前的一些误判。比如,关于某类流行于那个时期的动物纹饰,以前总觉得是单一来源,但书中通过对比不同地域的实例,揭示出其背后可能存在着相互竞争或融合的几种工艺母题。这种多维度的审视方式,极大地拓宽了对该阶段青铜艺术语言复杂性的认识。它不仅仅是记录了“有什么”,更在努力揭示“为什么是这样”的深层原因。对于想要撰写区域史或断代史的学者而言,这本书无异于一个巨大的、已经整理好的基础数据库,极大地节省了前期基础资料搜集和核对的时间,让人能更专注于更高层次的理论建构。

评分我一直在寻找一套能够系统梳理特定历史阶段青铜器谱系的权威参考资料,市面上很多同类书籍要么侧重于理论探讨而忽略了实物展示的广度,要么就是图录质量参差不齐,缺乏严谨的断代依据。这套书的独特之处在于其宏大的规模和近乎百科全书式的收录范围,它似乎竭尽全力地想要把特定时期所有能被记录和学术界认可的重要出土器物都囊括进来。每一次翻阅,都能发现一些之前从未在其他出版物中见过的罕见器形或者区域性风格的器物群落,这对于廓清某一时期青铜文化在地域间的传播脉络和风格差异,提供了极其宝贵的实证材料。尤其是对于那些器形特征处于风格过渡期的例子,作者们似乎都进行了细致的比对和审慎的归类,这种严谨性在学术著作中是难能可贵的。它迫使你必须跳出既有的认知框架,重新审视那些我们习以为常的“标准”器型是如何在历史的洪流中逐步定型和演变的。

评分我最欣赏这本书在学术严谨性和可读性之间找到的一个微妙平衡点。尽管它内容极其专业,涉及的器物类型繁多,但通过其清晰的章节划分和逻辑严密的编排结构,即便是对某个特定器物类型了解不深的初级研究者,也能够循序渐进地跟上节奏。它的文字描述精准、克制,没有过多夸张的赞美之词,完全依靠器物本身的证据说话,这是一种非常高级的学术态度。每件器物旁侧的文字介绍,都像是为这件沉默的古代遗物配上了一份精确到位的“身份证明”和“生命历程概述”。这种对待历史遗产的敬畏之心,通过文字和图像的完美结合,深深地感染着每一个翻开它的读者,让人深切体会到研究这项课题的庄重与乐趣。

评分从学术研究的角度来看,这本书的价值远超一般的文物图集。我注意到它在对器物进行著录时,不仅仅停留在器物的基本尺寸、重量、出土地点这些基础信息上,更深入地介入了铭文的释读和纹饰母题的溯源分析。对于那些带有长篇铭文的重器,它提供的拓片和摹本清晰度极高,这对于进行金文研究的人来说,是直接的福音。更让我印象深刻的是,它在比较不同区域青铜风格时所展现出的细致入微的观察力。比如,在探讨某一类尊或鼎的附件形制变化时,它能敏锐地指出不同工匠群体在执行同一礼制要求时所体现出的审美倾向和技术差异。这种深度的文本结合视觉的互文性处理,使得读者在阅读时,不仅仅是被动地接收信息,而是在一个高度复杂的证据链中主动构建对那个时代权力结构和社会信仰体系的理解。

评分这部巨著的装帧和设计感简直让人爱不释手,光是捧在手里就能感受到那种沉甸甸的历史厚度。封面那种深沉的墨绿色搭配烫金的字体,透露出一种低调而又不失庄重的学术气质。我特别喜欢它对细节的处理,比如侧边书脊的烫印技术,即便是在微弱的光线下也能捕捉到那些精细的纹理。这本书的排版布局也极为考究,大量高清、还原度极高的器物照片占据了主要的视觉空间,而且照片的布光非常专业,能够清晰地展示出青铜器表面那些历经千年留下的斑驳锈色和精妙的铸造痕迹。要知道,研究青铜器,看图的质量是至关重要的,这套书在这方面做得非常出色,几乎每一页都是一幅值得收藏的艺术品鉴赏图录。它不仅仅是一本工具书,更像是一部视觉盛宴,让人在翻阅的过程中,仿佛能穿越时空,触摸到那个遥远时代的呼吸与匠心。对于任何一个痴迷于古代工艺美术,尤其是对周代青铜礼器形制演变有深入兴趣的藏家或研究者来说,这种级别的图录本身就具有无与伦比的收藏价值。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有