具体描述

基本信息

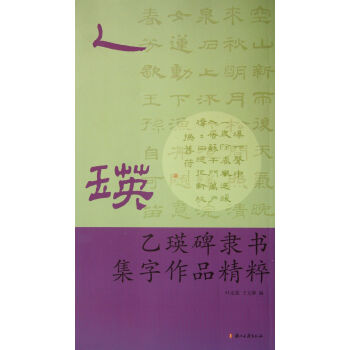

- 商品名称:乙瑛碑隶书集字作品精粹

- 作者:叶定莲//王义骅

- 定价:24

- 出版社:浙江古籍

- ISBN号:9787807159940

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2013-01-01

- 印刷时间:2013-01-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:12开

- 包装:平装

- 页数:128

- 字数:110千字

编辑推荐语

叶定莲、王义骅编著的《乙瑛碑隶书集字作品精粹》主要收录了登幽州台歌、渡汉江、送兄、别董大、泊秦淮、出塞、初春小雨、春日、枫桥夜泊、回乡偶书、江南春、凉州词、清明、山行、送孟浩然之广陵、送元二使安西、晚春、晓出净慈寺送林子方等内容。执笔常识:执笔法是初学者必须遵守的方法.是学习书法的一项基本功。古代书家根据书写经验.按照五个手指的生理特征,总结出了执笔五字口诀“押、钩、格、抵”。

目录

报春

六艺

清新

诚则明

春种秋收

大器晚成

教学相长

九九归一

能者为师

天地乾坤

先意承旨

政通人和

宗唐溯汉

尊师重教

圣人无常师

严师出高徒

百闻不如一见

学乙瑛书礼器

和气如春可永年

长烟一空皓月千里

千里之行始于足下

事事如意年年大利

先世之作今人所尊

海为龙世界天是鹤家乡

穷则独善其身达则兼济天下

水至清则无鱼人至察则无徒

天时不如地利地利不如人和

三十功名尘与土八千里路云和月

春晓

登幽州台歌

渡汉江

送兄

别董大

泊秦淮

出塞

初春小雨

春日

枫桥夜泊

回乡偶书

江南春

凉州词

清明

山行

送孟浩然之广陵

送元二使安西

晚春

晓出净慈寺送林子方

游园不值

山居秋暝

过零丁洋

用户评价

说实话,市面上许多书法集字作品的书籍,要么排版过于花哨,喧宾夺主,要么就是选材过于单调,缺乏新意。但这一本完全不是那样,它体现了一种回归本源的朴素美学。装帧设计低调而沉稳,厚实的纸张拿在手里很有分量感,油墨的印刷质量也令人赞叹,字口锐利,层次分明。我尤其关注它的“集字”部分,那些将不同碑文的单字重新组合排列的方式,充满了设计感和巧思,但又完美地保持了隶书原有的体势和韵味,丝毫没有生硬的拼凑感。这充分展现了编者深厚的隶书功底和高超的艺术整合能力,让读者在学习单个字形结构的同时,也能领悟到整体章法的布置之道。

评分我是一个长期练习篆刻和隶书的业余爱好者,平时对碑帖的实用性要求很高。这本书在细节的处理上,真正做到了从使用者角度出发。比如,它可能在书的某一侧设置了专门的“笔顺分析图示”,或者在部分高难度结构的字旁边,用非常简洁的图文并茂的方式解析了运笔的难点,这一点对于我们实际动手临摹时,简直是如虎添翼的帮助。此外,这本书的装订方式非常平整,可以完全摊开放在书桌上,无论你从哪个角度去描摹揣摩,书页都不会自动合拢,这种细节上的考虑,体现了出版方对书法实践者的尊重。我希望未来能看到更多这样既有学术价值又兼顾实践便利性的专业书籍。

评分翻开这本书,我感觉自己仿佛穿越回了汉代的时光,亲眼目睹那些风化斑驳的碑石上的文字是如何一刀一凿地刻下去的。这本书的选篇角度非常独特,它似乎没有一味追求名家大作,而是巧妙地穿插了一些地方性、地域性很强的碑刻作品。这种处理方式使得整本书的视角更加多元和立体,让我们能更全面地了解隶书在不同地域、不同阶层中所呈现出的多样面貌,而不是被少数几件“定型”的作品所局限。书中对部分选材的历史背景和碑刻的地理位置都有简要的介绍,这极大地丰富了我们的阅读体验,让我们在学习书法的过程中,也能体会到历史的厚重感和文化的传承性。这本书的价值,绝不仅仅在于“好看”,更在于其深厚的文化底蕴和严谨的学术态度。

评分这本书最打动我的地方,在于它所散发出的那种对传统艺术的敬畏之心。它不像有些流行的速成指南那样急于告诉读者“怎么写快”,而是耐心地引导我们去感受隶书从篆书演变而来的那种庄重与古朴。在阅读过程中,我仿佛能听到两汉时期那种浑厚、古拙的声音。它没有采用大红大绿的张扬色彩,而是用一种非常克制、典雅的色调来衬托主体文字的力量。读完之后,我感觉自己的心境都沉静了许多,对书法艺术的理解也上升到了一个更高的层次,不再仅仅停留在技法的模仿,而是开始去探寻线条背后所蕴含的哲学意趣。这是一本值得收藏,并能伴随我多年学习的书籍。

评分这本关于书法艺术的画册,简直是书法爱好者们的福音!我特地去书店翻了翻,立刻被它精美的装帧和严谨的编排所吸引。里面的碑帖选材极其考究,能看出编者在对历代碑刻进行甄选时,花了不少心思。每一幅作品的拓片都清晰可见,墨色浓淡、笔画起承转合的细节都得到了很好的保留,这对于我们深入研究碑刻的时代特征和书写风格至关重要。尤其是对于那些研究隶书演变脉络的学者来说,它提供了一个非常直观且权威的参照。我特别欣赏它在排版上的匠心独运,无论是单字放大还是整篇对比,都做到了恰到好处,让人在欣赏宏观气势的同时,也不会忽略微观的妙处。这本书不仅仅是一本作品集,更像是一部小型但内容扎实的隶书发展史的缩影,值得反复摩挲品味。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有