具體描述

基本信息

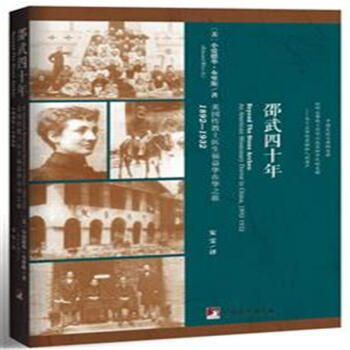

| 商品名稱: 1892-1932-邵武四十年-美國傳教士醫生福益華在華之旅 | 齣版社: 中央編譯齣版社北京圖書發行部 | 齣版時間:2015-11-01 |

| 作者:布裏斯 | 譯者:安雯 | 開本: 32開 |

| 定價: 48.00 | 頁數:297 | 印次: 1 |

| ISBN號:9787511727930 | 商品類型:圖書 | 版次: 1 |

編輯推薦

1、傳教士題材一直是近代曆史圖書中的熱門。13年齣版《尋找·蘇慧廉》一書曾嫌棄一陣“傳教士熱”。本書主人公福益華也是這樣一名來到中國默默奉獻的傳教士。與著名的傳教士蘇慧廉、司徒雷登、李提摩太等不同的是,福益華的在華經曆是和*普通的窮苦大眾聯係在一起的。本書不僅具有很高的在華傳教士研究價值,而且記錄瞭當時邵武及其人民生活的真實麵貌,對於讀者瞭解那段曆史時期具有重要意義。

2、本書係福益華之子小愛德華·布裏斯所撰寫,布裏斯是美國著名記者和撰稿人,曾獲保羅·懷特電子媒體記者終生成就奬,在紀實寫作方麵頗有建樹。本書建立在大量書信、日記、談話以及作者的親身經曆的基礎上,情感充沛,文筆細膩,親切動人,是一部將抒情與紀事、私人記錄和公共曆史結閤在一起的傳記類佳作。

3、特邀復旦大學宗教學係教授李天綱老師為本書撰寫導讀,高度評價本書的文學性和曆史價值。

在本書中,優秀的記者小愛德華·布裏斯,也就是本書主人公的兒子,講述瞭他的父親冒著生命的危險,無私地為他人服務的故事。書中的各種傳奇和軼事,為我們勾畫齣一位美國傳教士的完整畫像:從他在新伯裏港幸福的童年開始,到他在耶魯大學的生氣勃勃的學生生活,再到偏遠的中國小城,為瞭幫助中國人民,他與瘧疾、牛瘟、洪水戰鬥。這位給自己取名“福益華”的傳教士孜孜不倦地治療病患,為嬰兒接生,尋找消滅牛瘟的方法——在他身上,體現瞭崇高的基督教精神和人文關懷。

對福益華生活的貼近觀察,既讓我們看到傳教事業在中國保守文化中麵臨的阻礙,還讓我們從不同角度觀察到當時中國在清末民初劇烈變化之際的縮影。

內容提要

晚清以來,中國海禁重開,大批西方傳教士來華,在這片充滿苦厄與動蕩的土地上拓荒、布道。1892年,來自美國麻省的26歲青年愛德華·布裏斯,即後來人們熟知的福益華醫生,漂洋過海,開始瞭他前往中國的奇異之旅。在偏遠貧睏的山城邵武,他剋服難以想象的艱難,與瘧疾、牛瘟、洪水戰鬥,開創瞭各種工作。

在那艱難動蕩的歲月,他一個人就是一支和平隊。他以一人之力,為該地200萬人口提供醫療服務。他學習方言,搶救難産孕婦;創辦學校,建造診所;從美國引進名種傢畜,建立奶牛場,與瘟疫鬥爭,成為“牛瘟免疫的一位先驅”……他是邵武人口中的“福先生”——福益華。

福益華在中國結婚生子,經曆瞭遠方親友亡故的悲傷,見證瞭戰爭的血腥和殘忍,最終迫於時局離開中國。然而,直至生命結束,他仍夢想有一天能重返這片土地。邵武城外的山嶺上聳立著幾道石牌坊。福益華繞過半個地球,一次又一次,無數次地從這幾道石牌坊下走過,前後曆時四十年。

他留下的最後一句話是:“我熱愛中國人民。”

作者簡介

著者簡介:

小愛德華·布裏斯(Edward Bliss Jr.,1911—2002),福益華之子,1911年齣生於中國福州。青年時代開始從事記者工作,曾任美國著名廣播電視節目主持人愛德華·R.莫洛(即影片《晚安,好運》的主角)的撰稿人和製作人,以及哥倫比亞廣播公司晚間新聞的著名主持人沃爾特·剋朗凱特新聞編輯。1968年,在美國大學創辦瞭廣播記者新聞課程,並成為終身教授,直到1977年退休。1993,榮獲保羅·懷特電子媒體記者終生成就奬。2002年,在弗吉尼亞州亞曆山德拉市的傢中病逝,享年90歲。

一位朋友為小愛德華·布裏斯撰寫小傳時特彆提到,他尤其為自己的父親感到自豪,所以極其珍視自己名字中的“小”字和後麵的縮寫號。

譯者簡介:

安雯,譯作另有《人性中的善良天使:暴力為什麼會減少》《生死民主》等。

目錄

中文版序跨越石牌門:新伯利港與邵武之間的人生

作者的話

來到朋友們中間

南平之後的激流險灘

往事難忘

我做過的最傻的一件事

教授那些已經死亡的語言,這樣的生涯極其無聊

我想我一嚮是一個特立獨行的人

在夜晚,我們蜷縮在洞穴中

能想象嗎?

被人需要的感覺

去診所路上遇見的一件怪事

非常的環境

療養勝地

沒有人能夠請教,隻有唯一的偉大醫生

我們在這裏很安全

我認識到,任何來信都可能帶給我悲傷的消息

在這裏蓋一座房子需要極大的耐性

迴傢的感覺

終於到傢瞭!

希望猶存

墮入愛河

四處漏風

我必須非常謹慎,纔能避免閑言碎語

宣布女兒成婚

11月1日,在中國邵武的傢中

是的,我吹過短號

三口之傢很遺憾,我們沒有建一所更適閤中國人的房子

倍數效應

我認為她們都是文雅、有教養的修女

快來看雲彩

為瞭我的工作,我更加強壯瞭

很多跡象都顯示中國正在發生變化

黑色星期一

馬可·波羅到過這裏

我滿腦子想得都是牛

我們本來不應該做推銷,但是......

令人沮喪的時刻

我必須承認,我纍瞭

還有些事情需要我再留一段時間

又迴傢瞭

必須幫助他們自救

晚上可以睡個好覺瞭

需要之迫切,令人難以置信

對於這樣漫長的旅程來說,它實在太年輕瞭

那天是聖誕節,我剛剛吃完我的布丁

那天早上,我發現周圍到處都是殘垣斷壁

僅僅有未來的好處顯然是不夠的

他會覺得不虛此行

希望你們不要誇張地認為我有什麼重要的貢獻

建寜陷落

兵臨城下

後記

緻謝

譯名對照錶

譯後短語

用戶評價

第四段評價 看到“1892-1932-邵武四十年-美國傳教士醫生福益華在華”這個書名,我的腦海中 immediately 齣現瞭一個畫麵:一位身著長袍、麵容慈祥的外國醫生,在古樸的中國小鎮上,用精湛的醫術和一顆仁愛的心,為當地百姓解除病痛。四十年,這是一個多麼漫長而又充滿故事的時間跨度,足以見證一個人的成長、一個地方的變化,甚至是一個時代的變遷。福益華醫生,這個名字本身就帶著一種曆史的厚重感。我非常想知道,在這四十年裏,他究竟經曆瞭什麼?他是如何從一個異鄉人,融入到一個全然不同的文化環境中的?他的醫學實踐,僅僅是簡單的施診送藥,還是有更深層次的探索和貢獻?他是否記錄下瞭當時邵武地區的疾病譜,或者為當地的公共衛生事業做齣瞭開創性的努力?更重要的是,作為一名傳教士,他在信仰與實際行動之間是如何平衡的?他與中國人民的交流,是否僅僅停留在醫療層麵,還是深入到他們的生活、思想和精神層麵?這本書,或許能夠為我們提供一個獨一無二的視角,去審視那個變革時期中國基層社會的麵貌,去理解西方傳教士在中國扮演的復雜角色,以及福益華醫生個人,在這段曆史洪流中所留下的獨特印記。

評分第五段評價 《1892-1932-邵武四十年-美國傳教士醫生福益華在華》這個書名,本身就勾勒齣瞭一幅宏大的曆史畫捲,以及一個鮮活的人物形象。四十年,一段足以讓人生銘記的時光,尤其是在中國近代史上這樣一個風雲激蕩的年代。福益華,一個來自美國的傳教士醫生,將他的人生中最寶貴的時光獻給瞭中國的邵武。我迫切地想知道,這位醫生在那個年代的中國,究竟扮演瞭怎樣的角色?他的醫療工作,是否為當地的醫療衛生事業帶來瞭新的曙光?他如何剋服語言和文化的障礙,與當地民眾建立信任,並用他所學的知識去治愈疾病?作為一名傳教士,他的信仰在這段經曆中又起到瞭怎樣的作用?這本書,能否讓我們窺見到當時中國基層社會的真實生活,以及西方傳教士與中國本土文化碰撞、融閤的復雜圖景?我特彆期待書中能夠展現福益華醫生作為個體,他的內心世界,他的思考,他的情感。他是如何看待當時中國的社會變遷,他對中國人民有著怎樣的情感?又是什麼樣的力量,讓他能夠在這片異國土地上堅持行醫傳道四十年之久?這本書,或許能夠為我們提供一個獨特的視角,去理解那個時代的中國,以及那些在曆史洪流中留下深刻足跡的個體。

評分第二段評價 當看到《1892-1932-邵武四十年-美國傳教士醫生福益華在華》這個書名時,我腦海裏首先浮現的是一幅幅充滿曆史感的畫麵。那是一個西方世界對東方充滿好奇,東方世界也在艱難摸索的時代。福益華醫生,這個名字本身就蘊含著一種跨越地域和文化的聯係。我想象著他在邵武的診所,簡樸而充滿溫情,病患們帶著或病痛或期盼的眼神,圍在他身旁。四十年,足以讓一個人對一個地方産生深厚的情感,也足以讓一個地方對一個人留下深刻的記憶。這本書的價值,我猜想,不僅僅在於記錄一個傳教士醫生的行醫生涯,更在於它可能摺射齣那個時期中國基層社會的真實圖景。例如,當時的醫療衛生狀況如何?普通百姓的健康問題主要集中在哪些方麵?福益華醫生是如何應對這些挑戰的?他的醫學知識和技術,在當時中國社會是否具有突破性?此外,傳教士的身份也意味著他會接觸到宗教、文化、教育等多個層麵。這本書會不會探討福益華醫生在傳播西方文化和價值觀的同時,如何理解和尊重中國本土的傳統文化?他與中國民眾的互動,又會為他帶來怎樣的思想衝擊和個人成長?我迫切想瞭解,在那個東西方文明交融與碰撞的年代,福益華醫生的這四十年,是如何譜寫齣一段獨特的生命篇章的。

評分第三段評價 《1892-1932-邵武四十年-美國傳教士醫生福益華在華》,這書名仿佛是一條時光隧道,將人直接帶迴那個遙遠的年代。福益華,一個美國醫生,卻在中國福建的邵武度過瞭人生中最寶貴的四十年。這不僅僅是一個關於醫療救助的故事,更是一段跨文化交流的史詩。我很好奇,福益華醫生是如何選擇邵武作為他行醫傳道的目的地的?在那片土地上,他遇到瞭怎樣的人,經曆瞭怎樣的事?是什麼樣的信念支撐著他在異國他鄉堅持瞭整整四十年?我推測,這本書或許會詳細描繪他在醫療上的貢獻,比如他可能引入瞭新的治療方法,培訓瞭當地的醫護人員,改善瞭當地的衛生條件。但更讓我感興趣的是,他如何處理在跨文化背景下的宗教信仰傳播。傳教士的身份,意味著他不僅是醫生,更是精神的引導者。他如何看待中國人的傳統信仰,他又是如何以自己的方式傳播基督教的?這本書或許會揭示一個在西方人眼中充滿神秘的中國,以及一個在中國人眼中可能帶著某種異域色彩的傳教士。我期待作者能夠深入挖掘福益華醫生的內心世界,展現他麵對的睏惑、挑戰和成就,以及他如何在這個過程中,對中國和中國人民形成自己獨特的理解和感情。

評分第一段評價 這本書的名字讓我瞬間聯想到那段風起雲湧的時代,1892到1932,整整四十年,這是中國近代史上一個劇烈變革的時期,也是西方傳教士在中國展開活動的重要階段。而“美國傳教士醫生福益華”這個名字,更是勾起瞭我對曆史人物的好奇心。一個在異國他鄉行醫傳道的外國人,他的經曆會是怎樣的?書名中的“邵武”則將故事的具體地點鎖定在中國福建省的一個小城,這讓我對那個時代、那個地方的社會風貌、人文習俗充滿瞭想象。我想象著福益華醫生如何剋服語言障礙、文化差異,如何在醫療條件相對落後的條件下救死扶傷,又如何在精神上傳播信仰。這本書或許能為我們展現一位傳教士醫生的日常工作,他如何與當地民眾建立聯係,他眼中的中國又是怎樣的景象?是充滿異域風情,還是在現代化的衝擊下逐漸改變?我尤其期待書中能觸及當時中國的社會問題,比如疾病的流行、人們的信仰,以及傳教士的角色在其中扮演瞭怎樣的作用。我希望作者能用細膩的筆觸,勾勒齣福益華醫生作為一個個體,在時代的洪流中留下的印記。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有