具体描述

内容简介

《大学书法教材·近现代书法史》为“大学书法教材”系列之一,分为近现代书法史和近现代书案研究两编,上编阐释现代书法一个多世纪发展之脉络,下编叙说是十五位书法大家:吴昌硕、沈曾植、康有为、罗振玉、李瑞清、郑孝胥、徐生翁、马一浮、李叔同、于右任、沈尹默、陆维钊、林散之、王蘧常、沙孟海。在一个半世纪里,诸位大家先后纵横驰骋,各显千秋。《大学书法教材·近现代书法史》适用于普通高校和职业院校的公共选修课和专业必修课,尤其适用于师范、行政管理、文秘、广告等专业,也适合书法爱好者自修提高之用。

内页插图

目录

上编 近现代书法史第一章 导论:近代书法的出发点

第二章 民国前期书法

第三章 民国中后期书法

第四章 民国时期的书法理论研究

第五章 民国篆刻创作与理论研究

第六章 新中国成立后的书法概况

第七章 走向当代书法

下编 近现代书案研究

第八章 吴昌硕研究

吴昌硕年表简编

第九章 沈曾植研究

沈曾植年表简编

第十章 康有为研究

康有为年表简编

第十一章 罗振玉研究

罗振玉年表简编

第十二章 李瑞清研究

李瑞清年表简编

第十三章 郑孝胥研究

郑孝胥年表简编

第十四章 徐生翁研究

徐生翁年表简编

第十五章 马一浮研究

马一浮年表简编

第十六章 李叔同研究

李叔同年表简编

第十七章 于右任研究

于右任年表简编

第十八章 沈尹默研究

沈尹默年表简编

第十九章 陆维钊研究

陆维钊年表简编

第二十章 林散之研究

林散之年表简编

第二十一章 王蘧常研究

王蘧常年表简编

第二十二章 沙孟海研究

沙孟海年表简编

附编 近现代书法资料

附一 近现代书法史年表

附二 近现代书法史文献目录

后记

精彩书摘

如果再把书法方面的内容如隶书笔意、石刻与墨迹、大师与书匠,砖石材料与纸帛材料、各种书体(包括楷、行、章、草等)、南北书风的差别结合在内,这是一个多大的生发范围?从一个平面的静止的《兰亭序》中能寻绎出如此多方面的研究内容,并通过反复论辩各加以深化,试问古代、近代哪一项专题、哪一位书论家有此能量?而这种立体交叉的论辩体格,不正体现出书法理论走向现代化的时代趋向么?再看论辩方法上的特色。当我们检验论辩双方种种观点展开之时,会发现一个立场上的微妙差别。在对《兰亭序》作观照时,可以有两种不同的视角:一是注重于《兰亭序》本身的真伪,以当时的时代风格作为一个主要论据;另一是注重东晋时代总体风格的划定,《兰亭序》的存在可能性只是一个具体例证。两种视角互为因果,不可截然划分,但侧重不同,会对最后的结论带来微妙影响。郭沫若的《由王谢墓志论到兰亭序的真伪》本来是以《兰亭序》真伪为终极目标的,但在反复辩难后,他已经不再重点关注《兰亭序》本身,却对东晋时代书风特征费了大量的精力。高二适的《驳议》也还是拘泥于《兰亭序》真伪的史料本身,到了商承祚的《论东晋的书法风格并及(兰亭序)》,却把目标主要对准东晋书风的评价。凡此种种,都表明书论家的批评立场与批评方法在发生移位——从一人一帖的研究进入一个时代一种书风的宏观研究,从单纯的《兰亭序》研究进入到东晋书法史的研究,并由此而引起对整个书法史历程的反思,试想想,这样的以点带面的研究方法,岂是古来平面、孤立的述史方法所可以比拟?

从一点见出全体,以局部观照全史,这是新的书法史观的表现。“兰亭论辩”已经为我们提供了最优秀的范例。它由《兰亭序》引起的纵向(东晋与汉魏、东晋与唐宋乃至清代)书法回溯整理,横向(从文学脉络到书法脉络,又涉及书体史、书法技巧史、材料工具发展史等各种平行的领域)书法现象的疏浚,无不为我们构筑出一个立体的书法历史王国。正是在这样的构筑中,当代书法理论家们的思维空间日趋开阔和博大,学者们也不再只斤斤具体的作品与作家,理论思考走向丰富、缜密、高层次的境界。应该承认,这是中国书法理论步人崭新历史时期的一个主要契机。事实也表明,20世纪80年代书法理论的全方位崛起并一改古典书法理论的原有体格,显然有赖于20世纪60年代“兰亭论辩”所提供的经验和方法论启示。

用户评价

实践指导的精细入微 作为一本教材,其实用性自然是重中之重,而这本书在实践指导的细致程度上,达到了令人惊叹的程度。它不像有些理论书籍那样高高在上,而是非常接地气地关注到了学习者在临摹过程中可能遇到的每一个实际问题。例如,书中专门开辟了一章讲解如何正确地选择和保养笔墨纸砚,这对初学者来说至关重要。而在关于“行气连贯性”的训练方法上,作者提供了一套循序渐进的阶梯式练习方案,从单字结构到整篇气韵的贯通,设计得科学而合理。我按照书中的练习步骤进行实践,明显感觉到了自己对笔锋的控制力和整体篇幅的把握能力有了质的飞跃。这本书的作者显然是深谙教学之道的大家,他知道如何将深奥的原理,转化为可操作、可检验的日常练习,真正做到了理论与实践的高度统一。

评分技法解析的直观与权威 我一直在寻找一本能将复杂技法讲解得既权威又易于上手的教材,这本书完全满足了我的需求。对于初学者来说,如何避免“匠气”是最大的难题,而这本书针对性地提供了大量的“避雷”建议和正确的示范路径。特别是对具体笔画的起笔、行笔、收笔的剖析,简直是手把手地在教导,配图精准到位,每一个转折、提按的力度变化,都通过图示和文字描述得淋漓尽致。那些关于“墨分五色”的探讨,也让人豁然开朗,理解了浓淡干湿的变化如何服务于情感的表达。此外,书中对历代名家作品的选材十分考究,所选范本皆是公认的典范,极大地避免了误入歧途。我可以毫不夸张地说,这本书是通往书法艺术殿堂的一座坚实桥梁,能帮助学习者少走许多弯路,直接对接艺术的核心。

评分跨越历史的对话与反思 这本书最让我震撼的地方在于其史学的厚重感和批判性的视角。它没有将古代的书法巨匠们神化,而是将他们置于特定的历史情境中进行审视,探讨了他们在时代浪潮中的选择与局限。作者对于不同历史阶段的书风更迭,比如汉隶的质朴雄强到魏晋的洒脱飘逸,其间的社会、政治、思想的驱动力分析得鞭辟入体。这种宏观的历史视野,使得学习者不仅仅是机械地模仿字形,而是能够理解“为什么会是这样的字”。阅读过程中,我不断进行自我反思:我所追求的书法境界,是否也应该与我所处的时代精神相契合?这种启发性的引导,让书法学习从单纯的技能训练,上升到一种对自我存在和时代精神的追问,境界立时不同。

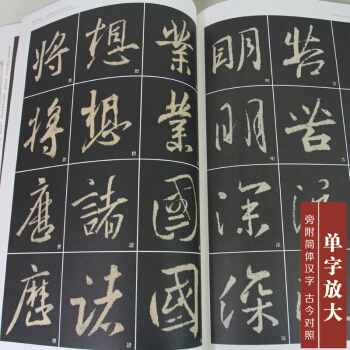

评分卷帙浩繁的艺术殿堂 这本书简直是一部书法艺术的宏伟画卷,展开了从魏晋风骨到唐楷法度,再到宋代意趣的完整脉络。作者的笔触细腻入微,对每个时期代表书家的风格演变、审美取向的转变,都进行了深入的剖析。我尤其欣赏他对于“笔法”与“意境”之间关系的阐释,读起来酣畅淋漓,仿佛能亲手触摸到那些古老的笔触。书中对不同书体,如篆、隶、草、行、楷的源流和差异,讲解得清晰透彻,即便是初学者也能快速掌握其精髓。更难能可贵的是,作者并未止步于技法,而是将书法置于当时的社会文化背景下进行考察,使得我们对这些艺术瑰宝的理解更加立体和深刻。装帧精美,印刷质量极高,那些高清的碑帖拓片,即便是反复摩挲,细节依然清晰可见,着实是一套值得珍藏的经典之作。我感觉自己仿佛参与了一次穿越时空的艺术之旅,对中国传统文化的敬畏之心油然而生。

评分对中国传统美学的深度挖掘 这本书的视角非常独特,它不仅仅是一本关于“如何写字”的指南,更是一本关于“如何理解中国传统美学”的深度解读。作者巧妙地将中国哲学思想中的“天人合一”、“中和之美”融入到对书法线条、结构的研究之中,让人在学习技法的同时,也在潜移默化地接受着中国传统文人精神的熏陶。书中对章法布局的讨论,尤其令人拍案叫绝,它揭示了书法如何通过空间的处理,来表达书写者的心性和宇宙观。文字的组织结构非常严谨,逻辑层层递进,从基础的执笔运腕,到高阶的气韵生动,每一步都有坚实的理论支撑和丰富的实例佐证。阅读过程中,我常常停下来沉思,思考线条背后的文化内涵,这种精神层面的滋养,是其他普通书法书籍所不具备的。这是一本能提升人文素养的宝典。

评分附一 近现代书法史年表

评分罗振玉年表简编

评分附一 近现代书法史年表

评分罗振玉年表简编

评分②民主平等是指在学术面前人人平等,在知识面前人人平等。不因家庭背景、地区差异而歧视,不因成绩落后、学习困难遭冷落。民主的核心是遵照大多数人的意志而行事,教学民主的核心就是发展、提高多数人。可是总有人把眼睛盯在几个尖子学生身上,有意无意地忽视多数学生的存在。“抓两头带中间”就是典型的做法。但结果往往是抓“两头”变成抓“一头”,“带中间”变成“丢中间”。教学民主最好的体现是以能者为师,教学相长。信息时代的特征,能者未必一定是教师,未必一定是“好”学生。在特定领域,特定环节上,有兴趣占有知识高地的学生可以为同学“师”,甚至为教师“师”。在教学中发现不足,补充知识、改善教法、

评分第五章 民国篆刻创作与理论研究

评分学习书,很好

评分①多向互动,形式多样.互动的课堂,一定的活动的课堂,生活的课堂。互动的条件:平等、自由、宽松、和谐。互动的类型师生互动、生生互动、小组互动、文本互动、习题互动、评价互动。互动的形式:问

评分第十三章 郑孝胥研究

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有