具体描述

●从史前到上古三代:花文化的萌生

●汉代:早的插花记载

●魏晋南北朝:插花作为艺术门类正式诞生

●隋唐:插花艺术渐成气候

●五代十国:不容忽视的过渡期

●宋代:插花艺术的期

●元代:插花规则的解构

●明代:文人插花的集大成者

●清代:插花创作的式微

●花器,有形器载无形道

●器可载道的根本精神

●花器的材质与形制

●常见花器

●供花,中式插花之精神力量

●花的链接

●儒、释、道三家的供花

●宫廷插花,礼仪与装饰之营造

●礼仪庆典之用

●日常装饰之用

●部分目录

内容简介

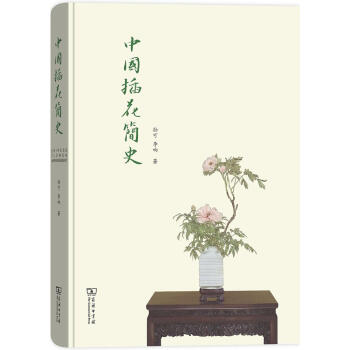

孙可、李响著的《中国插花简史(精)》是一部系统讲述中国千载花事的图文史,是插花的发展史,更是精神和智慧的发展史。 孙可,李响 著 孙可,字露申,京华人士,自幼随母研习花道,少时师从多位海内外插花名家,从事花事至今二十余载。插花风格中正平和,注重道法自然,以传承中华文化精神为主线,倡导符合古法、古礼的插花文化。主理佛前供花、宫廷瓶供、文人清供、节日民俗插花、少儿插花等。曾于《第四届世界佛教论坛》任供花主理,《国家非物质文化遗产博览会》进行插花展演,《国家博物馆京味文化非遗展》主理传统插花展区,等等。近年来多在丛林道场、人文空间开展花事活动。出版有近作《中国插花简史》。李响,毕业于北京大学法学院,曾在法院工作,因醉心文史、笃好艺术而转行,现为自由撰稿人、翻译。著有《中国插花简史》,曾为《三联生活周刊》等刊物撰稿。

用户评价

我一直对中国传统艺术很感兴趣,但插花艺术对我来说总感觉有些神秘。直到读了这本书,我才真正打开了对插花艺术的认识。作者用一种非常易于理解的方式,将中国插花的演变过程梳理得条理清晰。从最早的祭祀用花,到后来的文人雅士的案头清供,再到民间节庆的装饰,每一个阶段的特点都被描绘得栩栩如生。我印象最深刻的是书中对不同朝代插花风格的对比分析,比如唐代的富丽堂皇,宋代的雅致清淡,以及明清的精巧华美,这些差异化让插花艺术在历史长河中展现出不同的生命力。而且,书中还穿插了许多关于插花的名人轶事,让那些历史人物的形象更加鲜活,也让插花艺术变得更加有人情味。我特别喜欢那些关于插花与文学、与绘画相结合的描述,这让我看到插花艺术是如何融入中国人的生活,成为一种表达情感、展现品味的重要方式。这本书不仅普及了插花知识,更让我体会到了中国传统文化的魅力。

评分这本书的视角非常独特,它不仅仅是简单地罗列插花技法,而是从更宏观的文化和哲学层面,去探讨中国插花的深层含义。作者对中国传统文化有着深刻的理解,并将这种理解巧妙地融入到对插花艺术的阐释中。他谈到了“天人合一”的思想如何体现在插花中,谈到了“四时八节”的观念如何影响花材的选择,谈到了“虚实相生”的哲学如何指导构图。这些解读让我对中国插花有了全新的认识,不再仅仅是“摆弄花草”,而是上升到了精神层面的追求。书中的案例分析也很精彩,通过对具体插花作品的解读,揭示了其背后的文化内涵和艺术价值。我尤其欣赏作者对插花“意境”的阐述,他认为插花不仅仅是形似,更重要的是神似,是要通过花草的组合,传递出某种情感、某种哲理。这本书的文字优美典雅,读起来有一种诗意的美感,仿佛在品味一壶陈年的老酒,越品越有味道。

评分这本书给我带来的最大感受是,中国插花艺术绝不仅仅是简单的花艺技巧,它更是一种承载着丰富文化内涵和生活哲学的艺术形式。作者没有局限于对花材和技法的介绍,而是深入挖掘了插花艺术背后的历史渊源、文化语境和哲学思想。他对历代插花理念的梳理,从“事死如生”的古老习俗,到“清雅脱俗”的文人追求,再到“四时皆宜”的自然观,都为理解中国插花提供了深刻的视角。我尤其喜欢书中对插花“道”的探讨,这种将自然之美与人心之境相融合的理念,正是中国插花最迷人的地方。书中穿插的古代插花名家名作赏析,更是让我领略了不同时代、不同流派的插花艺术的独特魅力。那些精美的插画和照片,如同打开了一个个时光的窗口,让我得以窥见古代文人雅士的生活场景和审美情趣。读这本书,不仅仅是在学习插花,更是在学习一种如何与自然和谐相处,如何通过艺术表达内心世界的生活方式。

评分这本书简直是一场视觉盛宴,封面那幅水墨写意的梅花,就足以让人心动。翻开书页,仿佛置身于古色古香的庭院,感受着宋代文人雅士的插花情趣。作者的文字功底深厚,将那些看似飘渺的插花艺术,娓娓道来,让原本遥不可及的传统技艺,变得生动有趣。特别是对历代帝王后妃、文人墨客在插花上的独特偏好和故事的描绘,更是充满了历史的厚重感和人性的温度。从唐代的雍容华贵,到宋代的清雅脱俗,再到明清的精巧细腻,每一个时代的风格变化,都被作者捕捉得恰到好处。书中那些精美的插花图片,更是点睛之笔,它们不仅仅是图案,更是历史的见证,是美学的传承。我尤其喜欢书中对插花材料的考究,那些在寻常不过的花草树木,在古人的手中,却能焕发出无穷的生命力。读这本书,就像是与一位博学的长者在对话,他不仅教会我如何欣赏插花,更让我体会到其中蕴含的东方哲学和生活美学。那些关于季节、关于情感、关于意境的阐述,都深深地触动了我。

评分读完这本书,我仿佛经历了一场穿越时空的插花艺术之旅。作者以一种非常亲切、叙事性的方式,将中国插花的起源、发展、演变娓娓道来,让人一点也不觉得枯燥。故事性很强,不是那种干巴巴的学术论述。我特别着迷于书中描写的那些关于插花的小故事,比如某个朝代的皇后如何用插花来表达思念,或是某位才子如何借插花来寄托情怀。这些细节让插花艺术不再是冰冷的技法,而是充满了人情味和生活气息。而且,作者在叙述中融入了大量的历史背景和社会文化,让我更深刻地理解了插花在中国古代社会扮演的角色,以及它如何与诗歌、绘画、礼仪等其他艺术形式相互辉映。书中的插花作品图例也非常丰富,从不同朝代的代表性作品,到一些鲜为人知的民间插花,都展现了中国插花艺术的多元性和包容性。我从中学习到了很多关于花材的选择、构图的原则,以及如何通过插花来表达情感和意境。这本书就像一位经验丰富的老师,用最生动的方式,教会了我如何欣赏和理解这门古老的艺术。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有