具体描述

作 者:

出版社:

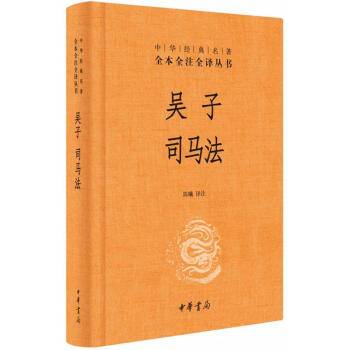

丛书名:中华经典名著全本全注全译

出版日期:201801

版 次:

页 数:0

ISBN :9787101129120

定价:36 元 本店价:28.08 元

折扣:【78】 节省:7.92 元

分类: →

货号:1746098

图书简介 《吴子》:战国时期卫国军事家吴起著,现存六篇。属“兵权谋类”。号称“东方兵学之柱石”。与《孙子兵法》齐名,而有新发展。

《司马法》:春秋时期齐国军事 家田穰苴著,残存五篇。此书体现出从殷周到春秋的作战原则和制度方法,其阐述的以法治军思想和具体军法内容,为后世制定军法条例法令提供了依据。

这两本书都属于“武经七书”。", 作者简介 目 录 插图和节选

用户评价

说实话,初次接触这些古文时,最大的挑战就是语言障碍。那些深奥的文言文和特有的军事术语,没有好的注释简直是寸步难行。幸运的是,这本精装本的注释体系非常扎实可靠。它不仅仅是简单的字词解释,更融入了历代名家的观点,甚至还引用了相关历史事件来佐证论点,极大地降低了理解门槛。我特别留意了其中关于“士”的选拔和培养那几段,原以为会很枯燥,结果通过注释的梳理,我理解到古代军队对士兵心理素质、专业技能和忠诚度的要求是多么的系统和严苛。它让我们明白,古代的将领并不是靠喊口号就能带兵打仗的,背后是深厚的管理学和心理学基础。这种注释的深度,让原本晦涩难懂的文本变得触手可及,让我得以窥见战国时期军事思想的精致与复杂,这比读一些二手解读要来得更加直接和有力量。

评分作为一名历史爱好者,我更关注这些经典在历史叙事中的地位和影响力。将《吴子》和《司马法》放在一起出版,本身就是一种学术上的定位——它们共同构成了先秦军事思想的两大支柱,代表了当时对战争理解的最高成就。阅读时,我常常会联想到《孙子兵法》,三者各有侧重,共同构筑了一个完整的军事理论体系。《吴子》的战术细节和《司马法》的治军伦理,为我们理解春秋战国时期那些惊心动魄的战役背后的决策逻辑提供了钥匙。没有这些理论基础,很多历史记载就成了空洞的胜负记录。这本书就像是一个时间的胶囊,保存了古代精英阶层对于组织、领导力和风险控制的深刻理解。每一次重读,我都能从中发现新的层次,这大概就是经典永恒的魅力所在吧,它永远为你留下了思考的空间,而不是提供一个终极答案。

评分这本书的阅读体验,不仅仅停留在文字本身,更在于它引发的思维训练。我发现,越是深入阅读这些关于古代战争的论述,就越能体会到“谋定而后动”的深刻含义。比如书中反复强调的“知彼知己,百战不殆”,看似简单,但在实际操作中如何精确地“知彼”和“知己”,才是真正的学问。阅读过程中,我忍不住会代入现代的商业竞争场景去思考:如何通过信息战、情报分析来了解竞争对手的战略意图?如何准确评估自身的资源和能力边界?这种将古代战略智慧往现代管理框架内迁移的过程,非常考验一个人的抽象思维能力和应用能力。它迫使你跳出当前的具体问题,从更高的维度上去审视问题,寻找那些永恒不变的规律,这比任何一本管理工具书都要来得有效得多。

评分我最欣赏这类经典汇编的地方在于其跨越时空的对话感。阅读《司马法》和《吴子》的交织,就像是同时聆听了两位不同时代军事家的谆谆教诲。司马穰苴的论述往往更宏大,更注重礼制与德行在治军中的基石作用,他强调的是“先义后利”的战略高度,这与现代企业管理中常说的“价值观先行”有着异曲同工之妙。而《吴子》则显得更为实战和精悍,充满了具体的战术考量和对战场环境的敏锐洞察,字里行间透着一种“兵不厌诈”的务实精神。将两者并置,可以清晰地看到中国古代军事思想是如何在“道”与“术”之间进行辩证统一的。我花了好几个下午,反复对比书中关于“形”与“势”的论述,发现其对于理解现代竞争格局中如何占据主动地位,提供了非常深刻的哲学基础。这种跨越两千多年的思想碰撞,远比那些浮于表面的成功学书籍来得实在和耐人寻味。

评分这本书的装帧实在没得说,中华书局这个出品就是让人放心。拿到手里沉甸甸的,皮质感也处理得很好,摸上去就有种历史的厚重感。我一直对古代兵书、谋略类的书籍情有独钟,尤其是那些能流传至今的经典,总觉得其中蕴含的智慧是现代人很难企及的。这次入手这套“精装”版,就是想收藏一套能传家的版本。内页的纸张选择也挺讲究,不是那种一碰就碎的薄纸,字迹清晰,排版疏朗有致,长时间阅读也不会让人感到疲劳。而且,中华书局的校勘和注释一向是业内标杆,能确保我们这些非专业读者也能相对准确地理解那些古奥的词句和历史背景。这种对细节的打磨,体现了出版社对传统文化的敬畏之心,让人在阅读前就对内容产生了更高的期待。对于想深入研究先秦军事思想的读者来说,选择这样的版本,不仅仅是买了一本书,更像是在为一份文化遗产“投资”。翻开扉页,那股油墨的清香混合着皮革的微涩,简直就是一种享受。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有