具体描述

| 图书基本信息,请以下列介绍为准 | |||

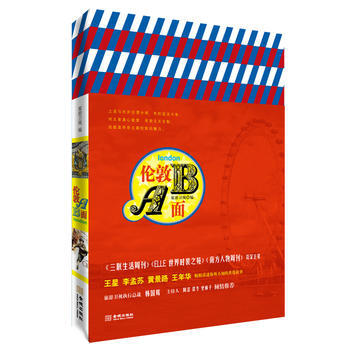

| 书名 | 伦敦AB面 | ||

| 作者 | 旅游卫视编 | ||

| 定价 | 39.80元 | ||

| ISBN号 | 9787515505305 | ||

| 出版社 | 金城出版社 | ||

| 出版日期 | 2012-08-01 | ||

| 版次 | 1 | ||

| 其他参考信息(以实物为准) | |||

| 装帧:平装 | 开本:16开 | 重量:0.540 | |

| 版次:1 | 字数: | 页码: | |

| 插图 | |

| 目录 | |

| 内容提要 | |

全书总体上分为两部分:A面,上流贵族阶层;B面,市井伦敦。内容共四章,分别从贵族和平民两方面讲述故老伦敦的过去、现在还有将来。包括英皇室的渊源、贵族生活、贵族运动、新旧贵族之间的微妙关系及与普通民众息息相关的市井街区的历史文化和现状等,为读者呈现出与传统认知完全不同的更为亲民的英皇室、贵族及与之和谐共存的传统却不保守、轻松、自由与日趋繁华的市井生活。 |

| 编辑推荐 | |

这是个“奇怪”的城市,贵族与市井泾渭分明,但有阶级而无斗争,民众对女王真心敬爱,但有君主却无; |

| 作者介绍 | |

旅游卫视作为经广电总局批准的中境内一以时尚、休闲、资讯、娱乐为主要特点的专业化卫星电视频道,以多样化的节目风格,专业化的旅游节目,吸引了大批大中城市人群以及社会生活中活跃的、主导社会舆论的、*消费实力的“三高”(高学历、高收入、高消费)人群,成长为特色、*影响力的卫星频道之一,全天24小时播出。旅游类节目占有率和到达率居全卫视榜,连续两年获得“中*潜力电视媒体奖”,影响力巨大。 |

| 序言 | |

用户评价

如果要用一个词来概括这本书带给我的感受,那一定是“多维性”。它不是一个平面化的介绍,而是一个立体的、不断旋转的万花筒。我发现自己过去对伦敦的认知,仅仅停留在“A面”——那个光彩夺目、历史悠久的世界级都市。而这本书,则毫不留情地翻转过来,向我们展示了那个同样真实、却常常被主流叙事所忽视的“B面”:它可能是一个被遗忘的工业遗址,一个充满异域风情的集市,或者是一群默默坚持着旧式生活方式的人群。作者的叙述节奏非常具有感染力,时而像纪录片那样冷静客观,时而又像私人的日记那样充满个人化的情绪波动。特别是最后一部分关于“创意产业的流变”的探讨,直指当下伦敦年轻人面临的住房困境和艺术生存压力,将宏大的城市变迁与个体的挣扎紧密地联系在一起,充满了现实的张力。这本书更像是一部关于“现代性焦虑”的城市寓言,它让你在为伦敦的魅力折服的同时,也不禁对所有快速发展的全球化大都市的未来,产生更深层次的反思。

评分这本书最让我感到惊喜的,是它在视角选择上的大胆和跳脱。它完全避开了那些旅游手册里千篇一律的“必看清单”,转而深入到那些只有本地人才知道的“隐秘世界”。我不是指那些躲藏起来的酒吧,而是指那些系统性的、结构性的“背面”。书中有一段对伦敦地下交通系统(Tube)的深度解读,但它谈的不是如何换乘,而是如何通过不同线路的乘客构成,去分析这座城市的阶层流动和通勤压力,那种冷峻的社会分析,让乘坐地铁的体验都变得立体起来。此外,作者对“声音景观”的描绘也堪称一绝,从议会辩论厅里沉闷的敲击声,到诺丁山狂欢节上震耳欲聋的加勒比鼓点,每一个声音都被赋予了明确的地域和阶层标记。阅读时,我常常需要停下来,闭上眼睛去想象那种氛围,书中的文字如同高超的音效设计,让你仿佛置身其中。这绝对是一本需要被反复阅读和品味的读物,每次重读,都会因为自己新的生活经验,而解锁出书中新的层次和含义。

评分读完这本书,我感到自己对“伦敦”这个概念有了近乎重构的认知。它像一把精密的解剖刀,将这座城市剖析成了无数个有趣的切面,每个切面都闪烁着不同的光芒,绝非我们通过好莱坞电影或旅游宣传册看到的那个刻板的伦敦。最让我震撼的是关于“时间”的处理方式。作者没有按照地理区域来划分章节,而是用“维多利亚时代的幽灵”、“咆哮的六十年代回响”、“数字时代的迷宫”这样极具文学性的标题来串联不同的主题。这种跳跃式的叙事,反而更贴合伦敦本身那种历史层层叠叠交织在一起的复杂性。你会发现,一个看似普通的街角咖啡馆,可能在一百年前是某个重要历史事件的秘密会面点,而今天那些穿着时髦的年轻人,他们的生活方式和口音中,依然能找到几个世纪前爱尔兰移民的影子。这本书的文字功底深厚,没有一句废话,但情感的张力却十足,尤其是在描述那些被高速发展所遗忘的角落时,那种带着敬意和一丝哀伤的笔触,让人回味良久。它不是教你如何高效地游览,而是邀请你放慢脚步,去聆听这座城市对你诉说的那些不为人知的心事。

评分坦白说,初拿到手时,我有点担心“旅游卫视编”这个出品方会让内容流于表面化,变成那种浮光掠影的影像文字记录。然而,事实证明我的担忧是多余的。这本书展现出了一种罕见的、近乎人类学研究的严谨性,同时又保持了极佳的可读性和亲近感。它没有刻意拔高主题,也没有过度神化某个历史人物,而是聚焦于“人”在伦敦这座巨大熔炉中的生存状态。比如,它用大量篇幅对比了金融城(The City)那些西装革履的精英与南岸(South Bank)艺术家长久以来的拉锯与共存关系。书中引用的那些鲜活的对话片段和生活细节,仿佛是从你身边不经意间捕捉到的瞬间,真实得让人有些不安。我特别欣赏它处理文化冲突的方式,不回避矛盾,而是将之视为构成伦敦活力的重要元素。这种平衡的视角,使得全书的论述既有深度,又不失温度,让我这个非专业读者也能轻松理解其中复杂的社会结构,甚至开始思考我们自己所处的城市,又有哪些不为人知的“AB面”。

评分这本书的封面设计就让人眼前一亮,那种带着一丝神秘和厚重感的字体,配合着伦敦标志性的红蓝配色,一下子就把我的思绪拉到了泰晤士河畔。我原本以为这会是一本标准的观光指南,无非是罗列着大本钟、白金汉宫这些“到此一游”的打卡点。但翻开内页才发现,编者显然有着更深层次的企图。它不是简单地告诉你“去哪里看”,而是试图剥开伦敦光鲜亮丽的表象,去触碰那些隐藏在街巷深处的肌理。比如,它花了整整一个章节去描绘东区(East End)那些看似老旧却充满活力的涂鸦墙背后的故事,那些移民社区如何用他们的食物和音乐,悄无声息地重塑着这座古老城市的味觉地图和听觉体验。我尤其喜欢其中关于“影子市场”的描述,那种非官方的、充满烟火气的交易场景,与我们在商业区看到的精致橱窗形成了鲜明对比,让人不禁思考,真正的城市生命力究竟藏在哪里。作者对细节的捕捉极其敏锐,像一个游走在时间边缘的观察者,让你感觉自己不是在阅读文字,而是正踩在那些潮湿的鹅卵石路上,闻着空气中混杂的啤酒花和雨水的味道。这种沉浸式的体验,远超出了我对一本“旅游读物”的期待。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有