具体描述

| 图书基本信息,请以下列介绍为准 | |||

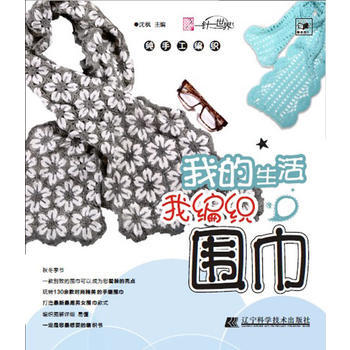

| 书名 | 我的生活我编织.围巾 | ||

| 作者 | 沈枫 | ||

| 定价 | 19.80元 | ||

| ISBN号 | 9787538175349 | ||

| 出版社 | 辽宁科学技术出版社 | ||

| 出版日期 | 2012-08-01 | ||

| 版次 | 1 | ||

| 其他参考信息(以实物为准) | |||

| 装帧:平装 | 开本:24开 | 重量:0.341 | |

| 版次:1 | 字数: | 页码: | |

| 插图 | |

| 目录 | |

| 内容提要 | |

本书向您展示了各式各样男女式围巾,图片精美,还配有详细的毛衣编织图解,款款精美,贴近大众的需求。 |

| 编辑推荐 | |

| 作者介绍 | |

手工编织爱好者,自幼酷爱各种手工活动,尤其喜欢编织。初的一件半成品,是七、八岁时用妈妈织毛衣剩下的碎线头织的一条围巾,虽然是半成品,虽然针迹不均,但由此她痴迷上了手工编织,2003年,她在网上开设了自己的店铺:织艺手工钩编坊。多年的手工编织经验积累,使沈枫认识到,要想设计出更多更好的作品,要开阔视角,广泛交流。她将这套专辑的出版视为一个新的起点,希望能得到更多朋友的指点,与更多的朋友分享编织的快乐。 |

| 序言 | |

用户评价

我必须称赞这本书在情感表达上的克制与力量感。 很多现代作品倾向于将情感外露到极致,恨不得把人物的痛苦撕开给你看,但这本却采取了一种“留白”的艺术手法。主人公的悲伤和狂喜,往往只是通过一个眼神的交汇,或者一次不经意的动作——比如不自觉地摩挲衣角——来传递的。这种“少即是多”的处理方式,反而让我的共情能力被激发到了顶点。我不得不停下来,在脑海中自行补全那些未被言说的部分,而这个过程本身,就是一种主动的参与。书中关于人际关系的处理也极为真实,没有绝对的恶人,也没有完美的圣徒,每个人都带着各自的伤痕和局限性,在努力地寻找一个可以安放灵魂的位置。这本书像一面镜子,映照出我们每个人在面对复杂情感时的那种无能为力,以及在沉默中蕴含的巨大能量。

评分第一次翻开这本封面素雅的书,就被一种温暖而坚定的力量所吸引。 故事的开篇并不惊心动魄,反而像娓娓道来的清晨薄雾,带着一点点湿润的、泥土的芬芳。作者以一种极其细腻的笔触描绘了主人公在日常琐碎中寻找意义的过程。那些关于“编织”的意象,并非仅仅是技艺的展现,更像是一种与自我对话、与世界和解的隐喻。我尤其喜欢其中对于时间流逝的刻画,它没有用宏大的叙事来强调岁月的无情,而是通过一针一线、一团毛线的变化,展现出生命中那些不易察觉的沉淀与累积。读到主人公面对选择时的犹豫和最终的释然,我仿佛也触摸到了自己内心深处那些未曾梳理的情绪。这本书的节奏舒缓,但后劲十足,它不急于给你一个答案,而是邀请你一同慢下来,去品味生活本身散发出的那种朴实而深刻的美感。它让人相信,即便是最微小的努力,最终也会汇聚成一副独一无二、经得起时间考验的锦缎。

评分从文学性的角度来看,这本书的语言密度达到了一个惊人的水平。 它更像是散文诗的集合体,而不是传统意义上的小说叙事。每一个句子都经过了近乎苛刻的打磨,词汇的选择充满了古典的韵味和现代的张力。我发现自己频繁地需要查阅一些不常用的词语,不是因为晦涩难懂,而是因为作者使用的那个词语,精确地表达了一种我之前只能模糊感知到的状态。书中对色彩和质地的描绘,达到了近乎实体化的地步,我几乎能想象出那些布料在指尖滑过的触感。这种对语言工具的极致运用,让阅读过程充满了智力上的愉悦。当然,这也意味着阅读速度会非常慢,因为它要求读者给予足够的尊重和时间,去细细拆解每一个修饰语背后的深意。这绝对不是一本可以用来消磨时间的轻松读物,它更像是一场与文字大师的深度对谈。

评分坦白说,这本书的叙事结构颇具挑战性,它完全打破了我对传统小说设定的期待。 读起来更像是置身于一个充满回响的空间,文字的跳跃性极强,常常在现实的场景和深层的哲学思考之间进行无缝切换。我必须承认,在最初的几十页里,我感觉自己像一个迷路的旅人,努力捕捉那些散落在字里行间的线索。但一旦适应了这种独特的韵律,那种豁然开朗的体验是无与伦比的。作者似乎非常钟情于利用环境描写来烘托人物的内心活动,比如对光影变化的捕捉,对某一特定气味的执着描写,都精确地击中了隐藏在潜意识深处的记忆碎片。这本书不是用来“读完”的,而是用来“感受”和“反刍”的。它迫使我停下来,去质疑那些我一直以来视为理所当然的认知框架。对于寻求刺激性情节的读者来说,这或许会是一场煎熬,但对于热衷于精神探险的人来说,它无疑是一座等待被挖掘的富矿。

评分这本书最让我感到惊喜的是它对于“接纳不完美”这一主题的深刻探讨。 它没有贩卖廉价的成功学鸡汤,也没有承诺所有的努力都会得到即时的回报。相反,它坦诚地展示了生活中的断裂、失败和那些永远无法弥补的遗憾。主人公在面对自己生命中那些“错误的选择”时,所展现出的挣扎与最终的和解态度,给予了我极大的慰藉。它告诉我们,生命本身就是一个不断试错、不断修补的过程,那些被认为失败的片段,恰恰是构成完整自我的必要纹路。这本书的结尾处理得非常高明,它没有提供一个完美的句号,而是留下了一个开放的、充满生命力的“省略号”。读完后,我感受到的不是压抑,而是一种被理解后的释然,以及对未来未知的、但充满信心的期待。这是一部真正触及灵魂深处的作品。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有