具体描述

基本信息

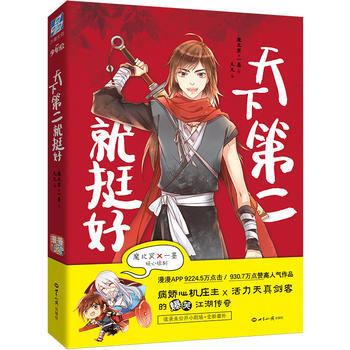

书名:天下第二就挺好

定价:42.80元

作者:凡凡 魔北冥、一墨 绘

出版社:世界知识出版社

出版日期:2018-04-01

ISBN:9787501256631

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

武林有一名人录,专录天下名人。凡举术业专攻之士,皆可位列其中。刚出山的高鸿离为了得到天下*刀的称号,不断跑去挑战天下*刀的“boss”秦荒凉的逗趣江湖故事。

目录

作者介绍

魔北冥:把毕生精力投入到如何快准狠的摸鱼中的(伪)漫画家。放下手中的书,咱们先来谈谈关于世界和平的事吧。

凡凡:一个脱离了低级趣味,热衷于写老秦和小高之间的故事的脚本菌。

一墨:日夜颠倒,昏昏欲睡,精草成风,描线如翁。蓦然回首,单行本就在灯火阑珊处。

文摘

序言

用户评价

初读这本书,就被其独特的气质所吸引。作者的文字,如同陈年的老酒,越品越有味道。故事的构建,精巧而又自然,仿佛是一幅徐徐展开的画卷,让人沉醉其中。人物的刻画,更是入木三分,他们不再是纸上的符号,而是活生生的人,有着自己的思想、情感和追求。我尤其喜欢作者在处理人物关系时的张力,那种亦敌亦友、亦爱亦恨的情感纠葛,让故事充满了戏剧性。同时,作者对社会背景的描绘也十分到位,那些历史的细节,那些时代的印记,都为故事增添了更深的厚度。在阅读的过程中,我常常会为人物的命运而担忧,为他们的选择而思考,也为他们的成长而欣慰。这本书不仅仅是讲述了一个故事,更是引发了我对人性、对命运、对选择的深刻反思,让我从中汲取了许多力量和智慧。

评分这本书的魅力,在于它将宏大的叙事与细腻的情感完美地融合在一起。作者的笔触,既有历史的厚重感,又不失对个体命运的深切关怀。读着读着,我感觉自己仿佛置身于那个波澜壮阔的时代,亲眼见证着人物的成长与蜕变。那些错综复杂的人物关系,那些艰难抉择的时刻,都让我心潮澎湃。作者在刻画人物时,极其注重细节,每一个眼神的流转,每一次语气的变化,都充满了意味深长。我尤其欣赏作者对情感的把握,那种不动声色的深情,那种含蓄而又炽热的情感,让人在不经意间被深深打动。故事的结局,并非一了百了的圆满,而是留有余韵,让读者在合上书本之后,依旧沉浸在故事的世界里,久久回味。它让我看到了在历史长河中,个体生命的渺小与伟大,以及那些在时代洪流中依然闪耀着人性光辉的灵魂。

评分这本书的气场,就像是初夏傍晚,微风拂过带着一丝淡淡的青草香,又像是某个久远年代,从古老的典籍中悄然泄露出的低语。拿到书的那一刻,我就被它沉甸甸的质感和那充满故事感的封面吸引住了。文字的编织,如同精密的丝线,勾勒出一个个鲜活的人物,他们带着各自的挣扎、选择和隐秘的心事,在命运的织机上缓缓旋转。我尤其喜欢作者对人物内心世界的刻画,那种不动声色的细腻,让我在阅读时仿佛能窥见角色灵魂深处的暗流。每一个眼神,每一次呼吸,都被赋予了独特的意义,让我忍不住一次次地回味,去揣摩人物背后的动机和情感。故事的推进,并非一蹴而就的惊涛骇浪,更多的是如潺潺流水般的温润,缓缓渗透,却又在不经意间触动心底最柔软的地方。它没有刻意去渲染煽情,却在平淡的叙述中蕴含着巨大的力量,让人在掩卷之后,久久不能平静。那些关于选择、关于成长、关于放下的思考,如同散落的珍珠,串联起我心中关于人生的种种感悟。

评分翻开这本书,一股扑面而来的古韵扑面而来,仿佛穿越了时空,置身于一个遥远而又迷人的世界。作者的文笔,就像是古老的山水画,寥寥数笔,便勾勒出壮阔的景象和细腻的情感。人物的塑造,更是立体而鲜活,他们不是脸谱化的英雄或反派,而是有着七情六欲、悲欢离合的真实存在。我被他们身上的命运羁绊所吸引,被他们在时代洪流中的挣扎所感动,更被他们面对困境时展现出的坚韧所折服。故事的节奏张弛有度,既有扣人心弦的冲突,也有温情脉脉的细节,让人在阅读过程中欲罢不能。尤其是那些关于选择的段落,作者没有给出简单的对错,而是展现了人物在复杂情境下的无奈与智慧,引发了我对人生哲学更深层次的思考。那些看似不经意的对话,往往蕴含着深远的哲理,如同暗夜中的星辰,指引着读者去探索更广阔的意义。它不仅仅是一部故事,更像是一面镜子,映照出人性的光辉与黯淡,也映照出时代变迁的印记。

评分这本书带给我一种前所未有的阅读体验。作者的文笔,是一种带着诗人气质的叙述,既有诗意的想象,又不失现实的力度。故事的展开,如同层层剥茧,在引人入胜的同时,又充满了惊喜。我最欣赏的是作者对人物内心世界的细腻描摹,那种对人性复杂性的深刻洞察,让每一个角色都充满了魅力。他们不是完美的,却因此更加真实,更加令人动容。在阅读的过程中,我常常会陷入沉思,去体会人物的矛盾与挣扎,去理解他们的无奈与坚持。故事中那些关于成长、关于和解、关于寻找自我的主题,都深深地触动了我。它让我看到了,即使在最艰难的环境下,人类依然能够保有内心的光明,并从中找到前行的力量。这本书,如同一场心灵的洗礼,让我对生活有了更深的理解和感悟。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有