具体描述

基本信息

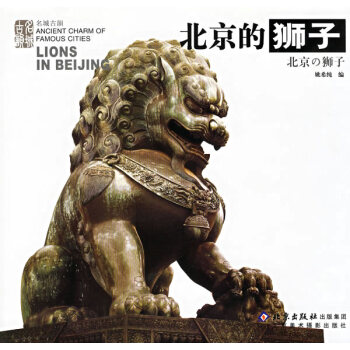

书名:北京的狮子

定价:55元

作者:姚希纯

出版社:北京美术摄影出版社

出版日期:2006-04-01

ISBN:9787805013350

字数:

页码:94

版次:1

装帧:平装

开本:

商品重量:0.599kg

编辑推荐

内容提要

《名城古韵》是一部试图采用新视角、新理念,系列介绍中国名城古建的丛书。对中外读者来说,它是出行的旅游指南,是有价值的参资料,也是方便实用的工具书。

古代建筑是我国文化遗产中宏伟壮丽的部分,几千年来,自然界的历史沧桑,人类社会的风云变幻,使仅存的古代建筑弥足珍贵。

《名城古韵》系列丛书展示了历史文化与古代建筑的融会,追溯了中国古代建筑的社会、历史、哲学、文化、艺术的渊源。 。

随着人们对文化、艺术的追求,建筑文化已成时尚,人们更需要了解古代建筑历史,了解当时人们的生存环境。

本书的作者,多年来致力于中国古代建筑文化的研究。将所拍摄的作品汇集成册,力图唤起更多人的关爱,唤起人们对文化遗产的保护意识。

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

那本书简直是场文字的盛宴,读完后,我仿佛亲身经历了一场横跨古今的旅程。作者对细节的捕捉能力令人惊叹,无论是市井小民的日常生活描摹,还是描绘宏大历史场景时的笔触,都显得那么的真实可信。我尤其欣赏它叙事上的那种从容不迫,它并不急于将所有信息一股脑抛给你,而是像一位技艺精湛的织工,慢慢地将各种线索交织在一起,让你在阅读的过程中不断地产生“原来如此”的顿悟感。其中有一段关于旧日京城里一家老字号茶馆的描写,光是那茶香、那伙计的吆喝声,甚至墙上泛黄的对联,都栩栩如生地浮现在眼前,让人忍不住想立刻订张去北京的机票,去寻找那些似乎早已消失的角落。这本书的魅力就在于,它不仅仅是记录故事,更是在重建一个逝去的时空维度,让人在合上书页后,仍能闻到那混合着尘土与历史气息的味道。它对人性的复杂性也有着深刻的洞察,即便是书中看似配角的角色,其内心世界的丰富程度也足以支撑起另一部小说的篇幅,这才是真正的高级文学作品所应有的厚重感。

评分这本书最让我震撼的,是它对于“时间”这个概念的解构和重塑。它没有采用传统的时间线性叙事,而是像一块被打碎的镜子,将不同年代的碎片以一种看似随机、实则精妙的顺序重新拼贴起来。这种跳跃感,非但没有造成阅读的混乱,反而构建了一种独特的“记忆叠加态”。读着读着,你会发现,今天的困境和百年前的抉择有着惊人的相似性,人性的弱点与光辉似乎从未改变过。作者高超的语言驾驭能力,让这些跨越时代的场景切换得无比流畅自然,仿佛在同一张画布上同时描绘了日出和黄昏。我特别喜欢它那种近乎诗意的散文笔调,即使在描写最残酷的现实时,文字依然保持着一种克制的优美,不煽情,却有力地击中读者的情感软肋。这本书读完后,我感觉自己对“历史”的理解不再是教科书上的条条框框,而是一种活生生的、充满温度的连续体。

评分说实话,这本书的阅读体验犹如攀登一座结构复杂却风景绝佳的山峰。开篇的几章略显晦涩,大量的背景铺陈和人物关系的梳理,确实需要读者投入相当的专注力去消化。但一旦你适应了作者那种如同古典交响乐般层层递进的叙事节奏,那种酣畅淋漓的阅读快感便会油然而生。我发现自己常常需要停下来,对着书页沉思良久,思考作者为何在此处使用这个意象,或者这段对话背后的深层含义。它绝不是那种可以抱着轻松心态一目十行的读物,它需要你拿出对待学术研究般的严谨态度去对待,回报给你的却是知识和哲思的双重洗礼。特别是书中对于某种传统技艺失传的探讨那一部分,那种蕴含的文化焦虑感,直击人心,让人感同身受,并引发了对当下许多快速迭代事物的反思。这本书的深度是需要被挖掘的,它像一本用密文写成的宝藏地图,初看模糊不清,一旦破译关键,里面的财富便会源源不断地流淌出来。

评分坦白讲,这本书的结构设计非常大胆,以至于初读时会让人感到一丝迷惘。它似乎故意模糊了“主要人物”和“次要人物”的界限,每个人物都像是从庞大的社会肌理中被精心挑选出来的样本,各自承载着不同的社会侧面和时代精神。我花了相当长的时间才理清其中错综复杂的家族关系网,但一旦迷雾散去,那种豁然开朗的体验是无与伦比的。它更像是一部社会风俗史的艺术化呈现,而不是传统意义上的小说。作者对社会阶层差异的刻画入木三分,从高堂之上的权贵到街头巷尾的流浪者,每个人物的“声调”和“气味”都截然不同,仿佛都能听到他们呼吸的频率。这种全景式的描绘,使得整个故事具有了一种史诗般的厚重感。对我来说,它更像是一部需要反复研读的案头书,而非消遣读物,每一次重温都会有新的发现和理解,这大概就是经典文学的魅力所在吧。

评分我必须承认,这本书的叙事节奏变化多端,时而如疾风骤雨,将人卷入高潮迭起的冲突之中;时而又慢得像夏日午后的藤蔓生长,充满了细节的堆砌和环境的渲染。作者对“氛围”的营造达到了出神入化的地步,特别是那些描写夜晚场景的段落,总能捕捉到那种特有的静谧与不安交织的复杂情绪。读到某个特定章节时,我甚至需要放下书,走到窗边,感受一下真实的空气流动,以帮助自己从书中构建的那个世界中抽离出来,然后再重新投入。这本书的精妙之处在于,它让你在阅读的过程中,不自觉地将自己的个人经验和情感投射进去,与书中的人物同喜同悲,共同面对命运的无常。它不像很多流行的作品那样急于提供明确的答案或圆满的结局,而是将最终的诠释权交给了读者,这种留白的处理,极大地拓宽了作品本身的张力与生命力,让人久久不能忘怀。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![了不起的小冒险 9787534159534 [英] 安迪·布莱顿,李文达-RT pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29800733424/5b36ba8cN27cd65a6.jpg)