具体描述

| 图书基本信息 | |||

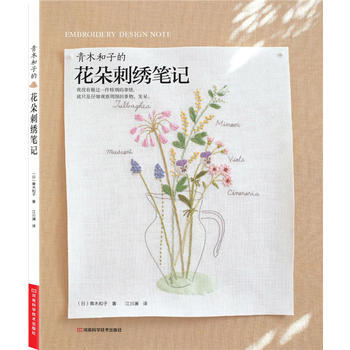

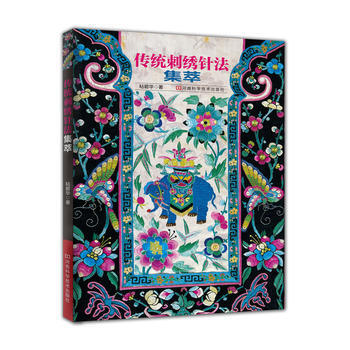

| 图书名称 | 传统刺绣针法集萃 | 作者 | 粘碧华 |

| 定价 | 78.00元 | 出版社 | 河南科学技术出版社 |

| ISBN | 9787534988844 | 出版日期 | 2017-09-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装-胶订 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 这是一本十分难得的中国传统刺绣针法集锦。古今刺绣针法的演变,无不由简明走向繁复,由清晰走向驳杂,且有其的脉络可追寻。本书作者将多年来搜集到的中国各式各样的传统针法,依其简繁难易的发展脉络,整理成了九大类型:直针系列,锁针系列,打子系列,平金、钉线系列,贴布、拼布系列,编织针系列,复合针法系列,装饰性针法系列,以及其他类别。 书中还对这九大针法系列配以详细的步骤说明及图示。针法、步骤图、效果图放在一起,非常直观,让喜爱刺绣女红的人可以深入了解绣品为什么会呈现出这样的效果,如此也解答了大家在刺绣过程中可能会遇到的很多问题和迷惑,不仅能省去多年摸索之苦,还能从中得到刺绣的乐趣及成就感。 |

| 作者简介 | |

| 粘碧华,1947年出生于台北市;1971年,毕业于静宜大学外文系;1989-1990年,于英国皇家学院金工首饰设计系硕士班攻读研究生;1995-1996年,于英国诺丁汉大学织品服装系硕士毕业。设计经历:台北市立美术馆“米罗艺术展”全套首饰;台湾历史博物馆“常玉画展衍生首饰组”“楚文化特展衍生首饰组”“玛雅文明展衍生首饰组”。著作有《刺绣首饰》《清代台湾民间刺绣》《珠宝饰品鉴赏》。 |

| 目录 | |

| 4前言·针法的演变脉络针法的大致类型/不同针法出现的年代/针法类型中的原型/针法演变的原因/针法演变的具体表现和规律 7针法简史 8刺绣的起源与发展工具材料的发明/刺绣的产生/刺绣经久不衰的原因/针法的演进/刺绣针法的专著 31针法示范 32一 直针系列 32I长直针系列齐平针/铺针/斜平针/缠针 35II短直针系列绗针/撒种针/打点/扎针/钉线/扎鳞 40III多方向性直针羼针/施针/松针/人字绣/乱针绣/罗马尼亚针 43IV刺针拉锁/密集穿纬针/摽针/绕刺针/盘曲针/剪绒针 47V虚实针 48VI接针 48VII针与滚针 50VIII抢针正抢/反抢/抢鳞/叠鳞/施鳞 56IX套针单套/双套/集套/木梳套/扁毛套/活毛套 62二 锁针系列 62I单眼锁针 62II连续锁针辫绣/锯齿形连续锁针 63III开口锁针羽毛针/复羽针/克里特岛针/锁边针 66IV交叉锁针珊瑚针/玫瑰花结针/涡纹针 67V空心扣浮凸锁针 68三 打子系列 68I打子及拉尾子针 69II绕针 70四 平金、钉线系列 71I圈金,或称缕金 72II盘金迭鳞 73III锁金 74IV锦上添花针 75V锦上织花针 76VI皮金 78五 贴布、拼布系列 78I堆绫 79II贴花 81III摘绫 82六 编织针系列 82I十字挑花鲱骨针/意大利式挑花/筛滤针/土耳其斯墨那针 85II结边绣 86III戳纱 89IV纳绣 90V格锦 92VI别绒 93VII钉针 93VIII蛛网针 94七 复合针法系列 94I旋针 95II散整针 95III高绣 98IV包梗绣及雕绣 98V网绣三角架构/四方架构/菱形架构/球纹架构/六角架构/万字纹/花卉纹/重叠式/镜面对称式/ 斗格纹式/不规则纹/空心扣 114VI双面绣 116八 装饰性针法系列 116I染绣 117II借色 117III补画绣 118IV手绘 118V挖云 119VI缠丝 120VII牙子及织带 122VIII结穗、流苏及空花蕾丝 123IX钉片 124X珠绣 128XI钉铜泡、钉小镜片 129九 其他类别 129I布褶系列折布褶/布褶缝饰 130II抽纱 132III轴编 133IV组带 134附录精妙绣品欣赏134/针法与衍生针法138/刺绣工具一览表142 |

| 编辑推荐 | |

| ●这是一本十分难得的中国传统刺绣针法集锦,将百余种传统刺绣针法系统地整理成了九大类型 ●书中对九大针法系列还配以详细的步骤图示及作品欣赏图,针法、步骤图、效果图放在一起,非常直观 ●书中还分析了中国传统针法代代相传的发展简史,凸显了文化价值方面的传承意义 |

| 文摘 | |

| |

| 序言 | |

用户评价

我一直对手工艺术有着浓厚的兴趣,尤其是那些能够穿越时光、承载着历史温度的传统工艺。在一次偶然的机会,我接触到了一本关于传统刺绣针法的书籍。虽然我并非专业的刺绣爱好者,但书中的内容深深吸引了我。它不仅仅是一本技艺教程,更像是一扇窗户,让我窥见了中国传统刺绣的博大精深。 书中对各种针法的讲解,从最基础的平针、交叉针,到更为复杂的滚针、盘金绣,都进行了细致入微的描绘。我尤其欣赏作者在介绍每一种针法时,都会配以清晰的图示和详实的步骤说明,这对于像我这样的初学者来说,无疑是巨大的福音。我能够跟着书中的指导,一步步模仿,感受针尖划过布面的细微触感,体会线迹交织成图案的奇妙过程。 更让我惊喜的是,这本书并没有仅仅停留在技术层面。作者还穿插了许多关于刺绣的历史渊源、不同地域的刺绣风格差异,以及一些著名绣品的故事。这让我意识到,每一次的下针,每一次的配色,都蕴含着深厚的人文底蕴和艺术审美。我仿佛看到了古代绣娘们在灯火阑珊处,一针一线绣出对生活的热爱、对美的追求,甚至对命运的祈愿。这种跨越时空的共鸣,让我在阅读过程中,内心充满了宁静与感动。 当然,作为一名普通读者,我并非能够立刻掌握所有高深的技巧。但这本书为我打开了一扇大门,激发了我深入了解和学习的欲望。我开始尝试用书中介绍的一些基本针法,在一些简单的布料上进行练习。虽然我的作品还很粗糙,但每一次的尝试,都让我感受到一种成就感。我明白,这只是一个开始,刺绣的世界广阔无垠,我还有很长的路要走。 总而言之,这本书是一次非常愉快的阅读体验。它不仅提供了实用的技术指导,更丰富了我对传统文化的认知。我强烈推荐给所有对传统手工、对艺术、对中国文化感兴趣的朋友们。即使你从未拿起过针线,这本书也能带你领略传统刺绣的独特魅力,或许,你也会像我一样,从此爱上这门古老而迷人的技艺。

评分说实话,刚拿到这本书的时候,我并没有抱有太高的期待,想着可能就是一本普通的技法介绍,翻翻看看也就罢了。但事实证明,我大错特错了。这本书带给我的惊喜,远远超出了我的想象,它就像一颗璀璨的宝石,在我粗糙的生活中闪耀出耀眼的光芒。 我之前对刺绣的了解非常有限,只知道一些基本的针法,但这本书却让我看到了刺绣的无限可能。作者用一种非常生动形象的方式,将那些原本复杂难懂的针法,讲解得如同天书般易懂。每一个步骤,每一个细节,都被拆解得清清楚楚,配上精美的插图,让人一目了然。我甚至可以闭上眼睛,在脑海中勾勒出针线在布料上游走的轨迹。 我特别欣赏书中对刺绣历史和文化的阐述。它不仅仅是技术层面的罗列,更是将刺绣融入到了中国传统文化的大背景下进行解读。我了解到,在不同的朝代,刺绣有着怎样的地位,它如何反映了当时的社会风貌和人们的生活习惯。这种宏观的视角,让我对刺绣有了更深刻的理解,也更加感受到了这项技艺的博大精深。 这本书还有一个非常打动我的地方,就是它传递出一种“慢生活”的理念。在快节奏的现代社会,我们总是追求效率和速度,而刺绣这项传统技艺,恰恰需要的是耐心、专注和热爱。阅读这本书,让我仿佛放慢了脚步,去感受手工制作的乐趣,去体会一针一线中蕴含的情感。 我并没有奢望自己能够成为一名顶尖的绣娘,但我从这本书中,收获了太多。它让我对传统文化有了新的认识,对美好事物有了更深的追求。这本书不仅仅是一本技法书,更是一本人文读物,它触及到了我内心深处对传统艺术的向往,让我对未来的人生,有了更多的思考和感悟。

评分我一直都觉得,有些传统技艺,就像是时间的沉淀,越是深入了解,越是能够感受到其中的韵味。这本书,就是这样一本让我深深着迷的书。它不像市面上很多速成的教程,而是用一种非常恳切、饱含敬意的态度,去呈现传统刺绣的魅力。 书中对各种针法的讲解,我可以用“炉火纯青”来形容。每一个针法,都不仅仅是形态上的介绍,更包含了它在不同场景下的应用,以及如何通过巧妙的运用,达到出神入化的效果。我花了大量的时间去研究那些细小的图例,去体会作者在字里行间透露出的对技艺的精湛把握。 令我印象深刻的是,作者并没有回避传统刺绣的复杂性,而是以一种非常友好的方式,将这些复杂性展现在读者面前。他会告诉你,要达到某种效果,需要付出多少努力,需要掌握多少细节。这种真实,反而让我更加敬佩。它没有虚假地承诺什么“轻松学会”,而是引导你一步步去探索,去挑战。 这本书还让我看到了传统刺绣与现代审美的结合。作者在介绍一些技法时,会提及如何将这些古老的技法,应用到现代的服装设计、家居装饰中。这让我意识到,传统并非是僵化的,而是能够与时俱进,焕发出新的生命力。这种创新性的视角,让我对刺绣的未来充满了希望。 总的来说,这本书是一次非常深刻的文化体验。它让我不再仅仅把刺绣当作一项手工艺,而是将其视为一种艺术,一种传承,一种生活方式。我从中获得的,不仅仅是技法上的启迪,更是精神上的滋养。我非常享受阅读这本书的过程,它让我感受到了中国传统文化的博大精深,也让我对自己的文化身份,有了更深的认同感。

评分这本书给我的感觉,就像是在一个充满历史韵味的古老绣坊里,与一位经验丰富的绣娘进行了一次深入的交流。虽然我本身并非绣工出身,但通过这本书,我仿佛亲身感受到了针线穿梭的韵律,也理解了每一个针法的背后所蕴含的匠心与智慧。作者并没有用枯燥的技术术语来轰炸读者,而是用一种非常亲切、易懂的方式,将复杂的刺绣技巧娓娓道来。 我特别喜欢书中对一些经典针法的讲解,比如那些能够表现出丝绸光泽的特殊绣法,以及能够勾勒出精致细节的细密针法。作者不仅给出了清晰的图示,还详细地解释了每一种针法的使用场景和效果,以及在实际操作中需要注意的细节。我尝试着跟着书中的指示,在自己的小手帕上绣了一个简单的花朵,虽然还有很多不足,但当我看到针脚慢慢地构成一朵花时,那种满足感是无法言喻的。 除了技法本身,书中还穿插了一些关于不同时期、不同地区刺绣风格的介绍,让我对中国刺绣的地域性差异有了更深的认识。我了解到了苏绣的细腻婉约,湘绣的泼辣传神,粤绣的富丽堂皇,以及蜀绣的古朴典雅。这些介绍让我感觉,刺绣不仅仅是一项技能,更是一种地域文化的载体,它承载着一方水土的风情,也展现了不同民族的审美情趣。 这本书就像一位循循善诱的老师,它不会强迫你立刻成为大师,而是鼓励你去感受、去尝试、去体会。它让我意识到,即使是最简单的针法,也能够通过精心的设计和熟练的运用,展现出无穷的艺术魅力。我在阅读过程中,常常会停下来,想象着自己亲手绣出那些精美的图案,将自己的情感倾注其中。 总的来说,这本书为我提供了一个非常好的平台,让我得以一窥中国传统刺绣的迷人世界。它不仅传授了技艺,更传递了一种热爱传统、传承文化的精神。即使我可能无法完全掌握所有的针法,但这本书已经在我心中播下了对刺绣艺术的深深热爱,让我更加珍惜那些流传下来的传统技艺。

评分这本书是一次奇妙的“穿越”体验,让我仿佛置身于几个世纪前的江南水乡,看着那些巧手的绣娘们,在灯火下,一针一线地绣出生活的诗意。作为一个对传统工艺充满好奇的人,我一直在寻找能够真正触及到这种古老技艺灵魂的书籍,而这本书,无疑满足了我所有的期待。 我尤其被书中对不同刺绣针法的细致讲解所打动。它不像很多现代教程那样,上来就给你灌输大量的专业术语,而是循序渐进,用最直观的方式,将每一种针法的形态、走势、以及它能够产生的视觉效果,都展示得淋漓尽致。我花了很多时间去研究那些图例,去揣摩每一个针法的细微差别,仿佛自己也化身为绣娘,在布匹上游走。 更让我沉醉的是,书中并没有将刺绣仅仅视为一项手工技能,而是将其提升到了艺术的维度。作者在介绍各种针法时,常常会提及它们在古代绣品中的应用,以及这些针法如何服务于图案的表达,如何塑造出人物的生动神态,如何渲染出景物的意境。我开始明白,刺绣不仅仅是技巧的堆砌,更是情感的抒发,是思想的表达。 读这本书的过程,对我来说,是一种精神上的洗礼。我感受到一种古老而宁静的力量,它来自于那些世代相传的智慧,来自于对美的极致追求。即使我并没有立即开始动手尝试,但仅仅是阅读这些文字,欣赏这些图例,就已经让我心生敬意。我开始更加留意身边那些带有刺绣元素的物品,对它们背后所承载的故事,有了更深的理解。 这本书就像是一坛陈年的老酒,需要慢慢品味。它所带来的不仅仅是知识,更是一种文化体验。它让我对中国传统刺绣这项技艺,有了前所未有的认识和感悟。我非常庆幸能够读到这样一本优秀的书,它点燃了我对传统文化的热情,也让我对未来的学习充满了期待。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有