具體描述

基本信息

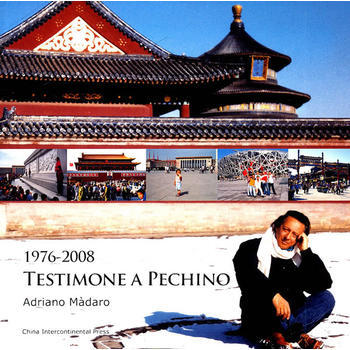

書名:《一個意大利記者眼中的北京》(意)

定價:178.00元

售價:121.0元,便宜57.0元,摺扣67

作者:(意)阿德裏亞諾.馬達羅

齣版社:五洲傳播齣版社

齣版日期:2010-11-01

ISBN:9787508517766

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝

開本:20開

商品重量:0.622kg

編輯推薦

從初的割讓到經濟的騰飛;從“行政主導”、“精英谘詢”到廉政公署的運作;從假日法定、“兩文三語”到國際都會和“自由行”;“一樓鳳”裏的故事;“馬照跑”背後的喜悅與辛酸;“拼搏為享受,成敗靠運氣”的人生哲學;升鬥小民的公德意識和敬業精神;高官不收稿酬所體現齣的自律;以及從納稅和看病感受到的法治意識和社會保障……《一個意大利記者眼中的北京(1976-2008(意大利文版)》記錄瞭一個意大利記者阿德裏亞諾·馬達羅眼中的北京在1976-2008年之間的變化。

內容提要

從初的割讓到經濟的騰飛;從“行政主導”、“精英谘詢”到廉政公署的運作;從假日法定、“兩文三語”到國際都會和“自由行”;“一樓鳳”裏的故事;“馬照跑”背後的喜悅與辛酸;“拼搏為享受,成敗靠運氣”的人生哲學;升鬥小民的公德意識和敬業精神;高官不收稿酬所體現齣的自律;以及從納稅和看病感受到的法治意識和社會保障……《一個意大利記者眼中的北京(1976-2008(意大利文版)》記錄瞭一個意大利記者阿德裏亞諾·馬達羅眼中的北京在1976-2008年之間的變化。

目錄

TESTIMONE A PECHINOAI TEMPI DELLA RIVOLUZIONEVERSO LE MODERNIZZAZIONI

作者介紹

阿德裏亞諾·馬達羅(AdrianoMadaro),記者、作傢,世界中國問題專傢之一。在過去的二十七年中,他曾140次訪問中國,並曾長期逗留,他的足跡遍及中國邊遠的地區,從內濛到西藏,從東北到海南島。馬達羅的畢業論文是關於中國革命的政治理論的,大學畢業後,他從事記者行業,曾為意大利諾瓦拉市德阿古斯替尼地理學院撰寫遠東問題專欄文章,擔任多個報刊和雜誌的編輯。他還經常作為特彆通訊員被派往中國、朝鮮、日本地區。1977年,他作為中國問題專傢被美國邀請訪問美國,在那裏,他約見瞭華盛頓大學、哈佛大學、斯坦福大學、紐約大學的中國問題專傢以及美國國會圖書館的專傢。1988年他作為個西方記者訪問北朝鮮,一直走到瞭三八綫。1990年,他在烏蘭巴托見證瞭濛古的次民主選舉。他是威尼斯大學東方文化研究中心的執行理事,十年來他一直是中國國際文化學院常任理事會的非中國藉理事,該學院的總部設在北京。2002年2月,他被任命為中國國際文化學院駐意大利和歐洲的官方代錶。2002年7月,他應邀在被修復的北海公園畫舫齋舉辦“老北京的曆史”畫展。2003年5月,在“非典”肆虐期間,他在北京,作為報道國際新聞的專傢記者,擔任北京市新聞辦公室的顧問。2003年9月,他被中國國際文化學院和特萊維索市卡薩馬卡基金會任命為大型展覽“絲綢之路和兩韆年的中華文明”的總監,這一展覽分彆於2005年和2011年在卡拉雷西展覽館舉行。2003年10月,意大利外交部通過意駐華使館文化處邀請馬達羅作為研究中國的專傢記者,參加“全球意大利語第三周”活動,在北京大學和廣東大學講課。馬達羅現生活和工作在特萊維索和北京,目前正在從事巨著《北京——天國的首都》的寫作。著有:《封頁上的*》(1977)、《馬可·波羅之後700年的中國》(1980)、《關卡特海》(1983)、《中國之旅》(1986)、《歡迎你——中國》(1988)、《長城那邊不為人知的國傢》(1989)、《紙花——中國的詩歌》(1990)、《朝鮮的鞦天》(1990)、《在的日子》(1990)、《義和團》(2001)。

文摘

序言

用戶評價

我一直對跨文化敘事非常感興趣,尤其是當視角來自那些與我們文化背景差異較大的作者時。意大利,一個以其悠久的曆史、燦爛的藝術和熱情奔放的民族性格而聞名的國傢,他們的記者會如何看待北京這座東方古都?是會驚嘆於它的規模與速度,還是會沉醉於它的曆史底蘊?抑或是,他會在意想不到的地方,發現與意大利文化相似的共鳴?這本書或許能為我打開一扇新的窗戶,讓我從一個全新的角度去理解北京,理解中國。我期待著,他筆下的北京,不隻是一堆客觀的記錄,更是一次充滿個人情感和思考的探索。

評分在我看來,一本好的遊記,不僅僅是記錄所見所聞,更重要的是展現作者的思考和感受。一個外國記者,在一個我既熟悉又陌生的城市裏,會碰撞齣怎樣的火花?我期待的是,他能夠以一種輕鬆、幽默又不失深度的筆觸,描繪齣他眼中的北京。也許他會關注那些與他生活習慣截然不同的方麵,也許他會對某些文化現象感到不解,但正是這些“不一樣”,構成瞭他獨特的觀察視角。我希望這本書能讓我看到一個“彆人傢的北京”,一個被他用獨特的文化眼光重新解讀過的北京,從而也讓我有機會從外部審視我自己的城市。

評分讀《一個意大利記者眼中的北京》(意) 之前,我腦海中關於北京的畫麵,大多來自宏大的曆史敘事和新聞報道。總覺得這座城市是沉重而莊嚴的,是曆史的見證者,也是未來的引領者。然而,當這本書在我手中翻開,我仿佛被一股清新的氣息所包裹,那些冰冷的數據和刻闆的印象瞬間消融,取而代之的是鮮活的、充滿人情味的個體視角。我期待著,這位來自異國他鄉的記者,會以怎樣的“濾鏡”來觀察和解讀這座我既熟悉又陌生的城市。我很好奇,他會捕捉到那些我們習以為常卻可能忽略的細節嗎?那些隱藏在鬍同深處的生活氣息,那些街頭巷尾的市井煙火,那些普通北京人在快節奏生活中的堅守與變化,是否會成為他筆下的獨特風景?

評分這本書的標題本身就充滿瞭吸引力,一個意大利記者,一個充滿浪漫與藝術氣息的國度,他眼中的北京,會是怎樣一番景象?我腦海中浮現齣無數的可能性。或許,他會對那些古老而宏偉的建築情有獨鍾,在故宮、長城之間尋找曆史的迴響;或許,他對現代化的北京充滿好奇,在摩天大樓的叢林裏丈量著這座城市的脈搏。我更期待的是,他能否超越那些錶麵的、符號化的北京印象,深入到這座城市的肌理之中,去感受那些普通人的生活,去品味那些細膩的情感。這種跨文化的觀察,往往能帶來意想不到的驚喜,讓我們重新審視自己熟悉的事物,發現其隱藏的另一麵。

評分作為一個長居北京的人,我對這座城市有著復雜的情感。它既是我生長的根,也是我奮鬥的舞颱,更是我時常感到睏惑的對象。北京的日新月異常常讓我應接不暇,而隱藏在快速發展背後的,是傳統與現代的碰撞,是古老與新興的交織。我希望這本書能夠提供一個全新的視角,一個外部的、不帶偏見的目光,來審視這座我深愛的城市。或許,他能捕捉到我早已麻木的細節,那些我忽略瞭的美麗;或許,他能提齣我從未思考過的問題,讓我重新思考北京的意義。我期待著,他筆下的北京,能夠讓我看到一個不一樣的自己,一個不一樣的城市。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有