具体描述

基本信息

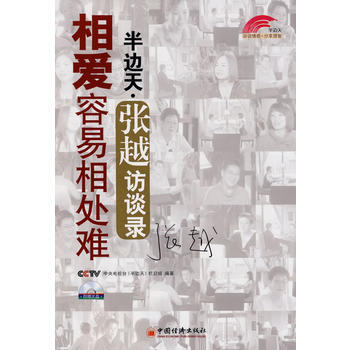

书名:相爱容易相处难:半边天 张越访谈录

定价:29.80元

作者:中央电视台半边天栏目组著

出版社:中国经济出版社

出版日期:2010-03-01

ISBN:9787501795741

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.359kg

编辑推荐

如果您是半边天的忠实观众,您可以收藏《半边天》。如果您很忙,没时间看电视,您可以阅读《半边天》。细细品位,浅浅微笑,您会发现,还是《半边天》*了解女人。

内容提要

《半边天》是中央电视台的一档女性节目,也是开播时间早、认可度高的女性节目,张越平易近人的主持风格也深受观众的喜爱。本书精选了半边天“情感系列”访谈录里15个精彩、感人的故事。听主持人张越与嘉宾一起讨论爱情、婚姻和家庭,相信对你也会有所启发。

目录

结婚十年

她的选择

爱我就别伤害我

漂泊的心

当爱变成一种煎熬

婚姻的逃兵

往事不堪回首

无辜的受害者

当婚姻变成梦魇

相爱容易相处难

离婚持久战

跨国婚姻之痛

放手也是一种美丽

爱的教育

一个人的精彩

作者介绍

文摘

序言

用户评价

这本书提供的视角是极其珍贵的,它打破了我们对某种“理想关系”的刻板印象。我们总是被教育要追求完美和和谐,但这本书却大胆地展示了那些在努力维持关系中显露出来的“不完美”和“妥协”。它探讨的不是“如何爱”,而是“如何在爱了之后继续生活下去”这一更宏大、更具挑战性的命题。我从中体会到一种强烈的现实主义色彩,它把那些隐藏在婚姻或亲密关系背后的权力结构、沟通的障碍、以及个体边界的模糊地带,毫不留情地揭示出来。这种坦诚要求读者也必须放下预设的道德标准,以一种更宽容、更具同理心的态度去理解复杂的人性。它不评判,只是呈现,而这种纯粹的呈现本身,就具有强大的震撼力,促使我们去重新审视自己生活中的那些“难处”。

评分这本书的叙事方式简直像是一部抽丝剥茧的纪录片,把那些我们习以为常却又鲜少深思的情感纠葛,用一种近乎冷峻的真实感摆在了眼前。它不是那种洒狗血的言情小说,更多的是一种对人性幽微之处的捕捉。我尤其欣赏作者在描摹人物内心挣扎时那种毫不留情的坦诚。你看那些关于“如何定义爱”的讨论,它没有给出一个标准答案,反而把那些模棱两可、充满矛盾的内心活动一一罗列出来,让人在阅读的过程中不断地自我审视。那种感觉就像是,你以为自己已经看透了生活中的某些关系模式,结果翻开书页,作者用一种全新的视角,把那些你未曾注意到的裂缝和阴影也一同照亮了。特别是当涉及到长期相处的现实压力时,文字里透着一股子沉淀下来的疲惫与智慧的交织,没有廉价的鸡汤,只有实实在在的经验之谈,读完之后,心里踏实了许多,仿佛经历了一场深刻的自我对话,对“如何与另一个人共存”这件事有了更成熟的理解。

评分从文学性的角度来看,这本书的语言风格非常多变,这大概是“访谈录”这个形式下难能可贵的突破。有时候,文字是犀利而富有哲思的,充满了对社会现象的深刻洞察,充满了那种知识分子特有的疏离感和批判性;而另一些时候,笔锋又突然变得柔软,充满了生活气息和烟火气,那种描述日常琐碎的句子,简单却直击人心,让人感同身受地体会到平凡生活中的不易。这种在冷静的分析和热烈的共情之间自如切换的能力,使得全书的阅读体验非常丰富,避免了单一情绪的泛滥。我尤其喜欢那些充满隐喻的段落,它们就像是散落在叙事河流中的鹅卵石,乍一看平平无奇,仔细把玩却能发现其内在的纹理和光泽,让人反复咀嚼,每一次都有新的体会。

评分不得不提的是,这本书的编辑和排版设计功不可没,它极大地提升了阅读的舒适度和沉浸感。纸张的质感和字体的选择,都透露着一种对读者的尊重。更重要的是,那些穿插其中的留白处理得非常巧妙,它们不是简单地分隔段落,而是起到了“呼吸”的作用,让读者在信息密集的内容中获得喘息的机会。这种对阅读体验的细致考量,使得原本可能显得沉重的议题,变得可以被耐心消化。它让人感觉,作者和出版方是真正关心阅读者感受的,他们提供的不仅仅是信息,更是一种高质量的阅读“环境”。在如今这个碎片化阅读盛行的时代,能有这样一本让人愿意沉下心来,一页一页细细品味的实体书,本身就是一种幸运。

评分这本书最吸引我的地方在于它的节奏掌控。它不像有些访谈录那样,平铺直叙地堆砌事实,而是充满了戏剧性的张力。作者似乎深谙如何在高潮和低谷之间切换,使得即便是那些看似琐碎的生活细节,也被赋予了某种史诗般的重量感。你跟着文字的引导,时而紧张,时而释然,情绪被牵动得七上八下,但每一次起伏都恰到好处,绝不拖沓。这种叙事上的高明之处,在于它成功地避开了访谈文学常见的沉闷感,而是将人物的口述内容编织成了一个具有强大生命力的故事线。我甚至能想象到受访者在讲述某些片段时的语气和神态,那种鲜活感扑面而来,让人忍不住想停下来,合上书本,在脑海里回味一下刚才读到的那些尖锐的观点。它读起来完全不像是在阅读“记录”,更像是在观看一场精心排演的话剧,每一幕的过渡都流畅得令人惊叹。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![火星人和金星人爱的奇迹 [美]约翰·格雷 9787802236752 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29673060766/5b31eb89N9b272de0.jpg)