具体描述

内容介绍

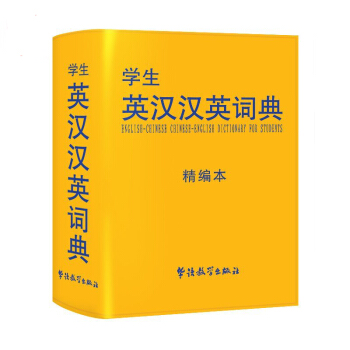

新课标教材版小学生同义近义反义辨析用法例句典故接龙成语词典(双色缩印本)

目录

课标教材版小学生同义近义反义辨析用法例句典故接龙成语词典(双色缩印本)

用户评价

这本词典的装帧设计真是让人眼前一亮,商务印馆的出品果然是品质的保证。纸张的触感细腻,即便是双色缩印,也丝毫没有降低阅读的舒适度。我特别欣赏它在内容排版上的匠心独运,信息的密度恰到好处,既能保证信息的完整性,又不会让读者感到视觉疲劳。初拿到手时,就被它沉甸甸的分量所吸引,这感觉就像是捧着一本知识的宝库。对于经常需要查阅词语的学生来说,这种耐用的设计至关重要,翻阅的次数再多也不会轻易损坏。而且,书本的开本设计非常适合日常携带,无论是放在书包里还是放在书桌上,都显得恰如其分。色彩的运用也很有格调,那种经典的双色调搭配,透露出一种严谨而又不失活泼的学术气息,让人一打开就充满了学习的动力。封面设计简约而不失内涵,一看就知道是为注重学习效果的学生量身打造的实用工具书。这种对细节的关注,使得每一次翻阅都成为一种享受。

评分作为一名资深教育工作者,我对工具书的权威性和全面性有着近乎苛刻的要求。这本词典在收录的广度上表现得相当出色,不仅涵盖了基础的常用词汇,对于一些在现代小学课本中频繁出现的、具有特定时代背景的词汇也进行了细致的收录和解释。更值得称道的是,它对于词语的“用法例句”部分,不仅仅停留在书面化的示例,还融入了大量贴近现代学生口语习惯的场景模拟,这极大地增强了词汇在实际交流中的可迁移性。我个人认为,一本好的工具书,其价值在于能否成为学生在面对复杂语境时的“定海神针”。这本书在保持高度学术严谨性的同时,又能顾及到目标读者的接受能力,这种平衡拿捏得非常到位,体现了编撰者深厚的教育情怀和扎实的语言功底。

评分我试着查找了一些平时不太确定的成语和词语的用法,这本书的解释清晰度简直是教科书级别的示范。它不仅仅是简单地给出定义,更重要的是,它提供了丰富的例句,而且这些例句的场景设置非常贴合小学生的实际生活经验,使得抽象的词义瞬间变得生动起来。我尤其赞赏它在“辨析”部分的处理方式,对于那些意义相近但用法上有着微妙差别的词汇,作者给出了非常精辟的对比,这对于避免小学生在写作中出现“望文生义”的错误大有裨益。例如,它对“高兴”和“愉悦”在语境使用上的区分,细致入微,连我都忍不住多看了几遍。这种深入浅出的讲解方式,真正体现了“授人以渔”的教育理念,而不是简单的知识灌输。这种对语言精准度的追求,对于培养孩子正确的语感是不可或缺的基石,让学习不再是枯燥的记忆,而是一种逐步建立认知体系的过程。

评分这本书的“典故接龙”部分简直是我的“救星”,它极大地激发了我家孩子对传统文化的好奇心和探索欲。以往我对一些典故的讲解总是显得干巴巴的,孩子们听两句就走神了。但这本书的编排方式,仿佛在进行一场充满趣味的知识探险。它不是孤立地介绍典故,而是巧妙地将其串联起来,形成一种知识的链条,让孩子们在追溯故事源头和寻找关联的过程中,主动去记忆和理解背后的文化含义。这种互动式的学习体验,远比死记硬背要有效得多。我看到孩子为了弄明白某个成语的来历,会主动去翻阅前后相关的章节,这种主动学习的状态是作为家长最欣慰看到的。它成功地将历史的厚重感与儿童的求知欲完美地融合在了一起,真正做到了寓教于乐,让学习不再局限于课堂的四壁之内。

评分这本书的另一个亮点在于其对“反义词”的梳理,这远超出了我预期的简单对立关系。它没有机械地列出反义词,而是深入探讨了在不同语境下,哪些词语可以被视为“相对词”而非绝对的反义词。比如,它会指出某些词语虽然字面上看似相反,但在特定的文学表达中可能具有微妙的共性或递进关系。这种对词义的立体化解析,极大地拓展了学生的思维边界,让他们认识到语言的丰富性和灵活性,而不是被僵硬的二元对立所束缚。这对于培养学生的思辨能力和语言的创造性使用,有着潜移默化的积极作用。对于准备参加更高阶语文测试的学生来说,这种深层次的辨析能力是构建高分作文和精准表达体系的关键一步,无疑为他们打下了坚实的基础。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有