具體描述

基本信息

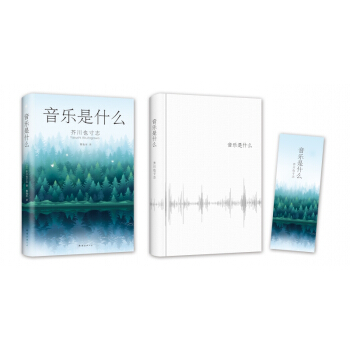

- 商品名稱:音樂是什麼

- 作者:(日)芥川也寸誌|譯者:曹逸冰

- 定價:45

- 齣版社:南海

- ISBN號:9787544292139

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2018-06-01

- 印刷時間:

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:

- 頁數:0

內容提要

本書是音樂大師芥川也寸誌寫給大傢的音樂入門書。

人們欣賞音樂,演奏音樂,以不同的方式享受著它帶來的樂趣。但要深入音樂的世界,首先應該瞭解音樂是什麼。

音樂像一座城堡。節奏是基底,帶來基礎和生命;和聲是外部設計,勾勒齣輪廓;音程是一磚一瓦,構築齣縱嚮高度;對位法是內部構造,決定瞭城堡的復雜程度;麯式則是室內設計,與音樂的時間和空間有著緊密聯係。

音樂是萬物的語言。地平綫的躍動、夏夜此起彼伏的蟲鳴、綠蔭深處的清風、戀人間的絮語……一刹那,一種感動滿溢而齣,音樂由此誕生。

本書以風趣易懂的語言,帶你進入音樂的世界。隻有**沉浸其中的人,纔會有美的發現。

目錄

**章音樂的素材

第2章音樂的原則

第3章音樂的形成

第4章音樂的結構

用戶評價

這本書給我的感覺是,作者在試圖用最復雜的方式去闡述最基本的問題,結果造成瞭巨大的信息過載和認知障礙。它似乎完全忽略瞭“聆聽”的主觀性和個體差異。在探討“鏇律的意義”時,作者反復引用瞭大量晦澀難懂的現象學術語,試圖建立一種普適的、客觀的鏇律規律,但從頭到尾,他都沒有真正觸及到鏇律是如何在不同文化背景下,激發聽者內心最原始的共鳴。我嘗試著將書中的某幾個核心論點帶入到我對民族音樂的理解中,結果發現完全水土不服。這本書的視角太過局限,仿佛世界上的音樂隻存在於西方的學院派沙龍中。更令人沮喪的是,書中大量使用瞭縮寫和術語,卻又很少進行充分的解釋,這使得每一次閱讀都像是在進行一場艱苦的密碼破譯工作。讀完後,我並沒有感到知識的增長,反而産生瞭一種強烈的“被排斥感”,仿佛作者在刻意構建一道門檻,將非專業人士阻擋在外。這不是一本邀請你進入音樂世界的指南,而是一份高聳的、充滿防禦性的理論壁壘。

評分要說這本書的特點,那大概就是“思辨的深度”與“閱讀的疲勞度”成正比。這本書的結構鬆散,缺乏明確的章節引導,常常在論述一個觀點時,突然跳躍到另一個看似毫不相關的領域,比如從聲音物理學跳到符號學,再跳到後現代主義批判,讓人很難抓住主綫。我期待的是一本能梳理齣音樂本質的脈絡清晰的著作,但這本書給我的感覺更像是一本作者多年來零散筆記的集閤體,沒有經過有效的整閤與提煉。我注意到書中對於“情感錶達”的討論,僅僅停留在對特定音程關係的生理反應的描述上,缺乏對藝術化處理後的人類復雜情感的深入挖掘。比如,如何區分音樂中的“悲傷”和“哀悼”?這本書裏沒有找到令人信服的論述。它專注於“如何生成音樂”,而不是“音樂如何作用於人”。對於一個渴望瞭解音樂魅力所在的人來說,這種純粹的技術和哲學推演顯得蒼白無力,仿佛在詳細描述一朵花的化學結構,卻完全忽略瞭它盛開時的芬芳與生命力。總而言之,這本書更適閤在某個專業領域的深層研討會上被引用,而不是被放在床頭燈旁,作為睡前思考的伴侶。

評分這本《音樂是什麼》的書,說實話,我從頭到尾都讀得稀裏糊塗,感覺作者像是把一堆高深的理論硬塞進瞭讀者腦子裏,卻忘瞭給我們一把理解這些概念的鑰匙。開篇就大談特談什麼“音高的時間維度結構”和“泛調性的非綫性解析”,我一個音樂科班齣身的聽著都得查字典。更彆提那些動輒齣現的大段的數學公式和晦澀的哲學思辨,完全脫離瞭實際的音樂欣賞體驗。讀完後,我不僅沒弄明白“音樂”到底是什麼,反而對很多基礎樂理知識産生瞭新的睏惑。比如,作者花瞭三章篇幅去論證某個特定曆史時期的和聲進行是如何“必然”地導嚮某種情緒體驗的,但舉的例子都是些極其小眾、我從未聽過的古典片段,根本無法引起共鳴。這本書更像是一份寫給同行、甚至可能是寫給作者自己看的學術論文集,而不是一本麵嚮廣大音樂愛好者、試圖解答“音樂是什麼”這個樸素問題的普及讀物。如果期待能從中學到如何更好地聆聽貝多芬,或者如何創作一段動人的鏇律,那這本書注定會讓你大失所望。它更像是一塊堅硬的石頭,需要用極大的毅力和專業知識纔能鑿開一點縫隙,而縫隙裏透齣的光,也常常是刺眼的、難以理解的。我希望作者能明白,真正的“是什麼”往往存在於那些最簡單的鏇律和最直觀的感受中,而不是在那些被過度解構和理論化的迷宮裏。

評分坦白講,這本書的裝幀和排版倒是挺精緻的,封麵設計有一種極簡主義的美感,但內容上的空洞感卻讓人頗為遺憾。我花瞭整整一個周末試圖啃完它,結果發現,作者似乎有一個強烈的傾嚮,就是將所有具體、感性的音樂體驗,抽象化為一套冰冷的符號係統。他似乎認定,隻有通過數學和邏輯的還原,音樂纔算被真正“理解”。書中有一段描述,將“和弦的色彩”比喻成“多維空間中的嚮量投影”,我讀完後大腦一片空白,我隻想知道,為什麼這個和弦聽起來讓我感到憂傷,而不是它在哪個嚮量空間裏投影。這種過度理性化的敘事方式,徹底抽離瞭音樂作為一種人類情感交流媒介的核心功能。全書沒有一篇像樣的音樂分析案例,或者至少,沒有那種能讓普通讀者眼前一亮的“啊哈!”時刻。它更像是為那些已經掌握瞭全套術語的人準備的“內行話”,對圈外人來說,這簡直就是一場摺磨。我感覺作者在構建一個極其復雜的理論城堡,但城堡裏空無一人,隻有理論的骨架在那裏孤零零地矗立著,絲毫感受不到任何生命的活力。

評分我讀完這本《音樂是什麼》的感受,簡直就像是參加瞭一場無休止的學術辯論,空氣中彌漫著陳舊的紙張和咖啡的味道,但就是缺瞭點“人味兒”。這本書的行文風格極其古典,充滿瞭冗長而迂迴的句子結構,一個意思要繞上好幾個彎纔能錶達清楚。比如,作者在討論節奏時,花費瞭大量的篇幅去引用中世紀的樂譜注釋和文藝復興時期的樂理手稿,這些引文本身就沒有提供任何清晰的結論,隻是不停地堆砌曆史的腳注。給我最大的感受是,作者似乎對“解釋”這件事本身比對“音樂”本身更感興趣。每一次試圖抓住一個核心概念,它就像沙子一樣從指縫間溜走瞭。我嘗試著帶著我最喜歡的幾張專輯去對照書中的理論框架,結果發現,書中的理論完全無法套用到現代音樂的復雜性上,它似乎將“音樂”定義得過於狹隘和僵化,隻承認某種特定曆史階段、特定地域的創作範式。讀到後麵,我開始走神,腦子裏迴蕩的不是書中的理論,而是我最愛的那首爵士樂的即興片段,那纔是對我而言最真實的“音樂是什麼”。這本書,與其說是探索,不如說是對一種過時的、僵化的音樂觀的過度維護。對於追求實用和啓發的新一代聽眾來說,這本書的價值大概僅限於圖書館的某個角落,供少數研究特定曆史時期的學者翻閱。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有