具体描述

基本信息

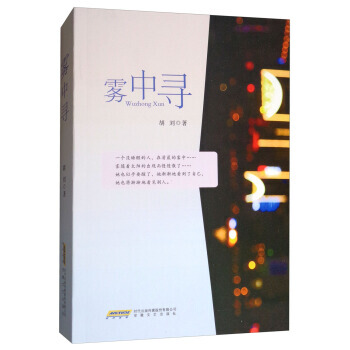

书名:雾中寻

定价:32.00元

售价:19.5元,便宜12.5元,折扣60

作者:胡刘

出版社:安徽文艺出版社

出版日期:2018-04-01

ISBN:9787539659930

字数:

页码:405

版次:1

装帧:平装

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

《雾中寻》描述一个少女如何在充满距离感和猜忌感的人际环境中寻觅到一种合适的生活方式。在十九岁的慕伏瓦的眼中,一切都是那样朦胧,生活就像行驶在雾中。慕伏瓦在一个小印刷厂工作,工作清闲简单日日重复,同事们你你我我因循缠绕。这日月催眠了她。她懵懵怔怔,弄不清自己周围发生了什么,却感觉发生了许多,她跌跌撞撞,不知道自己在干什么,却向往人们的言行举止。她尽力向周围靠近,在与周围人的言语交换中,在对日子的情境观察中,经历了一些事,她终于贴近了生活中的人们,醒悟到:像别人那样思考和生活,做一个和别人一样的人,是她从此必须迈出的步伐。

目录

章 慕映红的早晨

第二章 从此名叫慕伏瓦;次的看见

第三章 一辆牛车

第四章 后院(后屋)

第五章 一对情侣

第六章 人事突兀

第七章 原地打转

第八章 暮色羞花

第九章 啄饮仿佛吃喝

第十章 有趣的事

第十一章 即景与狗

第十二章 修女也疯狂

第十三章 鱼与水的分离

第十四章 飘浮

第十五章 漫想行止

第十六章 又一对情侣

第十七章 一个春天的黄昏

第十八章 吊丧与悲逝

第十九章 做一个傻瓜

第二十章 外面的那个人和里面的那个人

第二十一章 一场因果的结束

第二十二章 还做傻瓜

第二十三章 夜游

第二十四章 无情似多情

第二十五章 囫囵

第二十六章 还是囫囵

第二十七章 在一个方框里下棋

第二十八章 风波(帽子的颜色)

第二十九章 白雪公园

第三十章 可怜的人

第三十一章 相逢一笑泯什么

第三十二章 一个人的离开

第三十三章 又一个人的离开

第三十四章 真的恋爱了

第三十五章 梦醒与出道

作者介绍

胡刘,安徽淮北人。1970年出生,现就职于安徽省淮北市图书馆,任副研究馆员。出版有长篇小说《沉默的人》。

文摘

想到钱,她忽然惊慌起来,一块冰贴在滚烫的脑门上,悚然。望了望精致的化妆品柜台,从镜子里看到了自己。强烈的自卑感腾地升起。她涨红了脸,低下头,看到了自己的布满灰尘的旧皮鞋,反抗般地抬起头,又看到镜子里的那个穿着过时、衣服黯淡的女孩。不敢走近镜子细瞅,慕伏瓦在商店里的红地毯上踟蹰起来,还往里走吗?往深处看看,“打折区”三个字忽然映入眼帘,又有人穿着睡衣毛拖从深处走出来,这仿佛是一种保证,一种平民百姓可以接受的保证。自己一点也不比睡衣毛拖更不衬这个金碧辉煌的商店。有了勇气,向里走去。她感到奇怪,为什么今天像伤口一样敏感,又不是次来这儿,来过多少回了。经过睡衣毛拖身边时,注意地看了看她的神态,人家却很坦然。

走进打折区,感觉舒适些,又像往常一样,把每一件商品都仔细看过,读了一遍价格标签,对营业员视而不见,心里总害怕有人问。在角落里有一个很大的柜台,四周拢着细铁丝网,里面堆着处理的衣服,她像发现宝贝似的兴奋地凑过去。买不买是次要的,重要的是,她一看到这种售货方式——堆在一起,随便翻腾——就热心。已经有几个妇女在倒腾,慕伏瓦底气十足地加入其中。

她拿起一件毛衣,青灰色,很喜欢,重要的是它只要10元钱,又挑了一件白色的,两件一起也只是20元,很满意,又舍不得离开,为自己这么快就达成交易不满足,还想延宕一会儿,就开始左翻右翻、左看右看。给一位妇女做参谋,证明她女儿穿粉红色会很靓,拿着衣服在自己身上比画着,想起自己的母亲。又解答了一位老年妇女关于毛衣是否为貂毛的疑问。“很简单,不是貂毛,还用说?”那位老太太还是嘀咕着。她斩钉截铁地说:“不是貂毛,哪有这么便宜的貂毛?”并表达了自己对满大街的貂毛貂皮嗤之以鼻的看法。老太满腹狐疑地瞅瞅她,抿抿嘴,嘴边的纹路更深了。

老太又从“貂毛”下面挖掘出一件羊毛衫,她则从羊毛衫下面挖掘出一套运动服,蓝紫色,很合她的胃口,立刻就想拥有,问了价格,76元,觉得有点贵,心里晃悠晃悠,冒险价——她以为打折区的衣服都是不还价的——没想到竟然了下去,46成交。她像拾到了钱一样满心欢喜,掏出钱包一数,有点尴尬。营业员看出来了,问道:“钱不够?”她丧气地说:“差20。”立刻就想走开。这种态度大概激励了营业员,她大声说道:“我认识你,你天天都从这儿过。这样,你明天从这儿过时送20元钱来。”说完,手脚利落地包好衣服递给她。她惊奇万分地接过了衣服。

她急急忙忙地走着,像被什么追赶似的,总觉得那个营业员信任的目光闪烁不定地在背后逡巡。走过一条街道,看到一条狗伫立在一家旅馆的门口,用聪慧的温柔的人一样的眼神平静地看着她,忽然想起自己尚未试穿这套运动服,不知大小是否合适,假如不合适也不能退货的,调换也不大可能,也许她应该返回去再问问,忽然变得懒怠和没信心,完全不想再去,今生今世也不会再去。

站住,凝视着那条狗,专注地瞅着它的眼,它一点也不怕她,和她对视着。一人一狗互相看了足有五分钟,她走开了,心里想道,一个人样的狗是多么可爱,反过来,一个狗样的人却是可憎的。没有就这个问题继续发挥,运动服是否合适还在心里纠缠,这微不足道的一件事仿佛水葫芦,迅速蔓延,一大堆枝叶,阻塞了水的流畅,

……

序言

用户评价

说实话,拿到这本书的时候,我还有点担心情节会不会过于晦涩难懂,毕竟现在市面上很多打着“深度”旗号的作品,读起来常常让人感到索然无味,只剩下一堆故作高深的术语堆砌。但这本书完全不是那种套路。它的文字是优美且富有韵律感的,读起来非常流畅,就像是聆听一位技艺精湛的乐手在演奏复杂的乐章,每一个音符都恰到好处,既有古典的庄重,又不失现代的灵动。它探讨的主题相当宏大,涉及人性深处的挣扎、社会结构的隐秘运作,以及时间本身的不可逆性。然而,作者却能将这些沉重的话题,包裹在引人入胜的情节外衣下,让你在不知不觉中就被吸引进去,直到最后才猛然惊觉自己已经走到了故事的核心。我尤其欣赏作者那种不动声色的批判力量,它不激烈,不煽情,而是像手术刀一样精准地切开表象,让人不得不直面那些不愿承认的真相。这绝对是一部需要反复品读的作品,每次重读都会有新的感悟,就像对着一面多面的棱镜观察光线,每次转动,都会折射出不一样的色彩和光芒。

评分很少有一本书能让我产生如此强烈的代入感,感觉自己就是故事中的某个配角,亲眼目睹着那些重大的转折和人性的曝光。作者在构建这个世界时,展现了惊人的细节控制力,大到历史背景的考据,小到某件家具的摆放位置,都似乎经过了严密的考量,共同服务于整体氛围的营造。这种对细节的偏执,让整个故事的真实性得到了极大的提升,让我完全相信这个虚构的世界是真实存在过的。相比于那些注重情节反转的流行小说,这本书更侧重于展示“转变”的过程,展示一个人或一个群体是如何在特定的压力下,缓慢地、不可逆转地走向某个终点的。这种对“过程美学”的极致追求,让我联想到了老电影胶片放映时那种特有的质感和颗粒感,充满了时间的重量。读完后,我感到一种久违的满足,这不仅仅是“看完了”一个故事的轻松感,更像是完成了一次高强度的精神远足,带着一身疲惫,却收获了满眼的壮丽风景和全新的认知地图。

评分这本书带给我的感受,可以用“冰冷而又炽热”来形容。它的基调是冷静克制的,仿佛作者站在一个极高的地方俯瞰世间百态,不带任何主观的偏袒或情绪化的宣泄。然而,正是在这种极度的冷静之下,蕴藏着对人类处境最深沉的关怀和最热切的追问。那些被置于阴影中的角色,他们卑微的抗争、徒劳的努力,都被作者用一种近乎纪录片式的客观笔触记录下来,但这客观却比任何激昂的呐喊都更具穿透力,直击人心最柔软的部分。我仿佛能闻到故事中弥漫的某种宿命的味道,那种无力改变既定命运的悲凉感,却又从中捕捉到一丝微弱但坚韧的希望火种。它不是提供简单的慰藉,而是提供了一种面对残酷现实的勇气和重新审视“意义”的视角。这本书的文字密度非常高,每一个词语的选择都像是经过了千锤百炼,使得整本书读起来信息量饱和,需要我不得不放慢速度,细细咀嚼,生怕错过任何一个微妙的暗示或转折,绝对是一次值得反复钻研的文本。

评分这次的阅读体验真是一场酣畅淋漓的智力冒险,让我仿佛置身于一个迷雾缭绕的古老谜题之中,每翻开一页,都像是深入了更深层次的迷宫。作者的叙事功力着实令人赞叹,他寥寥数笔,就能勾勒出栩栩如生的人物群像,每个人物都有自己独特的呼吸和温度,绝非脸谱化的符号。我特别喜欢那种层层剥开真相的写作手法,它不是直接把答案摆在你面前,而是巧妙地设置了无数个看似无关紧要的线索,如同散落的珍珠,需要读者亲手串联起来。那种豁然开朗的瞬间,带来的满足感是任何通俗小说都难以比拟的。而且,书中对环境的描绘也极具感染力,那种潮湿、阴冷、弥漫着历史尘埃的气息,仿佛能穿透纸面,让人真实地感受到那种身临其境的压迫感和探索欲。读完之后,我甚至会花很长时间去回味那些细微的伏笔和象征意义,感觉自己不仅读了一个故事,更参与了一场深刻的思维搏弈,着实是一次精神上的洗礼,极大地拓展了我对叙事结构和潜意识表达的理解。

评分这次的阅读体验,简直是精神上的“野蛮生长”,它彻底颠覆了我对传统叙事模式的固有认知。我通常不太喜欢太过于碎片化或者后现代主义色彩浓厚的作品,总觉得那会牺牲故事的连贯性。但这本书却找到了一个绝妙的平衡点。它的结构是跳跃的,时间线索是交织的,甚至叙事视角也在不断地游移,可神奇的是,这种看似混乱的布局,非但没有让人迷失,反而构建了一种更接近真实世界运行状态的逻辑——我们对生活的理解本来就是由无数个不完整的片段拼凑而成的。那些看似突兀的插入,那些突然的场景转换,最终都像是宇宙中精确计算过的轨道运行,汇聚成一个宏大而令人信服的整体。更让我感到震撼的是,作者对于“沉默”的运用达到了出神入化的地步。那些没有说出口的话,那些被刻意省略的细节,比任何长篇大论都更有力量,它们在读者的脑海中自行填充,制造出比任何明写都更具张力的留白空间。这需要读者投入极大的心力去捕捉那些潜台词,是对阅读技巧的一次高强度训练。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有