具体描述

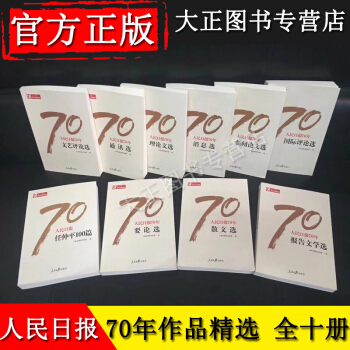

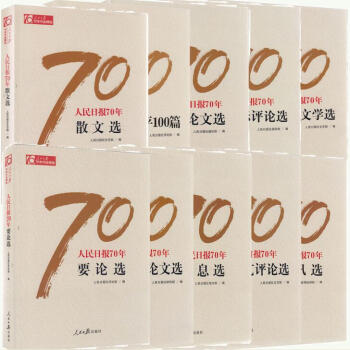

人民日报70年作品精选全十册选集(任仲平100篇+通讯+散文+要论+消息+新闻论文+国*评论+文艺评论+理论文+报告文学)

用户评价

这部选集最吸引我的地方,在于它涵盖的体裁之广,几乎囊括了报纸所有重要的表达形式。通讯,往往是那些充满激情和战斗力的文字,它们是时代的脉搏,记录着一线奋斗者的故事;而“散文”,则像是穿插在宏大叙事中的一抹亮色,或许能从中窥见时代背景下,文人的情怀与克制。更令人期待的是那些“国评论”和“文艺评”。评论,是思想交锋的前沿阵地,它折射出的是国家在特定议题上的立场和对社会思潮的引导;文艺评论,则更能体现出官方对文化艺术的审美标准和意识形态的渗透边界。通过对比不同体裁的文字,我能清晰地看到宣传机器是如何协同运作的:用消息定调,用通讯鼓舞,用评论说理,用散文陶冶。这种多维度的解读,远比只读某一种单一类型的文献来得更为立体和深刻,它提供了一个全景式的观察窗口,去看“人民日报”如何塑造并反映一个时代的集体精神。

评分拿到这套沉甸甸的文集时,首先被那种厚重的质感所吸引。它不是那种轻飘飘的快餐式阅读材料,而是需要你慢下来,带着敬畏心去品读的“大部头”。我尤其关注其中“消息”和“新闻论文”的部分。消息,那是历史的快照,是事件发生的第一时间声音的记录,我想看看,在信息尚未如此爆炸的年代,《人民日报》是如何精准而有力地传达中央精神的。而“新闻论文”,则代表了那个时期新闻理论和舆论策略的最高水平探讨。在这个信息碎片化、真假难辨的今天,回溯当年那些逻辑严密、论证有力的社论和评论,无疑是一种精神上的洗礼。它们提供了一种结构化的思维方式,教人如何在一个既定的框架内,把一个观点阐述得滴水不漏。这种对新闻规范、话语建构的深入理解,是任何当代自媒体文章所无法比拟的,因为它承载的是一个国家主流舆论场域的集体记忆和规范。

评分对于一个资深读者来说,这套书的价值更像是一种“考古”:挖掘那个特定年代的语言习惯、价值排序和情感表达方式。七十年的跨度,意味着我们阅读的将是不同几代知识分子和记者的心血结晶。我很好奇,在那些早期的、充满革命浪漫主义色彩的文字中,那种质朴而坚定的力量感是如何传递的;以及在相对近期的篇章中,那种更加成熟、更具国际视野的论述又是如何展开的。特别是那些“要论”部分,它们无疑是当时政策制定的思想基础或舆论铺垫,是解读高层决策背景的绝佳文本。这套书的意义,已经超越了一般的阅读乐趣,它是一部活着的教材,记录着一个伟大国家在不同阶段如何与世界对话,如何凝聚人心,如何定义“主流声音”。它迫使读者跳出日常的阅读习惯,去理解一种宏大叙事下的文字力量与历史责任感。

评分这套书光是书名就足以让人肃然起敬,感觉像是在翻阅一部国家的编年史。《人民日报》这块金字招牌,代表着一个时代的声音和官方的视角。我期待的,是那些穿越了风雨和变革,依然能掷地有声的篇章。想象一下,七十年的光阴,多少重大事件从这些文字中诞生、流传,最终沉淀为历史的墨迹。我特别好奇那些“任仲平”的百篇精选,据说那是思想的深度和角度的独到之处的象征,它们是否能提供一种宏大叙事下,更细腻、更具穿透力的观察角度?这种选集,不光是阅读新闻事件本身,更是学习如何用一种特定的话语体系去理解和构建我们所处的这个社会。它像是一面镜子,映照出特定历史时期人们的精神面貌和官方的意图导向,对于任何想要深入研究近现代中国史,尤其是官方意识形态变迁的研究者来说,这几乎是不可或缺的原始材料。我希望它不仅仅是资料的堆砌,而是能体现出不同体裁(通讯、散文、要论)在信息传播和舆论引导上的精妙配合。

评分说实话,面对七十年海量文献的精选,读者的挑战是巨大的,需要极强的历史耐性和辨识能力。我希望能从这些文字中捕捉到时代精神的微妙转折点。比如,在某个关键历史时期,一篇通讯的措辞是如何从激昂转向审慎,或是一篇要论的语调是如何从强调集体转向开始关注个体价值的微小变化。这些“精选”无疑是浓缩的精华,它们必须是经受住了时间检验的、具有里程碑意义的作品。我尤其关注“任仲平”那部分的深度,期待它能提供一种超越日常报道的哲学思辨层次的解读。这套书对我的价值,不在于告诉我“发生了什么”,而更在于告诉我“我们是如何被告知发生了什么,以及我们应该如何思考这些发生的事情”。它是一堂生动的、关于“官方叙事学”的实践课,对于理解中国近现代的政治文化生态,具有不可替代的参照意义。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有