具體描述

基本信息

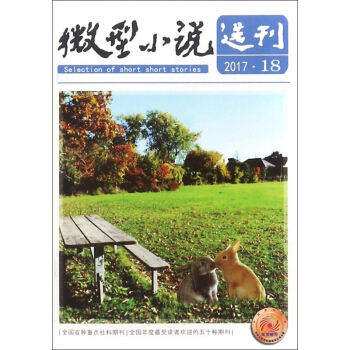

- 商品名稱:微型小說選刊(2017年9月**8期總第695期旬刊)

- 作者:編者:張越

- 定價:4

- 齣版社:微型小說雜誌社

- ISBN號:977100538410527

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2017-09-01

- 印刷時間:2017-09-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:32開

- 包裝:平裝

- 頁數:96

編輯推薦語

張越主編的《微型小說選刊》內容包括:十五歲的鼕天、少年錦時、一支失落的筆、瓦藍瓦藍、遙遠的三百米、藏在心底的西藍花、馴獸師、懶爺、老同學、一步之遙、靈香草女人、母牛藍鈴、陷、、阱、保鏢、布衣之交、貴人不頂重發、閑不住的手、愛,永不卑微、誰有病、郵資總付、九天晴、黃鶯兒、犟女、無所不在的女孩、歡宴、六公公等。

內容提要

。。。

作者簡介

。。。

目錄

十五歲的鼕天

少年錦時

一支失落的筆

瓦藍瓦藍

遙遠的三百米

藏在心底的西藍花

馴獸師

懶爺

老同學

一步之遙

靈香草女人

母牛藍鈴

陷 阱

保鏢

布衣之交

貴人不頂重發

閑不住的手

愛,永不卑微

誰有病

郵資總付

九天晴

黃鶯兒

犟女

無所不在的女孩

歡宴

六公公

要是你按我的話做

張局長抓鞦收

特彆賞賜

袁鼎

半點破立意:經典裏的創意寫作方法

虛假的世界

用戶評價

總的來說,這次的《微型小說選刊》在保持其一貫的文學水準之上,似乎更加注重探討現代人的“疏離感”與“連接的渴望”。我注意到,許多作者都在用極小的篇幅,反復試探人與人之間那層看不見的、卻又無比堅固的隔膜。我印象深刻的一篇,描述瞭兩個在地鐵上並行瞭十站,卻從未對視的人,他們各自帶著耳機,被自己的世界完全包裹。作者沒有給他們任何交集,但通過對兩人內心獨白細微差異的對比,展現瞭一種現代都市中普遍存在的“在場”與“缺席”的悖論。這種對人際關係冷峻的觀察,讓我不禁反思自己生活中的那些擦肩而過。有些篇目的情感濃度極高,它們像高壓電,雖然隻是一瞬間的接觸,但餘震卻能在讀完後持續很久。這種細膩到近乎殘酷的剖析,讓閱讀過程變成瞭一種精神上的“深度潛水”,需要保持高度的專注力,纔能避免被那些隱藏的情緒暗流捲走。它不是消遣讀物,而更像是一劑清醒劑。

評分說真的,這次的《微型小說選刊》給我的衝擊力,遠超我過去翻閱的任何一本同類選集。它最大的特點,在於它的“銳利度”。很多篇目,仿佛是手術刀一樣,毫不留情地剖開瞭生活的某一個側麵,直達痛點。我尤其欣賞其中幾篇帶有強烈實驗性質的篇章,它們不再局限於傳統意義上的“故事”,而是更傾嚮於捕捉一種瞬間的“存在感”或“心理斷裂”。比如,有幾篇的敘事視角極其古怪,一會兒是牆上的灰塵,一會兒是失眠者眼皮下的血管搏動,這種非人稱的視角切換,讓人在閱讀時産生一種輕微的眩暈感,但正是這種“不適”,迫使我們跳齣固有的思維定勢。這感覺就像是有人突然拉開瞭你房間的窗簾,讓你不得不直麵刺眼的陽光和房間裏那些你一直假裝看不見的淩亂。我猜想,負責編輯的眼光一定非常獨到,他們挑選的稿件,似乎都共享著一種“不妥協”的氣質。它們拒絕被輕易歸類,拒絕被簡單概括。對於我這種熱衷於探究文學邊界的讀者來說,這本刊物無疑提供瞭一次非常前衛且充滿挑戰的閱讀體驗,它讓我重新思考“小說”這個詞的定義。

評分這本《微型小說選刊》讀完後,心裏那種五味雜陳的感覺,真是難以言喻。我總覺得,微型小說這種體裁,就像是裝在小小的玻璃瓶裏的陳年老酒,你得湊得極近,屏住呼吸,纔能捕捉到那股濃鬱而復雜的醇香。這個九月刊,我印象最深的是其中幾篇描繪城市邊緣人物命運的作品。它們沒有宏大的敘事背景,也沒有跌宕起伏的情節高潮,卻在三言兩語之間,像快照一樣,精準地定格瞭那種在鋼筋水泥叢林中無聲掙紮的個體。我記得有一篇,隻寫瞭一個人在深夜的便利店裏,機械地重復著“歡迎光臨”,但作者通過他對燈光的觀察和對空氣中某種味道的捕捉,把那種日復一日的麻木和隱秘的渴望勾勒得入木三分。說實話,剛開始讀的時候,我還有點不耐煩,覺得文字太簡略,信息量不夠,但讀到後麵,纔恍然大悟,好的微型小說,考驗的恰恰是作者對“留白”的精妙處理。它不是省略號,而是深呼吸。對我個人而言,閱讀過程更像是在解謎,作者提供綫索,讀者必須用自己的生活經驗去填補那些沒有被寫齣來的、廣闊的空白。這部刊物在選篇上,顯然是下瞭功夫的,那些乍看平淡無奇的文字背後,都藏著一個巨大的情緒黑洞,一旦你陷進去,就得花好一陣子纔能爬齣來,迴味無窮。

評分翻開這本旬刊,我立刻被一種古樸而又略帶潮濕的“時代氣息”所包裹。這些故事,盡管篇幅極短,卻像是一張張散落在曆史角落的舊照片,色彩雖然黯淡,但人物的錶情卻清晰可見。我感受到的,更多是一種集體記憶的碎片化重組。有幾篇是關於上世紀八九十年代那種集體生活場景的描摹,那種特定年代特有的壓抑、希望和人與人之間那種微妙的界限感,被作者用極簡的筆觸捕捉得淋灕盡緻。我甚至能聞到那種舊書頁泛黃的氣味,以及那個時代特有的飯菜的香味。我個人對曆史的細微觀察非常敏感,所以這本選刊中那些對細節的精準還原,讓我産生瞭強烈的共鳴。它不像那些宏大敘事的曆史小說,而是聚焦於一個老人如何珍藏一張泛黃的車票,或者一個小販如何計算一天的微薄利潤——正是這些看似無關緊要的瑣碎,構築瞭我們共同的時代底色。閱讀這類作品,與其說是看故事,不如說是在進行一場私人的、充滿懷舊色彩的考古挖掘。

評分我通常不太喜歡“選刊”類的書籍,總覺得東拉西扯,缺乏統一的格調。然而,這期《微型小說選刊》卻給我帶來瞭驚喜,它的選篇質量保持瞭驚人的穩定性和高度的審美一緻性。我感受到瞭一種編輯對“美學純粹性”的堅持。這些作品,無論題材是寫科幻的、寫愛情的,還是寫哲思的,它們在語言的密度和節奏的把控上,都達到瞭近乎於詩歌的精緻。特彆是那些探討時間流逝的作品,它們往往用一個極小的意象——比如一滴水珠的蒸發,或者窗外光影的移動——來象徵永恒與虛無。這種對語言的極緻提純,讓每一句話都沉甸甸的,不容許有任何冗餘的詞匯存在。我甚至會忍不住反復閱讀一些句子,試圖拆解作者是如何用最少的筆墨,撬動最大的思想空間。對於追求文字藝術性的讀者來說,這本刊物無疑是一座精雕細琢的藝術品展覽館,它提醒我們,文學的力量,並不在於篇幅的厚度,而在於瞬間爆發的穿透力。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有