具体描述

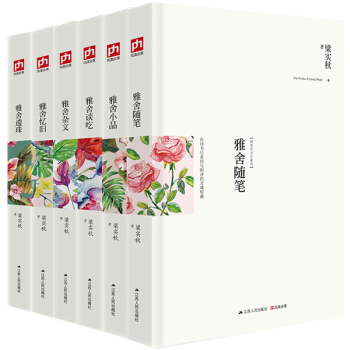

一代散文大师梁实秋先生经典的散文作品全集,其散文集曾创造了中国现代散文出版的高纪录。

梁先生非常懂得享受生活,且有一双慧眼,总能从看似平淡无奇的事物中发现别样的乐趣。

梁先生中英文积学深厚,其散文有着英国随笔的雍容幽默,虽纳外来为己用,却形成了其独特风格,尤其在语言上有着文白相济的谐趣。

一直以来,梁先生的文学成就都为学界所肯定,也受到了一代又一代读者的喜爱,尤其是这套雅舍系列散文,风靡海峡两岸。 内容

在参考现已出版的各种相关文集的基础上,我们对所选作品原文及相关引文进行了全新修订和校正,终汇成梁实秋雅舍全集系列丛书,含《雅舍小品》《雅舍随笔》《雅舍杂文》《雅舍谈吃》《雅舍忆旧》和《雅舍遗珠》六册,全面展现了梁实秋先生的创作成就。

《雅舍小品》是梁实秋具代表性的散文,所取都是寻常事物,或一饭一蔬,或一画一书,这看似平淡,却分外有趣。这份“随想随写,不拘篇章”的随性淡泊感染了一代又一代读者,让我们更懂得欣赏生活。

《雅舍随笔》收录了梁实秋的读书札记、书信和诗歌作品,不事雕琢的文字真实地呈现出作者的阅历、思想以及人格精神。不论是其严谨的治学态度,还是与友人间的深厚情谊,都深深地打动着读者。

《雅舍杂文》或谈书论艺,或论事说理,言语间机智闪烁,那是一种深刻的幽默,让人掩卷后不禁反复回味。梁实秋的杂文也分析评判,也讽刺调侃,但即便是评判和讽刺,我们也能从中感受到其发自内心的宽厚和包容。

《雅舍谈吃》中既有饭馆酒楼的看家菜,又有平民百姓的家常菜,既写出了民间食物的味道,又呈现了中国积淀数千年的文化底蕴。文章中融入了作者对故乡和人深深的怀恋,读来尤其令人感动。

《雅舍忆旧》是梁实秋先生晚年为重要的作品,有对童年和学生时代的回忆,也有对朋和师友的深切缅怀。后一辑《槐园梦忆》回顾其与夫人程季淑女士相伴一生的点点滴滴,其言温婉从容,其情感人至深。

《雅舍遗珠》将梁实秋先生以诸多笔名发表的作品汇编成册,这些作品涉及的题材广泛,有草木动物,也有寂寞清福,都写得趣味盎然、清新隽永。阅读时,我们很容易感受到这些文章中透出的风雅、情趣和智慧。

作者简介 梁实秋(1903-1987),散文家、学者、文学批评家、翻译家,其散文集创造了中国现代散文出版的高纪录。梁先生的散文或描摹柴米油盐,或探讨琴棋书画,于清雅诙谐的文字中透出无尽的悠然和智慧。

目录

《雅舍小品》

辑

人间烟火

雅 舍 | 002 |

书 房 | 005 |

文房四宝 | 008 |

不亦快哉 | 018 |

信 | 020 |

匿名信 | 023 |

洋 罪 | 026 |

结婚典礼 | 029 |

婚 礼 | 032 |

下 棋 | 035 |

写 字 | 038 |

画 展 | 040 |

读 画 | 042 |

看 报 | 045 |

书 | 047 |

我看电视 | 050 |

照 相 | 054 |

旅 行 | 057 |

球 赛 | 060 |

高尔夫 | 063 |

看 相 | 066 |

病 | 067 |

疟 | 070 |

睡 | 072 |

梦 | 075 |

运 动 | 078 |

退 休 | 081 |

讲 价 | 084 |

胡 须 | 087 |

头 发 | 089 |

理 发 | 091 |

洗 澡 | 094 |

衣 裳 | 097 |

领 带 | 100 |

鞵(鞋) | 103 |

垃 圾 | 105 |

第二辑

世情百态

脸 谱 | 110 |

厌恶女性者 | 113 |

女 人 | 115 |

男 人 | 119 |

孩 子 | 121 |

哈佛的嬉皮少年 | 125 |

老 年 | 127 |

中 年 | 129 |

同 学 | 132 |

大学教授 | 135 |

乞 丐 | 136 |

诗 人 | 140 |

医 生 | 143 |

警 察 | 146 |

暴发户 | 149 |

好 汉 | 152 |

观 光 | 155 |

音 乐 | 158 |

鼾 | 161 |

聋 | 164 |

谦 让 | 167 |

第六伦 | 169 |

握 手(一) | 173 |

握 手(二) | 175 |

排 队 | 176 |

客 | 180 |

送 行 | 182 |

“旁若无人” | 185 |

幸灾乐祸 | 188 |

汽 车 | 191 |

穷 | 194 |

猪 | 197 |

狗 | 200 |

鸟 | 203 |

第三辑

故都风物

故都乡情 | 208 |

同 乡 | 210 |

北平年景 | 213 |

台北家居 | 216 |

平山堂记 | 221 |

东安市场 | 224 |

双城记 | 230 |

窗 外 | 238 |

过 年 | 241 |

正月十二 | 243 |

爆 竹 | 246 |

对 联 | 249 |

喜 筵 | 252 |

听戏听戏,不是看戏 | 256 |

放风筝 | 259 |

偏 方 | 263 |

旧 | 266 |

树 | 269 |

北平的冬天 | 272 |

北平的街道 | 276 |

《雅舍随笔》目录:

辑

读书札记

亚瑟王的故事 | 002 |

布道书 | 005 |

莎士比亚与性 | 007 |

莎翁夫人 | 011 |

莎士比亚与时代 | 012 |

斯威夫特自挽诗 | 016 |

约翰逊的字典 | 019 |

桑福德与墨顿 | 026 |

《造谣学校》 | 029 |

玛丽?兰姆 | 032 |

尘 劳 | 035 |

拜 伦 | 037 |

沙 发 | 042 |

奥杜邦 | 045 |

林肯告别春田 | 047 |

沉默的庞德 | 048 |

《大街》 | 049 |

纳 什 | 052 |

布劳德斯基的悲剧 | 053 |

陶渊明“室无莱妇” | 056 |

读杜记疑 | 057 |

剑 外 | 065 |

《曾孟朴的文学旅程》 | 067 |

《登幽州台歌》 | 070 |

《词林摘艳》 | 072 |

唐云麾将军碑 | 076 |

金缕衣 | 077 |

《传法偈》 | 079 |

悬 记 | 081 |

竹林七贤 | 081 |

管仲之器小哉 | 084 |

《饮中八仙歌》 | 086 |

万取千焉,千取百焉 | 088 |

生而曰讳 | 090 |

复词偏义 | 091 |

海晏河清图 | 093 |

孝 | 096 |

第二辑

尺牍寸心

写给刘英士先生的信 | 100 |

写给孙伏园先生的信 | 102 |

写给舒新城先生的信 | 103 |

写给刘白如先生的信 | 105 |

写给张佛千先生的信 | 108 |

写给林海音女士的信 | 111 |

写给余光中先生的信 | 115|

写给陈祖文先生的信 | 116|

写给吴奚真先生的信 | 120 |

写给陈秀英女士的信 | 122 |

写给聂华苓女士的信 | 128 |

写给蔡文甫先生的信 | 132 |

写给夏菁先生的信 | 134 |

写给梁锡华先生的信 | 136 |

写给沈苇窗先生的信 | 138 |

写给小民女士的信 | 139 |

写给缪天华先生的信 | 140 |

写给罗青先生的信 | 141 |

写给陶龙渊先生的信 | 143 |

写给黄天白先生的信 | 144 |

写给林芝女士的信 | 144|

写给江新华先生的信 | 147 |

写给方仁念女士的信 | 148 |

关于徐志摩的一封信 | 149 |

旧笺拾零 | 151 |

第三辑

诗心盎然

荷花池畔 | 160 |

没留神 | 161 |

一瞬间的思潮 | 161 |

冷 淡 | 162 |

蝉 | 163 |

疑 虑 | 164 |

重聚之瓣(摘录数段) | 165 |

春天的图画(十首之二) | 169 |

二十年前 | 170 |

对 墙 | 170 |

送一多游美 | 171 |

旧 居 | 174 |

秋 月 | 175 |

梦 后 | 177 |

荷花池畔 | 178 |

答一多 | 181 |

幸 而 | 182 |

早 寒 | 183 |

寄怀一多 | 184 |

小 河 | 185 |

怀— | 187 |

答赠丝帕的女郎 | 188 |

赠— | 190 |

一九二二年除夜 | 191 |

尾生之死 | 193 |

海 啸 | 199 |

海 鸟 | 200 |

梦 | 203 |

题璧尔德斯莱的图画 | 204 |

荆轲歌 | 206 |

REPLY FROM A “CHINEE” | 213 |

《雅舍杂文》目录:

辑

说东道西

流行的谬论 | 002 |

谈学者 | 010 |

谈时间 | 013 |

时间观念 | 016 |

时间即生命 | 017 |

闲 暇 | 018 |

利用零碎时间 | 021 |

剽 窃 | 023 |

谈考试 | 025 |

考生的悲哀 | 028 |

出了象牙塔之后 | 030 |

谈友谊 | 032 |

写信难 | 035 |

戒 烟 | 038 |

送 礼 | 040 |

升官图 | 044 |

代 沟 | 046 |

生 日 | 050 |

年 龄 | 052 |

新年献词 | 055 |

了生死 | 057 |

说 胖 | 059 |

模范男子 | 062 |

谈 谜 | 063 |

推销术 | 066 |

搬 家 | 070 |

房东与房客 | 073 |

住一楼一底房者的悲哀 | 076 |

市 容 | 079 |

吐痰问题 | 083 |

广 告 | 084 |

拥 挤 | 087 |

天 气 | 089 |

风 水 | 091 |

鸦 片 | 094 |

第二辑

谈书论艺

读书苦?读书乐? | 102 |

影响我的几本书 | 110 |

日 记 | 123 |

漫谈读书 | 127 |

好书谈 | 129 |

学问与趣味 | 132 |

听戏、看戏、读戏 | 134 |

莎士比亚的演出 | 138 |

略谈莎士比亚作品里的鬼 | 144 |

略谈英文文法 | 147 |

“讨厌”与“可怜” | 149 |

国文与国语 | 151 |

散文的朗诵 | 154 |

中国语文的三个阶段 | 159 |

作文的三个阶段 | 161 |

胡适之先生论诗 | 163 |

重印《西滢闲话》序 | 169 |

马可?奥勒留 | 171 |

漫谈翻译 | 177 |

阿伯拉与哀绿绮思的情书 | 184 |

译英诗(六首) | 194 |

《扫烟囱的孩子》 | 210 |

《忽必烈汗》 | 214 |

切的风格 | 217 |

纯文学 | 220 |

钱神论 | 223 |

书评(七则) | 225 |

树犹如此 | 252 |

《国王不会错》 | 254 |

画梅小记 | 256 |

第三辑

修身养性

谈幽默 | 260 |

谈话的艺术 | 263 |

为什么不说实话 | 266 |

废 话 | 267 |

应酬话 | 270 |

沉 默 | 271 |

小声些 | 273 |

骂人的艺术 | 274 |

说 俭 | 278 |

廉 | 280 |

懒 | 283 |

勤 | 286 |

谈 礼 | 287 |

礼 貌 | 289 |

让 | 292 |

太随便了 | 294 |

养成好习惯 | 295 |

守 时 | 297 |

文艺与道德 | 301 |

悲 观 | 304 |

义 愤 | 305 |

怒 | 306 |

快 乐 | 308 |

《誓还小品》读后 | 310 |

《雅舍谈吃》目录:

辑

味是故乡浓

烧 鸭 | 002 |

锅烧鸡 | 004 |

芙蓉鸡片 | 006 |

烤羊肉 | 008 |

烧羊肉 | 009 |

白 肉 | 011 |

爆双脆 | 012 |

炸丸子 | 014 |

乌鱼钱 | 016 |

铁锅蛋 | 017 |

酱 菜 | 019 |

茄 子 | 020 |

菠 菜 | 021 |

满汉细点 | 022 |

饺 子 | 025 |

水晶虾饼 | 027 |

汤 包 | 028 |

煎馄饨 | 030 |

核桃腰 | 031 |

核桃酪 | 033 |

酪 | 034 |

栗 子 | 037 |

酸梅汤与糖葫芦 | 039 |

豆汁儿 | 041 |

烧饼油条 | 042 |

第二辑

舌尝四海香

鸽 | 048 |

拌鸭掌 | 049 |

糟蒸鸭肝 | 050 |

咖喱鸡 | 051 |

腊 肉 | 053 |

佛跳墙 | 054 |

狮子头 | 057 |

醋熘鱼 | 058 |

两做鱼 | 059 |

瓦块鱼 | 061 |

鲍 鱼 | 062 |

黄 鱼 | 064 |

生炒鳝鱼丝 | 066 |

鱼 翅 | 068 |

鱼 丸 | 070 |

海 参 | 072 |

西施舌 | 074 |

干 贝 | 075 |

炝青蛤 | 076 |

蟹 | 079 |

火 腿 | 082 |

豆 腐 | 084 |

熘黄菜 | 087 |

龙须菜 | 088 |

韭菜篓 | 089 |

菜 包 | 090 |

笋 | 092 |

莲 子 | 094 |

八宝饭 | 096 |

烙 饼 | 097 |

薄 饼 | 099 |

粥 | 101 |

锅 巴 | 103 |

面 条 | 104 |

第三辑

吃中有真意

厨 房 | 108 |

五斗米 | 111 |

味 精 | 113 |

吃 | 115 |

饭前祈祷 | 116 |

圆桌与筷子 | 119 |

馋 | 122 |

吃 相 | 125 |

请 客 | 128 |

读《中国吃》 | 131 |

再谈“中国吃” | 140 |

读《烹调原理》 | 146 |

读《媛珊食谱》 | 150 |

《饮膳正要》 | 153 |

关于苹果 | 156 |

窝 头 | 158 |

由熊掌说起 | 161 |

千里莼羹,未下盐豉 | 163 |

炸活鱼 | 164 |

大 菜 | 166 |

腌猪肉 | 167 |

狗 肉 | 170 |

萝卜汤的启示 | 173 |

说 酒 | 174 |

饮 酒 | 176 |

酒 壶 | 179 |

吃 醋 | 181 |

喝 茶 | 183 |

豆腐干风波 | 186 |

康乃馨牛奶 | 190 |

你来摘 | 193 |

“啤酒”啤酒 | 195 |

粽子节 | 198 |

北平的零食小贩 | 199 |

记日本之饮食店 | 205 |

吃在美国 | 208 |

“麦当劳” | 211 |

包 装 | 213 |

《雅舍忆旧》目录:

辑

雅舍忆事

“疲马恋旧秣,羁禽思故栖” | 002 |

记得当时年纪小 | 010 |

童年生活 | 017 |

我在小学 | 019 |

我的暑假是怎样过的 | 029 |

清华八年 | 032 |

点 名 | 063 |

《琵琶记》的演出 | 065 |

讲 演 | 072 |

演戏记 | 076 |

相声记 | 080 |

记梁任公先生的一次演讲 | 083 |

回忆抗战时期 | 085 |

纽约的旧书铺 | 097 |

忆.《新月》 | 098 |

第二辑

雅舍怀人

想我的母 | 110 |

我的一位国文老师 | 113 |

酒中八仙 | 117 |

辜鸿铭先生逸事 | 124 |

谈徐志摩 | 125 |

陆小曼的山水长卷 | 163 |

怀念陈慧 | 167 |

关于老舍 | 171 |

胡适先生二三事 | 179 |

闻一多在珂泉 | 186 |

忆冰心 | 194 |

忆沈从文 | 205 |

忆周作人先生 | 208 |

悼齐如山先生 | 213 |

悼朱湘先生 | 217 |

悼念道藩先生 | 221 |

悼念陈通伯先生 | 224 |

悼念夏济安先生 | 225 |

记卢冀野 | 227 |

第三辑

槐园梦忆

槐园梦忆 | 234 |

《雅舍遗珠》目录:

辑

亦知柴米贵

钱的教育 | 002 |

钱 | 005 |

信用卡 | 009 |

小 账 | 011 |

吸 烟 | 014 |

沙 发 | 018 |

电 话 | 021 |

门 铃 | 024 |

牙 签 | 026 |

生病与吃药 | 028 |

花钱与受气 | 030 |

散 步 | 032 |

麻 将 | 035 |

第二辑

时闻鸡犬鸣

狗 | 040 |

一条野狗 | 042 |

小 花 | 045|

一只野猫 | 047 |

猫 | 049 |

猫的故事 | 053 |

猫 话 | 056 |

黑猫公主 | 062 |

白猫王子九岁 | 065 |

相 鼠 | 067 |

骆 驼 | 068 |

鹰的对话 | 070 |

蚊子与苍蝇 | 073 |

第三辑

行到水穷处

南游杂感 | 076 |

动物园 | 083 |

忆青岛 | 088 |

华清池 | 094 |

六朝如梦 | 096 |

美国去来 | 101 |

唐人自何处来 | 106 |

火山!火山! | 108 |

尼亚加拉瀑布 | 112 |

拔卓特花园 | 115 |

手 杖 | 122 |

福特故居 | 124 |

第四辑

坐看云起时

群芳小记 | 128 |

四君子 | 143 |

山杜鹃 | 146 |

哀枫树 | 149 |

寒梅着花未 | 152 |

盆 景 | 155 |

虹 | 158 |

求 雨 | 159 |

雷 | 163 |

如 意 | 166 |

清华的环境 | 168 |

老憨看跳舞 | 186 |

雅人雅事 | 187 |

赛珍珠与徐志摩 | 189 |

感情的动物 | 191 |

第五辑

清福出小语

记诗人西湖养病 | 194 |

好容易过了端午节 | 196 |

是热了 | 198 |

忙什么? | 199 |

挤 | 200 |

司丹康 | 201 |

麻 雀 | 202 |

阴 历 | 203 |

打 架 | 204 |

小德出入 | 204 |

半开门 | 205 |

缠 足 | 206 |

束 胸 | 207 |

虎烈拉 | 208 |

铅角子与新角子 | 209 |

铜 板 | 210 |

哀 挡 | 211 |

乐户捐 | 212 |

撒 网 | 213 |

信纸信封 | 214 |

名 片 | 215 |

招 聘 | 215 |

第六辑

寂寞生滋味

家 世 | 218 |

父母的爱 | 220 |

母节 | 222 |

晒书记 | 224 |

火 | 226 |

让 座 | 227 |

钥 匙 | 228 |

奖 券 | 231 |

计程车 | 234 |

健 忘 | 237 |

制 服 | 240 |

职 业 | 242 |

孔诞日与教师节 | 246 |

市场 | 249 |

初的一幕 | 251 |

苦雨凄风 | 255 |

谜 语 | 262 |

公 理 | 269 |

到四川来,觉得此地人建造房屋是经济。火烧过的砖,常常用来做柱子,孤零零地砌起四根砖柱,上面盖上一个木头架子,看上去瘦骨嶙峋,单薄得可怜;但是顶上铺了瓦,四面编了竹篦墙,墙上敷了泥灰,远远地看过去,没有人能说不像是座房子。我现在住的“雅舍”正是这样一座典型的房子。不消说,这房子有砖柱,有竹篦墙,特点都应有尽有。讲到住房,我的经验不算少,什么“上支下摘”、“前廊后厦”、“一楼一底”、“三上三下”、“亭子间”、“矛草棚”、“琼楼玉宇”和“摩天大厦”,各式各样,我都尝试过。我不论住在哪里,只要住得稍久,对那房子便发生感情,非不得已我还舍不得搬。这“雅舍”,我初来时仅求其能避风雨,并不敢存奢望,现在住了两个多月,我的好感油然而生。虽然我已渐渐感觉它是并不能避风雨,因为有窗而无玻璃,风来则洞若凉亭,有瓦而空隙不少,雨来则渗如滴漏。纵然不能避风雨,“雅舍”还是自有它的个性。有个性就可爱。

“雅舍”位置在半山腰,下距马路有七八十层的土阶,前面是阡陌螺旋的稻田。再远望过去是几抹葱翠的远山,旁边有高粱地,有竹林,有水池,有粪坑,后面是荒僻的榛莽未除的土山坡。若说地点荒凉,则月明之夕,或风雨之日,亦常有客到,大抵好友不嫌路远,路远乃见情谊。客来则先爬几十级的土阶,进得屋来仍须上坡,因为屋内地板乃依山势而铺,一面高,一面低,坡度甚大,客来无不惊叹,我则久而安之,每日由书房走到饭厅是上坡,饭后鼓腹而出是下坡,亦不觉有大不便处。

“雅舍”共是六间,我居其二。篦墙不固,门窗不严,故我与邻人彼此均可互通声息。邻人轰饮作乐,咿唔诗章,喁喁细语,以及鼾声、喷嚏声、吮汤声、撕纸声、脱皮鞋声,均随时由门窗户壁的隙处荡漾而来,破我岑寂。入夜则鼠子瞰灯,才一合眼,鼠子便自由行动,或搬核桃在地板上顺坡而下,或吸灯油而推翻烛台,或攀缘而上帐顶,或在门框桌脚上磨牙,使得人不得安枕。但是对于鼠子,我很惭愧地承认,我“没有法子”。“没有法子”一语是被外国人常常引用着的,以为这话足代表中国人的懒惰隐忍的态度。其实我对付鼠子并不懒惰。窗上糊纸,纸一戳就破;门户关紧,而相鼠有牙,一阵咬便是一个洞洞。试问还有什么法子?洋鬼子住到“雅舍”里,不也是“没有法子”?比鼠子更骚扰的是蚊子。“雅舍”的蚊风之盛,是我前所未见的。“聚蚊成雷”真有其事!每当黄昏时候,满屋里磕头碰脑的全是蚊子,又黑又大,骨骼都像是硬的。在别处蚊子早已肃清的时候,在“雅舍”则格外猖獗,来客偶不留心,则两腿伤处累累隆起如玉蜀黍,但是我仍安之。冬天一到,蚊子自然绝迹,明年夏天——谁知道我还是住在“雅舍”!

“雅舍”宜月夜——地势较高,得月较先。看山头吐月,红盘乍涌,一霎间,清光四射,天空皎洁,四野无声,微闻犬吠,坐客无不悄然!舍前有两株梨树,等到月升中天,清光从树间筛洒而下,地上阴影斑斓,此时尤为幽绝。直到兴阑人散,归房就寝,月光仍然逼进窗来,助我凄凉。细雨潆潆之际,“雅舍”亦复有趣。推窗展望,俨然米氏章法,若云若雾,一片弥漫。但若大雨滂沱,我就又惶惊不安了,屋顶湿印到处都有,起初如碗大,俄而扩大如盆,继则滴水乃不绝,终乃屋顶灰泥突然崩裂,如奇葩初绽,砉然一声而泥水下注,此刻满室狼藉,抢救无及。此种经验,已数见不鲜。雅舍”亦复有趣。推窗展望,俨然米氏章法,若云若雾,一片弥漫。但若大雨滂沱,我就又惶惊不安了,屋顶湿印到处都有,起初如碗大,俄而扩大如盆,继则滴水乃不绝,终乃屋顶灰泥突然崩裂,如奇葩初绽,砉然一声而泥水下注,此刻满室狼藉,抢救无及。此种经验,已数见不鲜。

“雅舍”之陈设,只当得简朴二字,但洒扫拂拭,不使有纤尘。我非显要,故名公巨卿之照片不得入我室;我非牙医,故无博士文凭张挂壁间;我不业理发,故丝织西湖十景以及电影之照片亦均不能张我四壁。我有一几一椅一榻,酣睡写读,均已有着,我亦不复他求。但是陈设虽简,我却喜欢翻新布置。西人常常讥笑妇人喜欢变更桌椅位置,以为这是妇人天性喜变之一证。诬否且不论,我是喜欢改变的。中国旧式家庭,陈设千篇一律,正厅上是一条案,前面一张八仙桌,一边一把靠椅,两旁是两把靠椅夹一只茶几。我以为陈设宜求疏落参差之致,忌排偶。“雅舍”所有,毫无新奇,但一物一事之安排布置俱不从俗。人入我室,即知此是我室。笠翁《闲情偶寄》之所论,正合我意。

“雅舍”非我所有,我仅是房客之一。但思“天地者万物之逆旅”,人生本来如寄,我住“雅舍”一日,“雅舍”即一日为我所有。即使此一日亦不能算是我有,至少此一日

“雅舍”所能给予之苦辣酸甜,我实躬受尝。刘克庄词:“客舍似家家似寄。”我此时此刻卜居“雅舍”,“雅舍”即似我家。其实似家似寄,我亦分辨不清。

长日无俚,写作自遣,随想随写,不拘篇章,冠以“雅舍小品”四字,以示写作所在,且志因缘。

闲 暇

英国十八世纪的笛福,以《鲁滨逊漂流记》一书闻名于世,其实他写小说是在近六十岁才开始的,他以前的几十年写作差不多全是以新闻记者的身份所写的散文。早的一本书一六九七年刊行的《设计杂谈》(An Essay Upon Projects)是一部逸趣横生的奇书,我现在不预备介绍此书的内容,我只要引其中的一句话:“人乃是上帝所创造的不善于谋生的动物;没有别的一种动物曾经饿死过;外界的大自然给它们预备了衣与食;内心的自然本性给它们安设了一种本能,永远会指导它们设法谋取衣食;但是人必须工作,否则就要挨饿,必须做奴役,否则就得死;他固然是有理性指导他,很少人服从理性指导而沦于这样不幸的状态;但是一个人年轻时犯了,以致后来颠沛困苦,没有钱,没有朋友,没有健康,他只好死于沟壑,或是死于一个更恶劣的地方—医院。”这一段话,不可以就表面字义上去了解,须知笛福是一位“反语”大师,他惯说反话。人为万物之灵,谁不知道?事实上在自然界里一大批一大批饿死的是禽兽,不是人。人要适合于理性的生活,要改善生活状态,所以才要工作。笛福本人是工作极为勤奋的人,他办刊物、写文章、做生意,从军又服官,一生忙个不停。就是在这本《设计杂谈》里,他也提出了许多高瞻远瞩的计划,像预言一般后来都一一实现了。

人辛勤困苦地工作,所为何来?夙兴夜寐,胼手胝足,如果纯是为了温饱像蚂蚁蜜蜂一样,那又何贵乎做人?想起罗马皇帝马可?奥勒留的一段话:

在天亮的时候,如果你懒得起床,要随时做如是想:“我要起来,去做一个人的工作。”我生来就是为了做那工作的,我来到世间就是为了做那工作的,那么现在就去做那工作又有什么可怨的呢?我既是为了这工作而生的,那么我应该蜷卧在被窝里取暖吗?“被窝里较为舒适呀。”那么你是生来为了享乐的吗?简言之,我且问你,你是被动地还是主动地要有所作为?试想每一个小的生物,每一只小鸟、蚂蚁、蜘蛛、蜜蜂,它们是如何地勤于劳作,如何地克尽厥职,以组成一个有秩序的宇宙。那么你可以拒绝去做一个人的工作吗?自然命令你做的事还不赶快地去做吗?“但是一些休息也是必要的呀。”这我不否认。但是根据自然之道,这也要有个限制,犹如饮食一般。你已经超过限制了,你已经超过足够的限量了。但是讲到工作你却不如此了;多做一点你也不肯。

这一段策励自己勉力工作的话,足以发人深省,其中“以组一个有秩序的宇宙”一语至堪玩味。使我们不能不想起古罗马的文明秩序是建立在奴隶制度之上的。有劳苦的大众在那里辛勤地劳作,解决了大家的生活问题,然后少数的上层社会人士才有闲暇去做“人的工作”。大多数人是蚂蚁、蜜蜂,少数人是人。做“人的工作”需要有闲暇。所谓闲暇,不是饱食终日无所用心之谓,是免于蚂蚁、蜜蜂般的工作之谓。养尊处优,嬉邀惰慢,那是蚂蚁、蜜蜂之不如,还能算人!靠了逢迎当道,甚至为虎作伥,而猎取一官半职或是分享一些残羹剩饭,那是帮闲或是帮凶,都不是人的工作。奥勒留推崇工作之必要,话是不错,但勤于劳作亦应有个限度,不能像蚂蚁、蜜蜂那样地工作。劳动是必须的,但劳动不应该是的目标。而且劳动亦不应该由一部分人负担而令另一部分人坐享其成果。

人类高理想应该是人人能有闲暇,于必须的工作之余还能有闲暇去做人,有闲暇去做人的工作,去享受人的生活。我们应该希望人人都能属于“有闲阶层”。有闲阶层如能普及于全人类,那便不复是罪恶。人在有闲的时候才像是一个人。手脚相当闲,头脑才能相应地忙起来。我们并不向往六朝人那样萧然若神仙的样子,我们却企盼人人都能有闲暇去发展他的智慧与才能。

骂人的艺术

古今中外没有一个不骂人的人。骂人就是有道德观念的意思,因为在骂人的时候,至少在骂人者自己总觉得那人有该骂的地方。何者该骂,何者不该骂,这个抉择的标准,是极道德的。

所以根本不骂人,大可不必。骂人是一种发泄感情的方法,尤其是那一种怨怒的感情。想骂人的时候而不骂,时常在身体上弄出毛病,所以想骂人时,骂骂何妨。

但是,骂人是一种高深的学问,不是人人都可以随便试的。有因为骂人挨嘴巴的,有因为骂人吃官司的,有因为骂人反被人骂的,这都是不会骂人的缘故。今以研究所得,公诸同好,或可为骂人时之一助乎?

一、知己知彼

骂人是和动手打架一样的,你如其敢打人一拳,你先要自己忖度下,你吃得起别人的一拳否。这叫作知己知彼。骂人也是一样。譬如你骂他是“屈死”,你先要反省,自己和“屈死”有无分别。你骂别人荒唐,你自己想想曾否吃喝嫖赌。否则别人回敬你一两句,你就受不了。所以别人有着某种短处,而足下也正有同病,那么你在骂他的时候只得割爱。

二、无骂不如己者

要骂人须要挑比你大一点的人物,比你漂亮一点的或者比你坏得万倍而比你得势的人物。总之,你要骂人,那人无论在好的一方面或坏的一方面都要能胜过你,你才不吃亏。你骂大人物,就怕他不理你,他一回骂,你就算骂着了。在坏的一方面胜过你的,你骂他就如教训一般,他即便回骂,一般人仍不会理会他的。假如你骂一个无关痛痒的人,你越骂他他越得意,时常可以把一个无名小卒骂出名了,你看冤与不冤?

三、适可而止

骂大人物骂到他回骂的时候,便不可再骂;再骂则一般人对你必无同情,以为你是无理取闹。骂小人物骂到他不能回骂的时候,便不可再骂;再骂下去则一般人对你也必无同情,以为你是欺负弱者。

四、旁敲侧击

他偷东西,你骂他是贼;他抢东西,你骂他是盗,这是笨伯。骂人必须先明虚实掩映之法,须要烘托旁衬,旁敲侧击,于要紧处只一语便得,所谓杀人于咽喉处着刀。越要骂他你越要原谅他,即便说些恭维话亦不为过,这样的骂法才能显得你所骂的句句真实确凿,让旁人看起来也可见得你的度量。

五、态度镇定

骂人忌浮躁。一语不合,面红筋跳,暴躁如雷,此灌夫骂座,泼妇骂街之术,不足以骂人。善骂者必须态度镇静,行若无事。普通一般骂人,谁的声音高便算谁占理,谁来得势猛便算谁骂赢,唯真善骂人者,乃能避其锋而击其懈。你等他骂得疲倦的时候,你只消轻轻地回敬他一句,让他再狂吼一阵。在他暴躁不堪的时候,你不妨对他冷笑几声,包管你不费力气,把他气得死去活来,骂得他针针见血。

六、出言典雅

骂人要骂得微妙含蓄,你骂他一句要使他不甚觉得是骂,等到想过一遍才慢慢觉悟这句话不是好话,让他笑着的面孔由白而红,由红而紫,由紫而灰,这才是骂人的上乘。欲达到此种目的,深刻之用词故不可少,而典雅之言辞尤为重要。言辞典雅则可使听者不致刺耳。如要骂人骂得典雅,则首先要在骂时万万别提起女人身上的某一部分,万万不要涉及生理学范围。

骂人一骂到生理学范围以内,底下再有什么话都不好说了。譬如你骂某甲,千万别提起他的令堂令妹。因为那样一来,便无是非可言,并且你自己也不免有令堂令妹,他若回敬起来,岂非势均力敌,半斤八两?再者骂人的时候,好不要加入种种难堪的名词,称呼起来总要客气,即使他是极卑鄙的小人,你也不妨称他先生,越客气,越骂得有力量。骂的时节好引用他自己的词句,这不但可以使他难堪,还可以减轻他对你骂的力量。俗话少用,因为俗话一览无遗,不若典雅古文曲折含蓄。

七、以退为进

两人对骂,而自己亦有理屈之处,则处于开骂伊始,特宜注意,好是毅然将自己理屈之处完全承认下来,即使道歉认错均不妨事。先把自己理屈之处轻轻遮掩过去,然后你再重整旗鼓,咄咄逼人,方可无后顾之忧。即使自己没有理屈的地方,也绝不可自行夸张,务必要谦逊不遑,把自己的位置降到一个不可再降的位置,然后骂起人来,自有一种公正光明的态度。否则你骂他一两句,他便以你个人的事反唇相讥,一场对骂,会变成两人私下口角,是非曲直,无从判断。所以骂人者自己要低声下气,此所谓以退为进。

八、预设埋伏

你把这句话骂过去,你便要想想看,他将用什么话骂回来。有眼光的骂人者,便处处留神,或是先将他要骂你的话替他说出来,或是预先安设埋伏,令他骂回来的话失去效力。他骂你的话,你替他说出来,这便等于缴了他的械一般。预设埋伏,便是在他要攻击你的地方,你先轻轻地安下话根,然后他骂过来就等于枪弹打在沙包上,不能中伤。

九、小题大做

如对方有该骂之处,而题目过小,不值一骂,或你所知不多,不足一骂,那时节你便可用小题大做的方法,来扩大题目。先用诚恳而怀疑的态度引申对方的意思,由不紧要之点引到大题目上去,处处用严谨的逻辑逼他说出不逻辑的话来,或是逼他说出合于逻辑但不合乎理的话来,然后你再大举骂他,骂到体无完肤为止,而原来惹动你的小题目,轻轻一提便了。

十、远交近攻

一个时候,只能骂一个人,或一种人,或一派人,绝不宜多树敌。所以骂人的时候,万勿连累旁人,即使必须牵涉多人,你也要表示好意,否则回骂之声纷至沓来,使你无从应付。

骂人的艺术,一时所能想起来的有上面十条,信手拈来,并无条理。我做此文的用意,是助人骂人。同时也是想把骂人的技术揭破一点,供爱骂人者参考。挨骂的人看看,骂人的心理原来是这样的,也算是揭破一张黑幕给你瞧瞧!

酸梅汤与糖葫芦

夏天喝酸梅汤,冬天吃糖葫芦,在北平是不分阶级人人都能享受的事。不过东西也有精粗之别。琉璃厂信远斋的酸梅汤与糖葫芦,特别考究,与其他各处或街头小贩所供应者大有不同。

徐凌霄《旧都百话》关于酸梅汤有这样的记载:

暑天之冰,以冰梅汤为流行,大街小巷,干鲜果铺的门口,都可以看见“冰镇梅汤”四字的木檐横额。有的黄底黑字,甚为工致,迎风招展,好似酒家的帘子一样,使过往的热人,望梅止渴,富于吸引力。昔年京朝大佬,贵客雅流,有闲工夫,常常要到琉璃厂逛逛书铺,品品古董,考考版本,消磨长昼。天热口干,辄以信远斋梅汤为解渴之需。

信远斋铺面很小,只有两间小小门面,临街是旧式玻璃门窗,拂拭得一尘不染,门楣上一块黑漆金字匾额,铺内清洁简单,地道的北平式装修。进门右手方有一黑漆大木桶,里面有一大白瓷罐,罐外周围全是碎冰,罐里是酸梅汤,所以名为“冰镇”。北平的冰是从什刹海或护城河挖取藏在窖内的,冰块里可以看见草皮、木屑,泥沙秽物更不能免,是不能放在饮料里喝的。什刹海会贤堂的名件“冰碗”,莲蓬、桃仁、杏仁、菱角、藕都放在冰块上,食客不嫌其脏,真是不可思议。有人甚至把冰块放在酸梅汤里!信远斋的冰镇就高明多了。因为桶大、罐小、冰多,喝起来凉沁脾胃。它的酸梅汤的成功秘诀,是冰糖多、梅汁稠、水少,所以味浓而酽。上口冰凉,甜酸适度,含在嘴里如品纯醪,舍不得下咽。很少人能站在那里喝那一小碗而不再喝一碗的。抗战胜利还乡,我带孩子们到信远斋,我准许他们能喝多少碗都可以。他们连尽七碗方始罢休。我每次去喝,不是为解渴,是为解馋。我不知道为什么没有人动脑筋把信远斋的酸梅汤制为罐头行销各地,而一任“可口可乐”到处猖狂。

信远斋也卖酸梅卤、酸梅糕。卤冲水可以制酸梅汤,但是无论如何不能像站在那木桶旁边细啜那样有味。我自己在家也曾试做,在药铺买了乌梅,在干果铺买了大块冰糖,不惜工本,仍难如愿。信远斋掌柜姓萧,一团和气,我曾问他何以仿制不成,他回答得很妙:“请您过来喝,别自己费事了。”

信远斋也卖蜜饯、冰糖子儿、糖葫芦,以糖葫芦为出色。北平糖葫芦分三种。一种用麦芽糖,北平话是“糖稀”,可以做大串山里红的糖葫芦,可以长达五尺多,这种大糖葫芦,新年厂甸卖得多。麦芽糖裹水杏儿(没长大的绿杏),很好吃,做糖葫芦就不见佳,尤其是山里红常是烂的或是带虫子屎。另一种用白糖和了粘上去,冷了之后白汪汪的一层霜,别有风味。

正宗的冰糖葫芦,薄薄一层糖,透明雪亮。材料种类甚多,诸如海棠、山药、山药豆、杏干、葡萄、橘子、荸荠、核桃,但是以山里红为正宗。山里红,即山楂,北地盛产,味酸,裹糖则极可口。一般的糖葫芦皆用半尺来长的竹签,街头小贩所售,多染尘沙,而且品质粗劣。东安市场所售较为。但仍以信远斋所制为精,不用竹签,每一颗山里红或海棠均单个独立,所用之果皆硕大无朋,而且干净,放在垫了油纸的纸盒中由客携去。

离开北平就没吃过糖葫芦,实在想念。近有客自北平来,说起糖葫芦,据称在北平这种不属于任何一个阶级的食物几已绝迹。他说我们在自己家里也未尝不可试做,虽无山里红,其他水果种类不少,蘸了冰糖汁,放在一块涂了油的玻璃板上,送入冰箱冷冻,岂不即可等着大嚼?他说他制成之后将邀我共尝,但是迄今尚无下文,不知结果如何。

记梁任公先生的一次演讲

梁任公先生晚年不谈政治,专心学术。在民国十二年左右,清华学校请他做次演讲,题目是“中国韵文里表现的情感”。我很幸运地有机会听到这一篇动人的演讲。那时候的青年学子,对梁任公先生怀着无限的景仰,倒不是因为他是戊戌政变的主角,也不是因为他是云南起义的策划者,实在是因为他的学术文章对于青年确有启迪领导的作用。过去也有不少显宦,以及叱咤风云的人物,莅校讲话,但是他们没有能留下深刻的印象。

任公先生的这一篇讲演稿,后来收在《饮冰室文集》里。他的讲演是预先写好的,整整齐齐地写在宽大的宣纸制的稿纸上面,他的书法很是秀丽,用浓墨写在宣纸上,十分美观。但是读他这篇文章和听他这篇讲演,那趣味相差很多,犹之乎读剧本与看戏之迥乎不同。

我记得清清楚楚,在一个风和日丽的下午,高等科楼上大教室里坐满了听众,随后走进了一位短小精悍秃头顶宽下巴的人物,穿着肥大的长袍,步履稳健,风神潇洒,左右顾盼,光芒四射,这就是梁任公先生。

他走上讲台,打开他的讲稿,眼光向下面一扫,然后是他的极简短的开场白,一共只有两句,头一句是:“启超没有什么学问——”眼睛向上一翻,轻轻点一下头,“可是也有一点喽!”这样谦逊同时又这样自负的话是很难得听到的。他的广东官话是很够标准的,距离国语甚远,但是他的声音沉着而有力,有时又是洪亮而激亢,所以我们还是能听懂他的每一字,我们甚至想如果他说标准国语其效果可能反要差一些。

我记得他开头讲一首古诗《箜篌引》:

公无渡河。公竟渡河!

渡河而死,当奈公何!

这四句十六字,经他一朗诵,再经他一解释,活画出一出悲剧,其中有起承转合,有情节,有背景,有人物,有情感。我在听先生这篇讲演后二十余年,偶然获得机缘在茅津渡候船渡河。但见黄沙弥漫,黄流滚滚,景象苍茫,不禁哀从中来,顿时忆起先生讲的这首古诗。

先生博闻强记,在笔写的讲稿之外,随时引证许多作品,大部分他都能背诵得出。有时候,他背诵到酣畅处,忽然记不起下文,他便用手指敲打他的秃头,敲几下之后,记忆力便又畅通,成本大套地背诵下去了。他敲头的时候,我们屏息以待,他记起来的时候,我们也跟着他欢喜。

先生的讲演,到紧张处,便成为表演。他真是手之舞之足之蹈之,有时掩面,有时顿足,有时狂笑,有时叹息。听他讲到他喜爱的《桃花扇》,讲到“高皇帝,在九天,不管……”那一段,他悲从中来,竟痛哭流涕而不能自已。他掏出手巾拭泪,听讲的人不知有几多也泪下沾巾了!又听他讲杜氏讲到“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳……”先生又真是于涕泗交流之中张口大笑了。

这一篇讲演分三次讲完,每次讲过,先生大汗淋漓,状极愉快。听过这讲演的人,除了当时所受的感动之外,不少人从此对于中国文学发生了强烈的爱好。先生尝自谓“笔锋常带情感”,其实先生在言谈讲演之中所带的情感不知要更强烈多少倍!

有学问、有文采、有热心肠的学者,求之当世能有几人?于是我想起了从前的一段经历,笔而记

编辑

梁实秋雅舍全集精装典藏新善本,收录完备、选编、校订严谨!

一代散文大师梁实秋先生经典的散文作品全集,他的散文集曾创造了中国现代散文出版的高纪录。

《雅舍小品》是梁实秋先生负盛名的散文作品,是现代小品文创作的和典范。作者文字雅洁而诙谐,字里行间流露出豁达和宽厚。

我们总是脚步匆匆,无暇欣赏生活中的美与乐。不妨暂停一下,全心感受一下生活,也许你会注意到别样的风景。

········

········

文摘

作者介绍

梁实秋(1903-1987),散文家、学者、文学批评家、翻译家,其散文集创造了中国现代散文出版的高纪录。梁先生的散文或描摹柴米油盐,或探讨琴棋书画,于清雅诙谐的文字中透出无尽的悠然和智慧。

模板保护代码 模板保护代码 01234567890123456789用户评价

这六册书的内容广博,从个人生活琐事到宏大的人生哲思,几乎无所不包,但最让我感到惊喜的是那些被冠以“遗珠”之称的篇章。这些篇目,想必是经过了作者本人的审慎筛选,才得以收入这部全集中,它们似乎更具实验性或更贴近作者内心深处那些不为人知的思考角落。我尤其欣赏在这些“遗珠”中偶尔流露出的那种孩童般的好奇心和对世界万物最纯粹的感知。它们没有受到太多时代洪流的裹挟,显得更加纯净和直观。阅读这些部分,如同在整理一个老朋友的秘密抽屉,总能发现一些意想不到的、闪着微光的私人物品。正是这些看似不经意的记录,最终拼凑出一个完整而立体的大师形象,让人感觉与这位文坛巨匠的距离,又拉近了一分。

评分说实话,我买这本书是冲着那个“忆旧”的部分去的,我对那个逝去的年代充满了好奇,想通过梁先生的笔触,窥见那个时代知识分子的日常生活和情感纠葛。我总觉得,那个时候的人们对待情感和友谊似乎更加认真和纯粹,没有现在这般浮躁和功利。读了几篇关于早年友人和故乡的文字,那种怀旧的基调处理得极其高明,既有伤感,又不至于过度煽情,分寸拿捏得恰到好处。他写那些故去的友人,就像是在描绘一幅幅褪色的老照片,虽然色彩不再鲜艳,但轮廓和神韵却清晰可见,让人不禁联想到自己生命中那些已经远去的人和事,产生强烈的共鸣。这种笔力,非久经世故而又心怀温情的人写不出来,透露出一种历经沧桑后的豁达与温柔,让人在笑中带泪的同时,也感到一种莫名的慰藉。

评分坦白讲,我并不是一个对“杂文”抱有特别热情的人,总觉得这类文章容易流于说教或者过于尖锐,不适合睡前阅读。但翻开这套书的杂文部分,我发现自己的偏见被彻底颠覆了。梁先生的杂文,如同他其他作品一样,保持着一种优雅的疏离感和理性的思辨。他批评时弊,但措辞考究,绝非歇斯底里式的谩骂,而是如同外科手术般精准而克制,直指问题的核心,却又留有余地。读起来的感觉,不是被强行灌输某种观点,而更像是在听一位见多识广的长者,用一种平和的语调,为你剖析世间的种种荒谬与不公。这种“温和的犀利”,在当下的语境中显得尤为珍贵,让人在接收到深刻思想的同时,心灵也不会感到过度疲惫或受创。

评分这套书的装帧实在令人眼前一亮,那种沉甸甸的质感,光是捧在手里就能感受到一种对经典的敬意。我一直对民国时期的文人墨客抱有一种特殊的迷恋,总觉得那个年代的文字里,带着一种不加修饰的真诚和对生活细致入微的观察。拿到这本精装本,光是翻阅那些烫金的字体和雅致的封面设计,就已经值回票价了。我尤其喜欢那种老派的排版风格,字里行间仿佛能闻到墨香,让人忍不住慢下来,细细品味每一个字。虽然我还没能完全沉下心来逐字逐句研读,但仅仅是置于书架上,它本身就是一种装饰,一种对高雅品味的彰显。那种对“雅”的追求,从装帧设计上就可见一斑,绝非市面上那些粗制滥造的普及本可比拟,这无疑是一套值得珍藏的作品,尤其对于钟爱老派文风和精美书籍收藏的读者来说,这套书的入手体验是无与伦比的。它不仅仅是文字的集合,更是一件艺术品。

评分我必须承认,我对“谈吃”的部分一直抱持着一种既期待又略微忐忑的心情。美食散文如果写不好,很容易沦为单纯的菜谱罗列,索然无味。然而,梁先生的文字完全打破了我的顾虑。他笔下的食物,从来都不是孤立存在的,而是与特定的场景、特定的人、特定的心境紧密联系在一起。他写那一口家乡的味道时,与其说是在描述食材的烹饪,不如说是在重温一段被味觉激活的记忆。那种对细节的捕捉能力,比如食物的火候、气味在空气中散开的方式,都描绘得淋漓尽致,让人仿佛能透过文字感受到热气和香气扑面而来。读完后,我立刻就想放下书本,去厨房尝试还原他描述的某一道简单的家常菜,这才是真正优秀的“吃”的文学价值所在,它激发了你的行动欲和对生活最本真的热爱。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有