具体描述

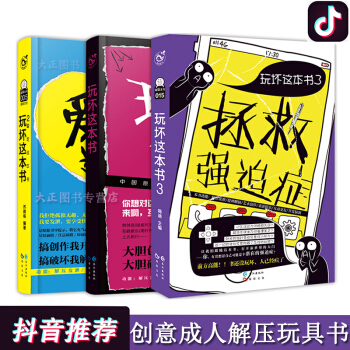

书名:《玩坏这本书3:逼死强迫症》

作者:嗨迪 著

定价:30.00元

ISBN:暂缺

装帧:平装

开本:32开

页数:256页

印张:8

上市时间:2018年5月

出版社:长江出版社

建议上架:艺术/畅销/创意/涂鸦

漫娱 2018.5.2

用户评价

我给这本书的评价,如果用这本书的语言风格来描述,大概就是“一次酣畅淋漓的物理性对话”。我不会把它放在书架上,因为它已经被我“改造”得面目全非,每一道划痕、每一块污渍都是我参与其中的证据。它已经从一个标准的商品,蜕变成了一个高度个性化的物件。我甚至已经开始期待下一本“破坏性”书籍的出现,因为我知道,在快节奏和高压力的现代生活中,我们需要这样一种仪式感——一种允许我们暂时放下所有规则,去尽情释放和重构自我的空间。这本书成功地将“阅读”变成了一种身体力行的艺术实践,它挑战了我们对“书”的固有认知,也挑战了我们对自己情绪的控制欲。它就像一个沉默但强硬的伙伴,用它本身被“破坏”的状态,治愈了我的焦虑和强迫,让我明白,有时候,最好的创作,就是无所顾忌地去“毁掉”一个完美的开始。

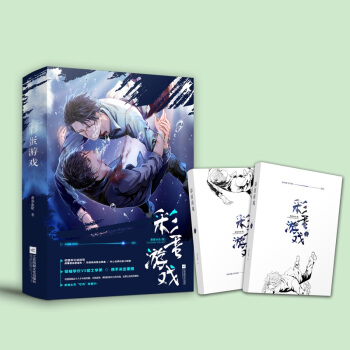

评分这本书的封面设计简直是视觉上的盛宴,那种带着些许粗粝感和鲜明色彩的碰撞,一下子就抓住了我的眼球。我向来对那些规规矩矩的书籍感到审美疲劳,而这本的包装仿佛在对我发出邀请:“来吧,别害怕弄脏我。” 翻开内页,那种纸张的质感也颇为特别,不是那种光滑得让人觉得虚假的书本用纸,而是略带纹理,仿佛能感受到作者在创作时指尖的温度。我一开始还犹豫着是不是该用最细的签字笔去书写,但很快我就打消了这个念头。这本书给我的感觉是,它本身就不是一个等待被“珍藏”的物品,而是一个等待被“使用”的工具,一个可以真实互动的伙伴。光是欣赏它的外观和触感,就已经算得上是一种放松了,它成功地打破了传统阅读的壁垒,让“拥有”这本书本身就变成了一种先声夺人的体验。这种对形式的大胆颠覆,预示着内容也绝非等闲之辈,让人对接下来的探索充满了期待和一丝丝的叛逆的兴奋感。

评分作为长期关注创意产业的旁观者,我深知很多所谓的“互动艺术”往往流于形式,最终只是沦为噱头。但这本书的体验完全不同,它真的能有效地引导情绪流动。我尝试过在情绪低落时,按照指示去撕扯、揉捏特定的材料,那种粗糙的摩擦感和物质的形变,似乎真的能物理性地牵动我的神经末梢。最有趣的是,它鼓励你对自己的“作品”进行命名和总结,尽管我的总结可能幼稚得可笑,比如给一页被颜料完全糊掉的页面命名为“午夜的喧嚣”,但这个过程本身就是在强迫你将无序的情感转化为可识别的叙事。这种从纯粹的发泄到有意识的自我对话的过渡,是很多传统减压工具所缺乏的深度。它不是单纯地让你发火,而是让你在发火之后,能够审视自己为何会如此,这才是真正的“励志”所在——不是说“一切都会好起来”,而是告诉你“你看,你已经成功地处理了此刻的不快”。

评分这本书的精妙之处在于,它设置的“破坏点”或“互动环节”都设计得非常巧妙,它们不是无意义的胡来,而是带着某种引导性的哲学意味。例如,有些页面要求你用特定的方式去“遮盖”原有的文字,这让我开始思考“隐藏”与“显露”的关系,以及信息是如何通过被阻碍而获得新的意义。当我用胶带撕下一块区域,看着下面的文字变得残缺不全时,我并没有觉得可惜,反而觉得这更接近生活的真相——很多时候,我们记住的都不是完整的事实,而是那些被时间磨损、被情感扭曲的碎片。这种对“不完美”的拥抱,对我这种追求一切事物都精准到位的人来说,是一种极大的冲击和解放。它教会我接受失控,甚至享受失控带来的意外惊喜。那些被我用蜡笔涂满的页面,现在看来,简直就是我当时心境最真实的速写记录,比任何日记都要坦诚。

评分我记得那天下午,办公室里的气氛压抑得让人喘不过气,好几个邮件来回折腾下来,我感觉自己的神经都快要绷断了。鬼使神差地,我把手边的这个“家伙”掏了出来,随便翻到了一个看上去就很有冲击力的跨页。那一瞬间,我几乎是本能地拿起一支马克笔,毫不留情地在空白处涂抹起来,完全没有考虑线条是否流畅,颜色是否和谐。重点是那个“破坏”的过程,它完全占据了我的全部注意力,将我从那些琐碎、恼人的工作细节中瞬间抽离出来。我甚至能感觉到一股热流从胸腔涌出,随着笔尖的用力而释放出去。这不仅仅是涂鸦,更像是一种物理层面的宣泄,每一次重重的笔触都像是敲碎了堆积在心头的烦闷。结束之后,我看着那片混乱的色彩,反而产生了一种奇异的宁静感,就像暴风雨过后的清新空气,那种效率和效果,比我冥想半小时都来得直接和猛烈。这本书,它真的提供了一个合法且安全的出口。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有