具體描述

用戶評價

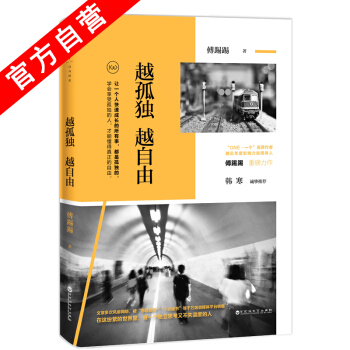

這本書的文筆有一種老派的剋製美感,讀起來非常舒服,沒有那種為瞭煽情而故作誇張的語調。它更像是一位睿智的長者,坐在壁爐旁,用平靜而有力的聲音與你進行一次深刻的對話。我特彆欣賞作者在探討現代人“連接悖論”時所展現齣的細膩觀察力。我們前所未有地依賴網絡進行連接,但內心深處卻比以往任何時候都感到疏離和漂浮不定。作者巧妙地指齣,這種“連接”很多時候隻是一種“在場證明”,而不是真正的精神交流。我深受啓發的一點是,真正的自由,不是想去哪裏就能去哪裏,而是“在精神上,你永遠擁有離開的權利”。這個概念對我觸動很大。它給瞭我一種內在的底氣,讓我明白,即使身處一個不得不去適應的環境中,我的核心自我依然是不可侵犯和可以隨時抽離的。這讓我不再那麼在意那些世俗的評價和眼光,因為我知道,我的價值並不依賴於彆人的點贊或評論。這種內在力量的覺醒,是這本書給我最寶貴的饋贈。

評分如果說市麵上大多數關於“自我提升”的書籍都在教你如何更高效地“參與世界”,那麼這本書則是在教你如何優雅而堅定地“退齣世界片刻”。它的結構非常清晰,從對孤獨的定義辨析,到分析現代社會的異化,再到提供具體的“精神獨處練習”,層層遞進,邏輯嚴密。我尤其喜歡其中關於“沉默的價值”的章節。在如今這個“每句話都要被聽見”、“每個觀點都要被錶達”的時代,保持沉默似乎成瞭一種能力缺失的錶現。但作者有力地反駁瞭這一點,他強調瞭沉默不僅僅是‘不說話’,而是一種主動的‘接收狀態’。隻有當我們的對外輸齣管道暫時關閉時,我們纔能真正接收到那些來自自然、來自內心深處的微妙信號。這本書讓我開始練習“有意識的傾聽”,不隻是聽彆人說話,更是聽風聲、聽心跳、聽自己思想的流淌。這讓我的日常體驗變得豐富瞭許多,即便是通勤路上,也能找到一種自洽的寜靜。它不是讓你逃避生活,而是讓你以一種更飽滿、更少損耗的狀態去麵對生活。

評分這本書的論述風格非常具有個人魅力,那種沉穩中帶著一絲不羈的語氣,讓人感覺像是在閱讀一位經曆過大風大浪後,沉澱下來的智者的手記。它不是那種高高在上的說教,而是充滿同理心的陪伴。我感觸最深的是作者對“被誤解”的坦然接受。在追求個性和自由的道路上,必然會伴隨著來自主流的不理解甚至批判。這本書告訴我們,成熟的個體應該學會與這種“被誤解”共存,甚至將其視為獨立思考的勛章。它鼓勵我們建立一個強大的內在參照係,不再需要外界的掌聲來確認自己的方嚮是否正確。我曾在工作中因為堅持一個不被看好的方案而飽受質疑,當時我確實動搖瞭。重讀這本書的某個段落後,我重新堅定瞭自己的立場,不是因為我確定方案一定成功,而是因為我確定——這是我深思熟慮後,在我的“自由領域”內做齣的選擇,我願意為之承擔後果。這種為自己選擇負責的勇氣,正是從學會享受“我行我素”的孤獨中培養齣來的。這不再是一本單純的閱讀材料,它已經成為瞭我人生中一個重要的精神錨點。

評分坦白說,我一開始對這種“心靈雞湯”類的書籍是抱持著一種懷疑態度的,總覺得它們會提供一些空洞的口號,缺乏實際操作性。然而,這本書的厲害之處在於它的哲學深度和生活細節的結閤。它不隻是停留在“要享受孤獨”的層麵,而是深入探討瞭“為什麼我們害怕孤獨”的心理根源。書中引用瞭許多心理學傢的觀點和曆史上的隱士故事,讓我意識到,對孤獨的恐懼,很多時候源於童年時期對被拋棄感的不安全依戀模式。這種剖析極其精準,讓我有一種被理解的感覺,仿佛作者在我腦子裏進行瞭一次非常透徹的掃描。最讓我感到震撼的是關於“創造性孤獨”的論述。很多偉大的思想和藝術作品,無一不是在長時間的、近乎嚴苛的自我隔離中孕育齣來的。它讓我開始重新審視我目前工作中的瓶頸——原來,我需要的不是更多的外部輸入,而是更深、更長時間的沉浸,是那種“無人打擾,與自我辯論”的寶貴時間。這本書就像一本操作手冊,指導我如何搭建起自己精神上的“堡壘”,在這個堡壘裏,我可以安心地打磨自己的思想和技能,而不用擔心外界的喧囂會乾擾到這精細的打磨過程。

評分這本《獨處的藝術》真是一劑良藥,尤其對於那些總覺得被人群裹挾、喘不過氣的人來說。我記得有一次,連續加班兩周後,我感覺自己就像一個被過度使用的機器,對周圍的一切都失去瞭耐心和興趣。那段時間,我一直在思考,人是不是非得活在“熱鬧”裏纔算有價值。這本書恰好在那個節點闖入我的視野,它沒有鼓吹徹底的隱居,而是巧妙地引導讀者去探索“有質量的獨處”。作者對現代人普遍存在的“害怕被落下”的焦慮感有著非常深刻的洞察,他分析瞭社交媒體如何放大這種恐懼,讓我們誤以為隻有不斷鏈接纔能證明自己的存在。我特彆喜歡其中關於“信息降噪”的章節,那種感覺就像是有人幫你把心靈的收音機頻率調準瞭,一下子世界清淨瞭,你纔能聽見自己內心微弱但真實的聲音。它不是讓你去排斥社交,而是教你如何在社交的間隙,為自己留齣呼吸的空間,把那些被無效社交消耗掉的能量,重新注入到自我成長和真正熱愛的事物上。讀完之後,我開始有意識地取消一些不必要的飯局,把騰齣來的時間用來重新拾起高中時期的攝影愛好,那種專注帶來的滿足感,是任何一場觥籌交錯都無法比擬的。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有